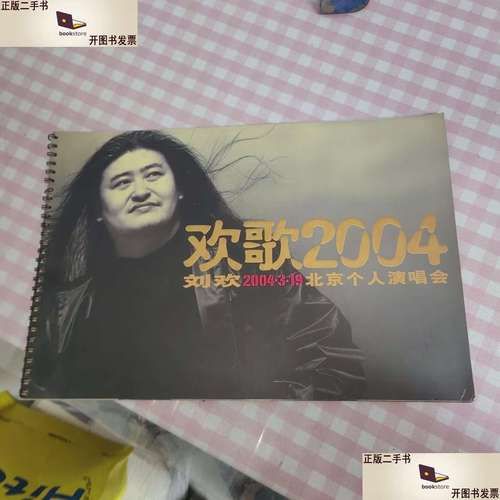

2004年的北京,秋天裹着一股子燥劲儿。长安街的银杏叶刚泛黄,工人体育馆外却排起了蜿蜒的队伍——不是抢限量版球鞋,也不是等某部热播剧的发布会,而是为了等刘欢。

那时候的华语乐坛,还在吃选秀综艺的“快餐”,口水歌遍地开花,有人靠炒作上热搜,有人靠舞出圈。但刘欢偏不。他顶着“音乐教父”的名号,在秋天办了三场演唱会,没请一流量站台,没搞花哨的AR技术,甚至连伴舞都少得可怜。可就是这样一场“朴素”的演出,愣成了几代人心里的“白月光”:二十年过去,网上还能搜到观众偷录的模糊视频,B站上相关弹幕里总飘着“哭了,原来这才是真正的演唱会”“现在听这些歌,还是起鸡皮疙瘩”。

这到底是一场怎样的演出?凭什么能在流媒体时代杀出重围,让一代又一代人反复“考古”?

一、没有流量,却有“王炸”级的舞台掌控力

2004年的刘欢,早就不需要靠流量证明自己。从少年壮志不言愁唱到好汉歌,从弯弯的月亮唱到从头再来,他的歌早已刻进中国人的DNA里。可即便如此,他对待演唱会,却比谁都“较真”。

据说为了这三场演出,刘欢带着团队排练了整整三个月。当时的演唱会还是“CD伴奏+真唱”的模式,他却坚持所有乐器都要现场演奏,连和声都找来了北京的顶尖合唱团。有工作人员后来回忆:“刘欢老师说,‘观众买票来,不是听对口型的,是听人味儿的’。”

演出一开始,舞台的灯光暗得彻底,只有一束追光打在钢琴上。当千万次的问的前奏响起,体育馆里突然安静下来——那是1990年北京亚运会的主题曲,可当刘欢开口唱出“千万里,我追寻着你”,声音里裹着的不是激昂,而是岁月的重量。有人后来在论坛上写:“那晚突然明白,为什么这首歌能传三十年了,它唱的不是亚运会,是每个普通人对生活的追问,对家的牵挂。”

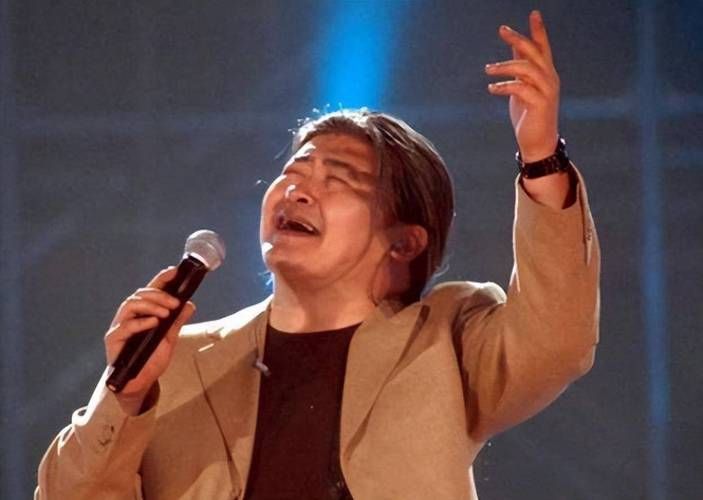

最绝的是好汉歌。当年电视剧水浒传火遍大江南北,刘欢用粗犷又高亢的嗓子唱出“大河向东流啊”,成了无数人的手机铃声。可 Live 版里,他却改了编曲:开头加了段唢呐,高音区收着唱,反倒把“路见不平一声吼”的江湖气,唱出了悲天悯人的苍劲。台下有人跟着吼到沙哑,有人举着荧光棒掉眼泪,刘欢站在台上,笑得像个孩子:“大家尽兴,这点嗓子,够跟你们聊一晚!”

二、没有炫技,却比任何“技术流”更戳心

现在的演唱会,总有人讨论“高音能不能飙上去”“舞蹈齐不整齐”。可2004年刘欢的演唱会,你听不到任何炫技的痕迹,却能被每个字每个音符“钉”在座位上。

他唱弯弯的月亮,没有华丽的转音,就是平平淡淡地念白:“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮。”可唱到“我的心儿啊,飞翔在远方”时,声音突然颤了一下——后来有人说,那是想起了自己当年在异乡漂泊的日子。

他唱我和你的前身我和你的姑娘,轻声细语得像在耳边说话:“那天你说,人的一生有许多梦想,我低头不语,只怕你看见我的慌张。”台下突然有女生小声跟着唱,刘欢停下来,笑着指过去:“这位妹妹,声音大点,我给你伴奏。”

最动人的是从头再来。那是2002年下岗潮时期的公益歌曲,刘欢用最朴实的嗓音唱“心若在梦就在,天地之间还有真爱”。可那晚,他没有唱原版的激昂,而是用了慢板,每句都带着喘息般的重音。有老观众后来回忆:“那天我旁边坐了个大哥,从头到尾没说话,唱到‘看成败人生豪迈只不过是从头再来’时,突然用手捂着脸哭了。那不是歌,那是我们那代人的日子。”

三、没有套路,却比任何“人设”都真

现在明星开演唱会,总搞“专属动作”“标志性口号”,可2004年的刘欢,台上台下都像个“邻家大哥”。

唱到东南亚时,他突然用英语跟台下打招呼:“Hello, Beijing! Are you happy?”台下观众疯狂回应,他笑得露出一排白牙:“看来你们会说英语啊,那我再教你们一句——刘欢,爱你哟!”引得全场大笑。

有观众扔了张纸条到台上,写着“老师,能唱亚洲雄风吗?”刘欢捡起来看了看,乐了:“这首歌啊,那是1990年亚运会的,现在我岁数大了,高音上不去了,但我给大家改个调调,保证好听。”于是他用中低音重新演绎,把“我们亚洲,山是昂头高歌的水是挥洒深情的热”唱出了大叔式的温暖,台下掌声雷动。

甚至中场休息时,他没躲在后台,而是拎着瓶水走到台边,跟观众聊天:“这天儿是有点冷,大家多穿点,别感冒了。我老伴儿说了,让我少吃点辣的,可我看看你们,就觉得心里热乎。”

为什么二十年后,我们还在怀念这场演唱会?

有人说,因为刘欢的歌“有年代感”。可年代感不是怀旧的理由,真正的怀念,是那些歌里藏着我们的青春、我们的挣扎、我们不敢说出口的心事。

2004年的中国,正处在高速发展的路口:北京刚申奥成功,WTO带来的新鲜事物席卷而来,有人下岗再就业,有人南下打工,有人刚考上大学,对未来又期待又迷茫。刘欢的歌,就像一面镜子,照出了普通人的喜怒哀乐:千万次的问是对未知的追问,弯弯的月亮是对故乡的思念,从头再来是对困境的呐喊——这些情绪,过了二十年,竟一点没变。

现在的演唱会,越来越像“技术大秀”:AR、VR、全息投影,眼花缭乱,可观众却常常觉得“看完了,但没看完”。因为我们听的不再是歌,是“人设”;看的不再是演出,是“剧本”。可刘欢在2004年就告诉我们:真正的音乐,不需要包装,不需要套路,只需要你把真心掏出来,观众就会把心交给你。

二十年过去,工体的草坪上又长出了新的银杏叶,KTV里还在点好汉歌,抖音上还有人模仿刘欢的高音。可我们心里都清楚:有些演出,注定只能属于那个年代;有些歌手,注定只有一个。

所以,如果有人问你“2004年刘欢演唱会凭什么能火二十年”,你会怎么答?大概会说:“因为那场演唱会里,没有刘欢,只有我们。”