杭州人夏夜爱去西湖边走走,晚风带着荷香掠过水面时,常能听见远处飘来几句熟悉的旋律:“雨打西湖三千年,一滴泪落化诗篇……”不用看都知道,是刘欢在唱印象西湖雨。这首歌自2007年印象西湖演出首演起,就成了游客手机里的“单曲循环”,更是老杭州人口中的“西湖背景音”——可你有没有想过:为什么是刘欢?为什么这首歌能“火”十五年,还让无数人说“听一次就忘不掉”?

先说说“为什么是刘欢”?张艺谋和杭州的“双向奔赴”

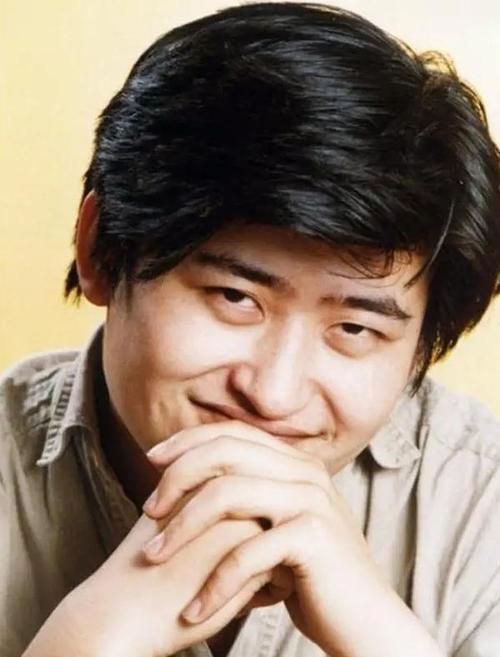

2007年,张艺谋想在西湖边做一台“属于杭州”的实景演出,不是简单的唱歌跳舞,而是让山水成为舞台,让历史活起来。选主题曲时,他定的标准很“苛刻”:得有“中国气度”,还得懂江南的婉转;得唱出西湖的“千年感”,又不能太沉重;最重要的是,歌手的声音里得有“故事感”。

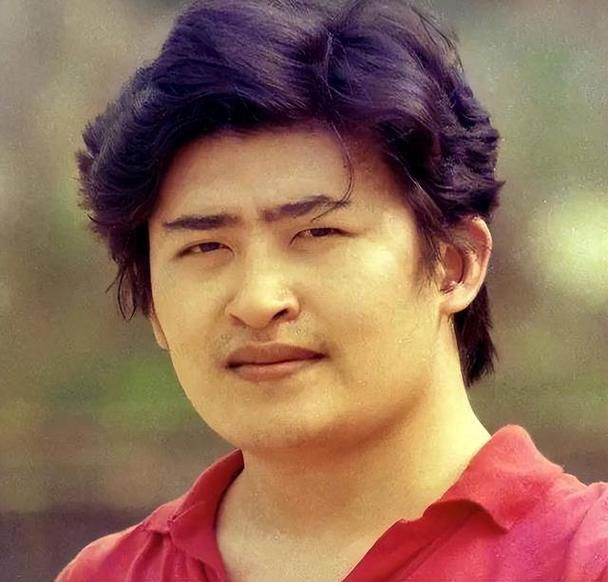

第一个想到的人,就是刘欢。

那时候的刘欢,已经是华语乐坛的“定海神针”——唱好汉歌时豪迈,唱千万次的问时深情,他能驾驭古典、民谣、流行各种风格,更重要的是,他对中国传统文化有自己的“根”。张艺谋说:“刘欢的声音里有‘文脉’,不是喊出来的,是从骨子里带出来的。”

而刘欢接到邀约时,却犯了难。他对杭州并不陌生,但“西湖”这个词太大了——它不是简单的湖,是苏东坡的“欲把西湖比西子”,是白娘子的“断桥残雪”,是无数文人墨客笔下的“诗和远方”。他问张艺谋:“这首歌要唱什么?是唱西湖的美,还是唱西湖的故事?”

张艺谋只说了一句话:“唱‘雨’。西湖的雨,落在历史里,也落在人心里。”

这句话点醒了刘欢。他想起了第一次游西湖时,下着小雨,断桥上有个老人撑着伞,指着雷峰塔对孙子说“白娘子就是从这里被压进去的”——雨中的西湖,不是风景明信片,是有温度、有记忆的。于是他推掉了好几个工作,在杭州待了半个多月,白天坐船游湖,晚上泡在茶馆听老杭州聊天,连西湖边的柳树被雨水打湿的声音,都记进了本子里。

一首歌里藏了西湖的“前世今生”,刘欢的“雨”落在三千年里

印象西湖雨的歌词,不像流行歌那么“直白”,像一首江南小诗,却又藏着厚重的历史。刘欢参与了歌词创作,他坚持“少用形容词,多用事实”——不说“西湖很美”,说“雨打西湖三千年”;不说“很伤感”,说“一滴泪落化诗篇”。

“雷峰塔下白蛇的誓言,断桥上许仙的伞,烟雨中朦胧的楼台,都是雨‘写’的故事。”刘欢在采访里说,他特意把西湖的民间传说和自然景观揉在一起,“没有这些传说,西湖只是一片水;没有这场雨,传说就不会那么鲜活。”

编曲上,他更是“较真”。没用电子乐,全靠真乐器:古筝弹拨声像雨点落在荷叶,笛子声时隐时现如远山薄雾,弦乐铺底则是西湖水的波澜——连合唱团的处理,都模仿了杭州评弹的韵味,尾音拖长时,像雨丝慢慢飘散。

但最动人的,还是他的演唱。这首歌里,刘欢没用“技巧轰炸”,反而像在“说书”:开头“雨打西湖三千年”几个字,嗓音低沉醇厚,像老人在雨天里慢慢回忆;副歌“一滴泪落化诗篇”时,声音突然扬起,带着一丝苍凉,却又藏着温柔——就像西湖的雨,看着温柔,其实藏着千年的风霜。

有人说“刘欢把歌唱成了‘史诗’”,他却说:“我只是在替西湖‘说话’。它太老了,有很多话想说,我只是个传声筒。”

十五年过去,为什么这首歌成了“杭州的文化符号”?

2010年,有游客听完现场演出说:“听完印象西湖雨,突然懂了为什么西湖能成为世界遗产——它不是‘死’的风景,是‘活’的历史。”

后来这首歌传遍了网络,有人用它做旅行Vlog,有人用它伴眠,甚至有杭州的婚礼上,新人会选它作为第一支舞的背景音乐。老杭州人更骄傲:“下雨天别放流行歌,就放印象西湖雨,这才是我们杭州的‘雨’。”

为什么能“火”这么久?刘欢说:“因为西湖的‘雨’,从来没有变过。它落在苏东坡的‘淡妆浓抹’里,落在白娘子的‘情意绵绵’里,也落在每一个来西湖的人心里。只要西湖还在,这场‘雨’就会一直下下去。”

前几天我又在西湖边听到这首歌,雨点打在湖面,泛起一圈圈涟漪,刘欢的声音混在雨声里,好像穿越了三千年,从古代的文人墨客唱到今天的游客。突然明白:好作品就像这场“西湖雨”,看似温柔,却能浸润人心——它不仅唱出了西湖的美,更唱出了中国人对“美”的共同记忆。

这大概就是“传奇”的样子:不必刻意追求,时间会帮你留住最好的。就像刘欢和印象西湖雨,十五年了,依然在说:原来,最美的风景,一直在心里。