傍晚七点,南湾街道的老榕树下还飘着饭香。红砖广场上,音响调试的电流声混着居民的聊天声,突然被一声沙哑的“开始了”打断——穿着洗得发白白衬衫的刘欢雄,举着话筒站在台中央,额角渗着汗,眼睛却亮得像藏了星星。台下坐着的大多是头发花白的老人,还有几个刚下班换下工装的年轻人,他们手里攥着皱巴巴的歌词本,小声跟着哼。

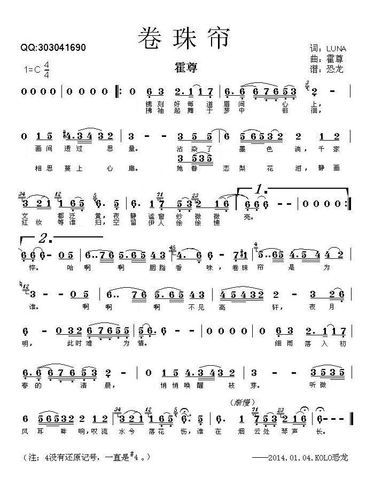

这就是刘欢雄的“地盘”——每周一次的南湾街社区文艺汇演。没有炫目的灯光,没有专业的舞台,甚至连他自掏腰包买的那台二手音响,偶尔还会“罢工”。但来这里“献艺”的人,从退休教师到外卖小哥,从幼儿园娃娃到八旬老太,个个脸上都挂着笑。

“刘叔,我这嗓子能上台不?”去年夏天,刚来深圳打工的小王怯生生地问。刘欢雄打量了他半天,猛拍大腿:“咋不能!你这平凡之路唱得,比电视上那些小鲜肉有味道!”后来小王在汇唱上唱完,台下阿姨们递水的递水,扇风的扇风,刘欢雄在台下偷偷抹了把眼泪——他自己就是从农村出来的,知道年轻人想“被看见”的心。

有人说刘欢雄“傻”:放着清福不享,非要折腾这些“没名堂”的事。他退休前是街道的工会干事,本该含饴弄孙,却把退休金的一大半砸在了音响、灯光上,还挨家挨户求人“来唱一首”。可他却觉得值:“你看张婶,以前总说日子没奔头,现在天天练洪湖水浪打浪,气色都好了;还有李叔,独居多年,现在天天来帮着搬椅子,说这里比家里热闹。”

其实啊,娱乐圈里总说“贴近群众”,但真正把群众放在心上的,又有多少?选秀节目里哭得梨花带雨的选手,镜头一转可能就被下一个话题淹没;短视频平台上翻红的“素人”,热度过去又回到原点。可刘欢雄的“舞台”,却让那些没见过聚光灯的人,找到了“被需要”的感觉。

你知道最让刘欢雄骄傲的是什么吗?不是某次汇演被区里报道,而是有个刚上初中的小女孩,举着作业本跑到他跟前:“刘爷爷,我写了个歌,能唱给大家不?”他蹲下身,接过本子,歪歪扭扭的歌词里,全是对南湾街的喜欢。

或许娱乐圈缺的从来不是流量,而是这样的“笨功夫”——把镜头对准普通人,让每一个认真生活的人,都能成为自己故事的主角。刘欢雄这个南湾街道的“草根导演”,用一台旧音响,证明了一个道理:光不在舞台中央,而在那些为生活歌唱的眼睛里。