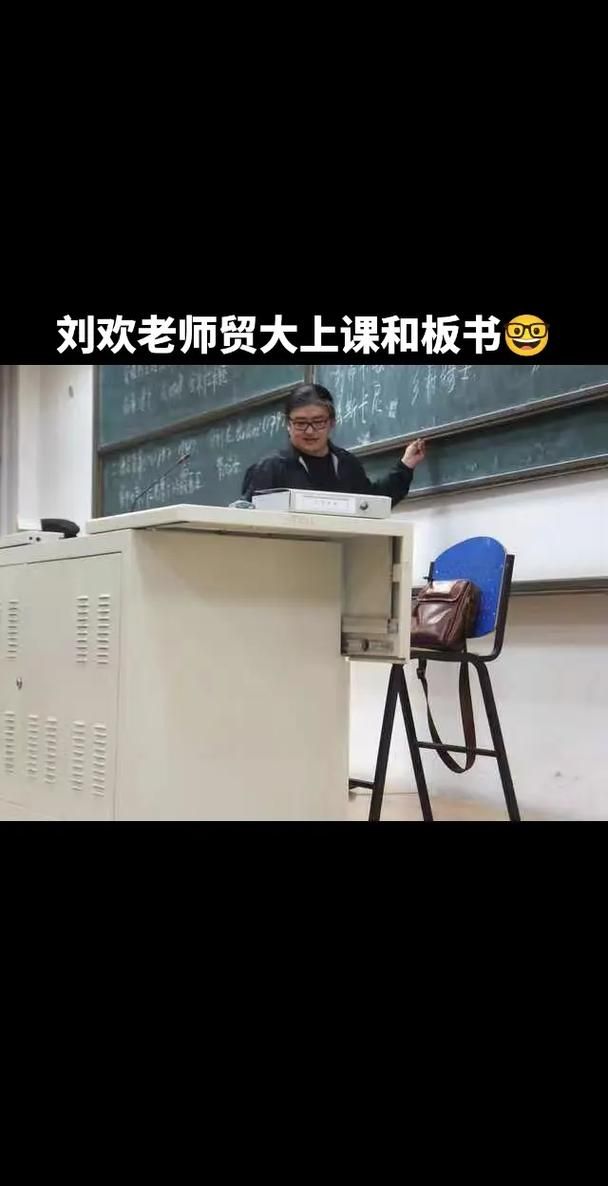

要说华语乐坛谁的名字能横跨三十年依然带着“金字招牌”,刘欢肯定是绕不开的那一个。从好汉歌里“大河向东流”的豪情万丈,到弯弯的月亮里“岁月静静流淌”的温柔低回,他的歌声既是几代人的集体记忆,更是华语音乐的“活化石”。这两年,除了偶尔在综艺里露个面,刘欢似乎低调了不少,直到最近有消息传出,他与南昌本土的文化机构“天律文化”有了深度联动,突然让不少人竖起耳朵:这位向来对商业合作慎之又慎的“音乐老炮儿”,怎么会突然看中了一家扎根南昌的文化公司?

从“舞台王者”到“文化捕手”:刘欢的“非典型”路子

熟悉刘欢的人都知道,他早就不只是个“唱歌的”。1990年北京亚运会,他与韦唯合唱亚洲雄风,那会儿他就已经开始琢磨:音乐除了“好听”,还能不能承载更多东西?后来做好声音导师,别人都在纠结学员的“技巧”“人气”,他却反复强调“音乐的魂”——有次学员唱了一首冷门民谣,他说:“这首歌里有我小时候在胡同里听到的风声,这才是中国人自己的故事。”

这几年,他更“藏”得深了。有人曾在云南一个偏远的非遗村落见过他,跟着老艺人学唱古老的梅葛调;也有人在高校讲座上听过他聊:“现在的年轻人听摇滚、说唱,但他们不知道,我们的侗族大歌里,的和声比很多欧美流行乐早了几百年。” 这哪儿是“歌王”?分明是个满世界“寻宝”的文化捕手。

直到南昌天律文化的出现,才让人恍然:原来他一直在找的“舞台”,不只在聚光灯下,更在能把文化根脉扎进现实土壤的地方。

南昌天律文化:藏在“赣鄱大地”的文化造梦师

提到“文化公司”,很多人第一反应是北上广的摩天大楼里,一群人围着PPT谈“流量”“估值”。但南昌天律文化,偏是“反着来”的——它藏在赣江边的老厂房里,办公室里飘着茶香,墙上挂的不是艺人海报,而是江西采茶戏的脸谱、景德镇瓷器的手绘稿。

创始人老夏是个“老江西”,早年做影视发行,赚了点钱后突然“转向”:他说:“我们手里捧着这么多好东西,景德镇瓷器、赣南采茶戏、客家山歌,除了博物馆里摆着、老艺人传着,能不能让年轻人也喜欢?能不能让它们‘活’起来?”

于是天律文化做了几件“出格”的事:他们找了几个00后乐队,把采茶戏的唱腔编成摇滚乐,居然在短视频上火了;他们和景德镇匠人合作,把滕王阁序的诗句刻在茶杯上,被中国国家博物馆当成文创礼单收藏;去年,他们还发起了一个“赣鄱音乐人扶持计划”,掏出真金白银,帮那些“躲在小城里写歌”的年轻人做专辑、办演出。

有意思的是,刘欢早就注意到了他们。“去年有个音乐节,主办方请我去,说有个南昌的年轻人唱了首鄱阳渔歌,用的是我们小时候的方言调子。” 刘欢在一次采访里提起,“我听了,眼眶都热了——这不就是我们要找的吗?音乐不是无根的浮萍,得长在泥土里。”

当“国民歌王”遇上“本土文化基因”:会撞出什么火花?

这次合作,据说是刘欢主动找上门的。有天律文化的员工透露:“刘老师来南昌采风,我们带他去了一个赣南村落,有个70岁的老阿婆用客家话唱山歌,他录了三个小时,最后说:‘天律做的事,是我一直想做的 bridges(桥梁)。’”

具体要做什么?目前天律文化官方透露的信息不多,但几个线索已经足够让人浮想联翩:会不会是和刘欢一起,把江西的非遗音乐做成一张“新国风专辑”?会不会是开个“刘欢音乐大师班”,专门教那些有才华的年轻人怎么把传统音乐和现代元素结合?又或者,是要用刘欢的人脉和影响力,把南昌的音乐节做成全国性的文化品牌?

“关键不是‘刘欢+天律’,而是‘老手艺+新耳朵’。”一位音乐行业分析师说,“刘欢懂音乐的本质,天律懂文化的根脉,这两者碰在一起,可能真的能让那些‘藏在深闺’的文化基因,变成年轻人愿意听、愿意传的东西。”

说到底,娱乐圈从不缺“流量密码”,缺的是愿意慢慢“熬”的文化匠人。刘欢为什么肯跟一个南昌的本土公司合作?大概是因为在这里,他看到了自己一直信守的那句话:“音乐的力量,不是让多少人记住你,而是让多少文化被看见。”

当“国民歌王”的脚步踏入赣鄱大地,当“天律文化”的火种遇上音乐的东风,我们或许该问一句:这会不会是华语音乐圈,下一个“文化觉醒”的开始?而对于那些正在消失的民间老调、那些藏在乡野的音乐宝藏,我们是不是也该停下来,多听一听、多记一记——毕竟,有些声音,一旦没了,就真找不回来了。