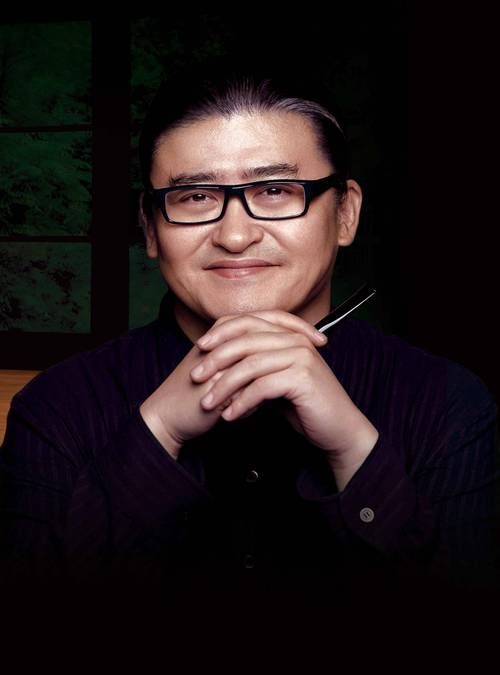

你有多久没在热搜上见过刘欢了?

这个从上世纪80年代就活跃在华语乐坛的名字,似乎总带着一种“与世隔绝”的气质——不炒作、不综艺、很少出席商业活动,连社交媒体账号都停更了快三年。但只要你随便翻开一档音乐节目,翻出一部经典老剧,甚至是在某个公益活动的角落里,总能看到他沉稳又忙碌的身影。有人叫他“音乐活化石”,有人说他“过时了”,但每当华语乐坛需要站出来的那个人,大家第一个想到的,还是他。

他不“追流量”,却成了流量追不到的“定海神针”

1998年,水浒传播出,片尾曲好汉歌一夜之间火遍大江南北。刘欢用高亢又带着粗粝感的声音,唱出了“大河向东流啊,天上的星星参北斗”的豪情,成了那个年代刻进DNA的BGM。很少有人知道,这首歌他只用了20分钟就录完——没有复杂的修音,没有反复的打磨,就是坐在录音室里,带着对好汉精神的理解,一气呵成。

后来选秀节目井喷,他被邀请当导师,却从不制造话题。在中国好声音里,学员李琪唱完弯弯的月亮,他点评说“这首歌里藏着中国人的乡愁”,没有煽情,没有夸张的鼓掌,只是用最朴实的话,点破了音乐最本质的东西。有人说他“太较真”,学员选歌跑调,他会直接指出“你不是在唱歌,是在念歌词”;有人跟他讨论风格,他会抱着吉他现场示范,和弦一按,旋律一起,所有争论都成了多余的注脚。

流量来来去去,但他始终站在那里,像一块沉在海底的礁石,任凭浪打,自岿然不动。因为他清楚,音乐的价值从来不是靠热搜堆出来的,而是靠作品、靠时间、靠听众耳朵里的“那股真劲儿”。

他不“卖情怀”,却把“情怀”做成了行业标杆

刘欢的歌,你敢说“老土”?弯弯的月亮里的缠绵,千万次的问里的执着,从头再来里的坚韧,随便一句歌词,都能戳中几代人的心。但比起这些经典,更让人敬佩的,是他把“对音乐的较真”坚持了一辈子。

他曾是首都师范大学的音乐老师,后来在对外经贸大学教授西方音乐史,课上的学生挤破头。有学生回忆:“刘欢老师上课从不照本宣科,讲贝多芬会分析他的耳聋如何改变创作风格,讲肖邦会把波兰的历史背景揉进乐曲里。”在他的课堂上,音乐不是技巧,而是“活的文化”。

他更是圈内出了名的“老好人”,但遇到原则问题,谁的面子都不给。早年有新人想找他写歌,塞红包、递资源,他直接拒绝:“写歌可以,但你要先告诉我,你想唱什么,你的歌里想说什么。”后来那新人凭着真情实感的原创作品拿了奖,专门跑来道谢,他只摆摆手:“是你自己努力,我不过是个搭手的人。”

这些年,乐坛总有人说“时代变了”,但刘欢依然坚持一年只写一两首歌,每首歌都要反复打磨词曲,甚至因为觉得某个和弦不够“舒服”,推翻重写几十次。他说:“音乐就像酒,急不来。当年我们写歌,是为了心里那股热气;现在写歌,也一样。”

他不“立人设”,却把“人设”活成了真正的“榜样”

其实刘欢并不完美。他会因为节目规则不合理跟导演“吵架”,会在采访里直言“现在有些歌就是口水歌”,甚至会因为太胖被网友调侃。但正是这些“不完美”,让他显得格外真实。

大家都知道他有“高血脂”,但很少人知道,他坚持做公益做了30多年。1998年抗洪,他连夜赶录好男儿;2008年地震,他捐款的同时,还带着学生去灾区慰问儿童;2010年,他发起“刘欢基金”,资助贫困地区的孩子上学,至今已经帮助了上千名学生。有次采访被问起做公益的初衷,他挠挠头说:“我小时候家里穷,多亏了邻居和老师的帮助,现在有点能力了,就想让孩子们少走点弯路。”

就连在家庭里,他也像个“普通人”。妻子卢璐是法国人,两人结婚30年,很少秀恩爱,但每次被问到“婚姻秘诀”,他都会笑着说:“互相包容呗,她嫌我胖,我就少吃点,她熬夜写东西,我就陪着她。”女儿王io是他心头肉,他会在微博(虽然停更了,但早年发过)里晒女儿画的画,配文“我家小画家”,语气里藏不住的骄傲。

从艺40年,刘欢拿过无数奖,却总说“奖是给过去的,我更看重以后还能写出什么”;被人叫“歌坛常青树”,却笑着说“我不是常青,只是热爱这件事,就一直做了下去”。

结语:为什么刘欢担得起“华语中流砥柱”?

在这个“流量为王”“快餐文化”横行的时代,刘欢像一株深根的老树,不枝繁叶茂,却把根扎得很深、很稳。他不用力证明自己的“伟大”,只是用一辈子的时间,做音乐、教学生、做公益,把对音乐的热爱、对行业的责任、对社会的善意,揉进了每一个音符里。

华语乐坛从不缺歌手,缺的是像刘欢这样的人——不浮躁、不功利,心里有火、眼里有光,能在岁月里沉淀出真正的艺术,也能在需要时扛起时代的重量。

所以你看,“华语中流砥柱”从来不是一句空泛的称号,而是像刘欢这样的人,用一生的选择和坚守,写出来的答案。