"华晨宇饰刘欢"?乍一看这标题,是不是让人心头一紧?这可不是简单的姓氏撞车或角色扮演——当火星少年华晨宇的名字与华语乐坛"定海神针"刘欢放在一起,这个"饰"字背后,藏着怎样的音乐江湖与时代隐喻?是叛逆的挑战?还是某种穿越时空的致敬?今天咱们就来扒一扒这场看似离谱、实则深具意味的"强强对话"。

火星少年VS乐坛教父:风格碰撞的天际线

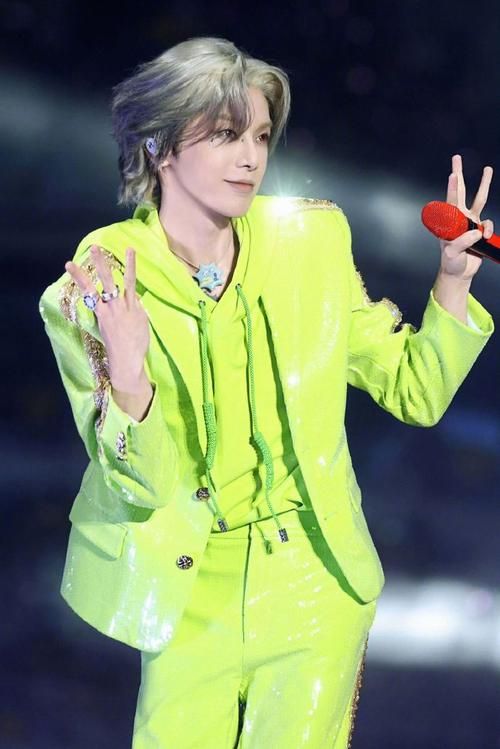

提到华晨宇,脑海里立刻跳出"火星"、"实验"、"离经叛道"这些关键词。他的音乐像一颗颗炸裂的音符,曲风先锋,舞台表现力炸裂,以天马行空的想象和突破常规的演绎,硬生生在主流乐坛撕开一道"火星系"的裂痕。他是那个敢在歌手舞台上用一首齐天炸翻全场,用吟唱和戏腔重构传统意境的"鬼才"。

而刘欢,则是华语乐坛当之无愧的"活化石"。他的存在本身就是一部厚重的音乐史书。从北京的声音到弯弯的月亮,从好汉歌到千万次的问",刘欢的歌声醇厚如陈年佳酿,兼具艺术高度与大众认同。他代表的,是学院派的严谨、对音乐本质的深刻洞察以及历经岁月沉淀的权威感。他是音乐殿堂里稳稳的"定海神针",是无数人心中的"天花板"。

一个像奔涌的岩浆,炽热、滚烫、充满原始爆发力;一个如深邃的海洋,包容、厚重、蕴含无穷底蕴。当这两股截然不同的音乐力量被"饰"这个字强行关联,其戏剧张力可想而知——这绝非简单的"谁更好"的PK,而是两种音乐哲学、两种时代审美在舞台上空划出的震撼天际线。

"饰"的深意:是致敬?是挑战?还是误解?

这个"饰"字,耐人寻味。如果理解为"扮演"或"模仿",那几乎是无厘头的笑话。刘欢的艺术高度和独特性,岂是轻易能被"扮演"的?华晨宇再狂妄,也不至于挑战这个不可能的任务。

那么,"饰"会不会是一种更高维度的解读?是华晨宇在某种意义上,试图在精神层面去"诠释"刘欢音乐中某种内核?比如对艺术极致的执着?比如对音乐边界的无畏探索?华晨宇的某些作品,确实隐约能感受到一种对宏大叙事的解构与重构,这与刘欢音乐中蕴含的史诗感和人文关怀,在气质上是否存在某种隐秘的呼应?他是否在用自己"火星系"的方式,尝试解读、致敬这位前辈大师的某些精神图腾?

又或者,这根本就是一个误读的笑谈?但正因这种误读,反而让我们不得不思考:在这个信息爆炸、音乐形态日新月异的时代,华晨宇的出现,是不是恰恰像一面棱镜,折射出刘欢所代表的那座音乐丰碑,在年轻一代眼中可能产生的变形、解构或新的理解?刘欢的"高",是否正因华晨宇的"异",而显得更加清晰和不可替代?

乐坛需要"火星",也需要"教父"

这场"华晨宇饰刘欢"的荒诞联想,反而揭示了一个真谛:华语乐坛的繁荣,恰恰需要"火星"与"教父"并存。

我们需要刘欢这样的"教父级"人物。他们是乐坛的基石,是艺术的标杆,是衡量作品深度的标尺。他们的存在,保证了音乐殿堂的根基稳固,为浮躁的时代注入了经得起时间考验的严肃与厚重。没有刘欢们的"定海神针",乐坛可能陷入虚无的狂欢。

我们同样需要华晨宇这样的"火星少年"。他们是打破常规的破壁者,是注入新鲜血液的奇兵。他们用实验性的音色、先锋的舞台、甚至离经叛道的表达,不断冲击着听众的审美阈值,挑战着固有的音乐边界。没有华晨宇们"火星"的撞击,乐坛可能变得沉闷、缺乏活力与创新。

结语:尊重差异,拥抱多元

所以,"华晨宇饰刘欢"不必是真的,也不必去争论谁更"高"。这个有趣的"误读",更像是一场提醒:在欣赏音乐这片浩瀚星海时,请允许有刘欢那样沉静如海的恒星,散发着恒久的光芒;也请容纳华晨宇那样奔涌如岩浆的流星,瞬间点燃夜空的璀璨。音乐的魅力,正在于其包容性与多样性。无论是教父的巍峨,还是火星的闪耀,共同构成了我们时代丰富而立体的声音图景。

下次再听到"华晨宇饰刘欢",不妨一笑,然后细细品味:这看似荒诞的关联背后,不正是华语乐坛生生不息、兼容并蓄的最好证明吗?您说,这艺术的长河,是不是因这多元的"星辰"才更加迷人?