最近网上总刷到“南昌财政局刘欢”这五个字,好多人第一反应都是:“哟,是不是那个唱‘大河向东流’的刘欢?”毕竟刘欢老师的国民度太高了,只要提“刘欢”,十个人里有八个会先想到那位留着寸头、歌声醇厚的歌坛大腕。但偏偏这次,“南昌财政局”五个字又显得格外“正经”,这俩词放一块儿,反差感直接拉满——娱乐圈的顶流歌手,怎么突然跟地方财政局扯上关系了?难道是歌坛不景气,跑去体制内“跨界”了?

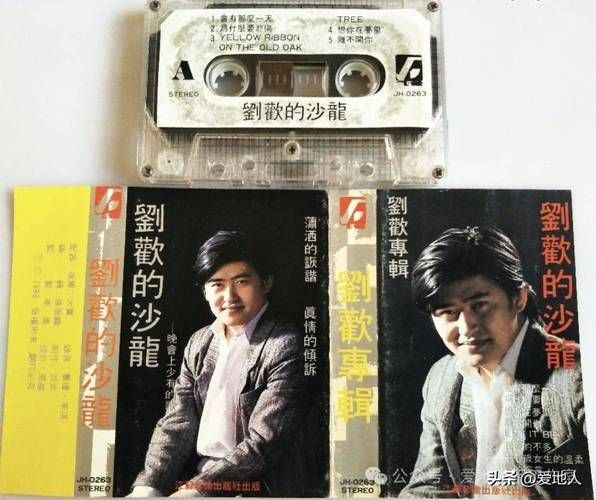

先说结论:咱们今天聊的“南昌财政局刘欢”,跟那位唱好汉歌的歌手刘欢,压根儿就不是一个人。您琢磨啊,歌手刘欢老师可是中国内地乐坛的“常青树”,从1987年唱少年壮志不言愁火到现在,别说南昌财政局了,全国各大艺术团体、音乐学府都抢着要他去当顾问或教授,怎么会跑到地方财政系统呢?这俩人的“赛道”差得也太远了吧——一个在舞台上聚光灯下,一个在文件报表里,八竿子都打不着。

那为什么“南昌财政局刘欢”这组合最近会让人犯嘀咕呢?说白了,还是“刘欢”这个名字太“出圈”了。咱们中国人取名,重名的实在太多,尤其像“刘欢”这种既常见又好记的名字,全国估计有成千上万个。可能真的有这么一位朋友,叫刘欢,目前在南昌财政局工作,平时就是个默默无闻的公职人员,安安分分地干着自己的本职工作。结果因为名字“撞星”,突然被推到了风口浪尖,这对他来说,恐怕有点“无妄之灾”了。

其实这种情况也不是第一次了。比如之前有人在网上发帖说“我是北京医院的张医生”,底下立刻有人回复“是不是那个主刀心脏手术的张医生?”结果发现对方只是个社区医院的普通门诊医生。再比如“上海的王老师”,到底是教书的王老师,还是写字的王老师?普通人遇上重名,最多是朋友间开玩笑“哇,你跟名人同名啊”,可一旦名字跟“单位”“职务”挂钩,就容易被大家往“名人身上联想”,毕竟咱们对公众人物的熟悉度,远远超过那些默默无闻的普通人。

说到底,“南昌财政局刘欢”这件事,更像是一次“信息时代的名字误会”。咱们刷手机的时候,看到“刘欢+财政局”这种组合,第一反应是惊讶,然后下意识地把两个完全不相关的信息拼在一起,觉得“是不是有什么内幕”。可事实上,可能就是一位叫刘欢的公职人员,某次工作信息被公开(比如公示、报道),恰好撞上了“刘欢”这个名字的热度,就这么“被出名”了。

那面对这种“同名不同人”的情况,咱们普通网友该怎么避免“想当然”呢?其实很简单:先别急着下结论。看到“刘欢”别直接跳到歌手刘欢身上,看到“财政局”也别默认是“大人物”。多查一步信息——比如这位南昌财政局的刘欢,有没有公开的工作履历?有没有参与过什么公众知晓的项目?如果没有,那就别把他和名人混为一谈。毕竟人家只是在岗位上尽职尽责的普通人,没必要因为名字“躺枪”。

最后想说,不管是南昌财政局的刘欢,还是唱好汉歌的刘欢,都是各自领域的“普通人”在自己的人生里努力发光。前者可能每天跟数据报表打交道,为地方财政奔波;后者用歌声陪伴了几代人的成长。他们因为名字有了交集,但的人生轨迹完全不同。咱们作为看客,不妨多一些“信息核实”,少一些“想当然”,让每个“刘欢”都能被正确地认识,而不是被名字“绑架”。毕竟,名字只是一个代号,背后的故事和努力,才更值得咱们看见,不是吗?