提起刘欢,很多人的第一反应还是“大河向东流”的豪迈,或是好汉歌里荡气回肠的嗓音。可你知道吗?早在好汉歌火遍大江南北的1998年,刘欢其实已经凭借另一首歌,成了无数人心中“不可替代的声音”。这首歌没有激昂的旋律,却用最直白的歌词唱出了一个时代的迷茫与追寻;它不是电视剧主题曲,却比很多热播剧的主题曲传得更广、更久——那便是1993年为电视剧北京人在纽约演唱的插曲:千万次的问。

一、从“学院派”到“国民歌者”:刘欢的“破圈”之路

上世纪80年代末,刘欢在音乐圈已是小有名气的“学霸型歌手”。从中央音乐学院毕业后,他以一曲少年壮志不言愁崭露头角,那时的他,更像是圈子里被乐迷追捧的“音乐才子”,风格带着学院派的严谨与厚重,却还没真正触及普通人的日常。

直到1993年,电视剧北京人在纽约播出,成了改变这一切的“转折点”。这部聚焦中国人在美国打拼的剧,成了当年的现象级作品,而它的插曲千万次的问,更像一把钥匙,打开了刘欢通往“国民歌者”的大门。

二、那首“不是主题曲却比主题曲还火”的歌

很多人以为千万次的问是北京人在纽约的主题曲,其实它更像是“灵魂插曲”。剧中,刘欢的歌声第一次响起时,正是主人公王启明在美国经历事业低谷、家庭破碎的时刻——画面里是纽约的摩天大楼,镜头却切到他落寞的侧脸,而千万次的问的旋律缓缓流淌:“千万次地问,你到底在哪儿等我;千万次地问,你在考虑什么。”

当时刘欢的演唱,完全不是后来好汉歌的“大开大合”,而是带着一种压抑后的爆发,像是在给每个在异乡挣扎的人“代发声”。他的声音里没有技巧的炫耀,只有满满的故事感:高音部分撕心裂肺,像是在质问命运;低吟部分又带着一丝哽咽,像是在自我慰藉。歌词更是直白得让人心碎——“我曾经问个不休,你何时跟我走”,唱出了多少人在理想与现实间的徘徊与无奈。

这首歌火了,火到什么程度?据当年参与制作的乐透回忆,电视剧播出后,磁带店里千万次的问的单曲带被抢购一空,甚至连北京地铁里都能听到有人哼唱;更有人说,90年代初的中国,每个“漂泊在外”的人,手机或随身听里都存着这首歌——它不只是北京人在纽约的插曲,更成了那一代人“集体情绪的出口”。

三、为什么是千万次的问而不是好汉歌?

或许有人会问:好汉歌不是更豪迈、更上头吗?怎么反成了“后来者”?

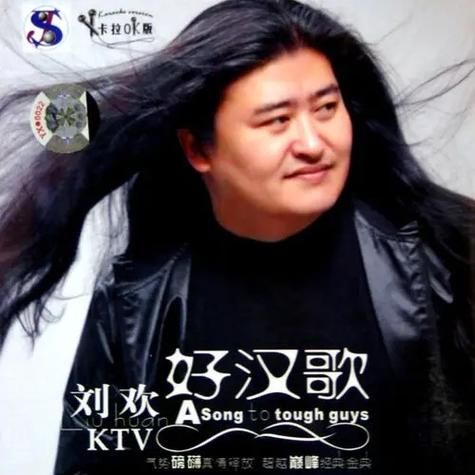

这里其实有个“时间差”和“定位差”。好汉歌诞生于1998年,那时候刘欢的国民度已经很高,而好汉歌更像是他音乐风格的一次“极致展现”——用高亢的嗓音唱出了英雄气概,成了影视剧金曲的“标杆”;但千万次的问不同,它是在刘欢还没被完全“标签化”时,用最贴近普通人生活的情感,完成了他的“第一次真正破圈”。

换句话说,好汉歌让刘欢成了“唱英雄的人”,而千万次的问让他成了“唱普通人心声的人”。后者对观众的情感冲击,往往更持久、更深刻——毕竟,不是每个人都会“闯荡江湖”,但每个人都曾在某个深夜“问过自己:我在追寻什么?”

四、27年过去,为什么我们还在听千万次的问?

去年冬天,有网友在社交媒体发起话题“刘欢的哪首歌陪你度过了最难的时刻”,评论区里最多的还是千万次的问。有人说:“失业那年,天天循环这首歌,唱到‘千万次地问’,好像把所有的委屈都吼了出来”;也有人说:“出国留学时想家,这首歌的旋律一响,眼泪就止不住了”。

为什么27年过去,这首歌依然能戳中人心?或许因为它唱的从来不是“美国梦”的破灭,而是“每个追梦人的常态”。就像刘欢在一次采访里说的:“音乐的力量,不在于你唱得多高,而在于你是否唱进了人的心里。”千万次的问没有华丽的编曲,没有复杂的歌词,它只是用一个简单的“问”,问出了每个人藏在心底的迷茫与坚持——这种跨越时代的共鸣,才是它能成为“经典”的真正原因。

所以,下次再提起刘欢,不妨也想想千万次的问。那首歌里,没有“好汉”的意气风发,只有凡人的真实与脆弱;没有“大河奔流”的壮阔,只有“千万次追问”的执着。而正是这样的“不完美”,让它成了刘欢音乐版图里,最柔软也最强大的那一块——毕竟,能让我们记住一辈子的,从来不是“完美”,而是“共情”。