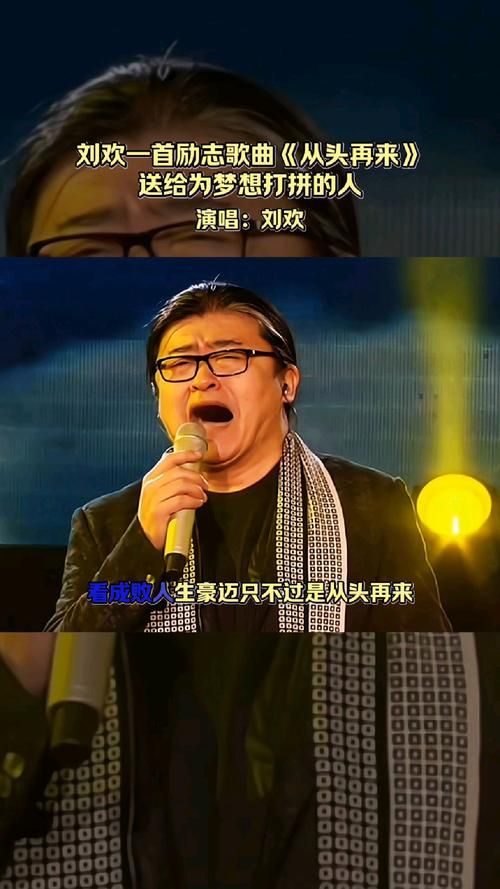

在华语乐坛,刘欢的名字从来就不只是“歌手”两个字这么简单。有人叫他“音乐教父”,有人称他“活着的CD”,但对真正了解他的人来说,这三个字背后藏着一个更厚重的词——重生。很多人都知道刘欢唱过好汉歌弯弯的月亮,知道他在中国好声音里是“盲侠导师”,但很少有人能准确说出:“他到底在哪一年,真正‘重头再来’的?”

2000年:当“巨匠”被按下暂停键

要回答这个问题,得先回到2000年。那时的刘欢,早已是华语乐坛的顶梁柱——从1987年凭借少年壮志不言愁一炮而红,到90年代唱遍大江南北弯弯的月亮千万次的问,他的声音是刻在一代人DNA里的记忆。舞台上的他永远西装革履,眼神坚定,手指在话筒上敲打节奏的样子,仿佛整个音乐圈都在他脚下。

但没人想到,命运在这一年给了他当头一棒。2000年,刘欢被查出患有“血栓性静脉炎”,这是一种可能导致肺栓塞的严重疾病,医生严令他必须立刻停止工作,静养治疗,甚至警告:“再劳累下去,你连说话的力气都可能失去。”

当时的他,刚唱完电视剧武则天的主题曲,手头还有演出邀约不断。躺在病床上的刘欢,第一次尝到了“无力感”——他发现那些曾经以为“永远都在”的健康、舞台、掌声,原来随时可能被夺走。后来他在采访里半开玩笑地说:“那天我看着天花板,突然想,要是这辈子再不能站上舞台,我会不会后悔?答案只有一个字——会。”

2008年:从“消失”到“归来”,他变了却又没变

治疗期长达5年。2005年,刘欢终于重返舞台,但那时的他,已经不是曾经的“铁人”——体重飙升到200斤,唱高音时总要刻意放缓呼吸,连登台走路都需要小心翼翼。公众对他的议论多了起来:“刘欢的声音怎么哑了?”“是不是过气了?”

面对质疑,他选择了沉默。从2005年到2008年,他几乎没有出现在大众视野里,反而一头扎进了音乐教育和学术研究里。他在中国音乐学院任教,带着学生研究民歌;他翻出老唱片,听民国时期的歌曲,甚至学了三年古典吉他。有人说他“江郎才尽”,有人猜测他要“退隐江湖”。

直到2008年,北京奥运会开幕式上,当那个熟悉又略显沙哑的声音唱出我和你时,所有人才知道——他回来了。站在鸟巢舞台上的刘欢,西装还是那身熟悉的西装,但眼神里多了几分沉淀的温柔。那一刻,他没有飙高音,没有炫技巧,只是静静地唱着,却让数亿观众红了眼眶。

后来有人问他:“2008年那次复出,是不是你的‘重头再来’?”他摇摇头说:“不对。真正的‘重头再来’,是从2000年躺在病床上,决定‘活下去’的时候开始的。”

2012年:“好声音”让他找回真正的“舞台”

如果说2008年的回归是“宣告我还活着”,那2012年的中国好声音,就是刘欢“活出新样子”的起点。担任导师的他,一改往日严肃形象,会为了学员和那英“斗嘴”,会蹲下来拍着学员的肩说“别紧张”,会在学员淘汰时偷偷抹眼泪。

最让人印象深刻的,是指导学员李维。当时李维的唱腔偏流行,刘欢却坚持让他改编故乡的云,加入了蒙古长调。很多人不理解:“这么改编,观众能接受吗?”他只说:“音乐不是讨好观众,是忠于自己。”结果,当李维在舞台上开口的那一刻,所有人都被震住了——那不仅仅是一首歌曲,更是一个老音乐人对“传承”的坚持。

那一年,刘欢团队带领的学员获得了冠军,但他更在意的,是台上的年轻人眼神里对音乐的热爱。他说:“现在的舞台和以前不一样了,以前是我一个人站在光里,现在我想带着更多年轻人一起发光。”原来,“重头再来”对他来说,不是回到曾经的巅峰,而是找到新的意义——从“被仰望的歌者”,变成“托举后人的匠人”。

不是“哪一年”,而是“每一年”:他用热爱对抗时间

如今再回头看,刘欢的“重头再来”从来不是一个具体的年份。2000年,他对抗的是病魔;2008年,他对抗的是偏见;2012年,他对抗的是岁月;而如今的他,依然在音乐的世界里“重头再来”——他发专辑会亲自参与编曲,他开演唱会坚持全开麦,他甚至还在社交媒体上和粉丝分享自己练声的日常。

有人问他:“都这把年纪了,为什么还这么拼?”他笑着说:“因为热爱这事儿,从来没有‘年纪’一说。”你看,真正的“重头再来”,不是跌倒了再站起来,而是在漫长的人生里,永远热爱,永远年轻,永远把每一次“出发”,都当成第一次。

所以,如果非要给刘欢的“重头再来”定一个时间,答案或许是——从1987年他第一次拿起话筒开始,到2000年他在病床上选择坚持,再到2008年、2012年,乃至今天、明天,他的“重头再来”,从来就没有停止过。

而这,或许就是“传奇”最该有的样子——不是遥不可及的光芒万丈,而是跌倒了千万次,依然愿意笑着,对世界说:“再来一次。”