“刘欢的嗓子被锁住了?”——这个略带神秘的说法,在圈子里流传多年。它究竟是指他声带受损无法歌唱?还是说这位殿堂级歌手主动封喉,甘愿让那副震撼过亿万人的歌喉沉寂?当流量狂欢如潮水般席卷整个娱乐圈,刘欢的名字反而显得越发沉静,甚至带着几分“锁”住的意味。

“锁”住的不是金钟罩,是清醒的坚持

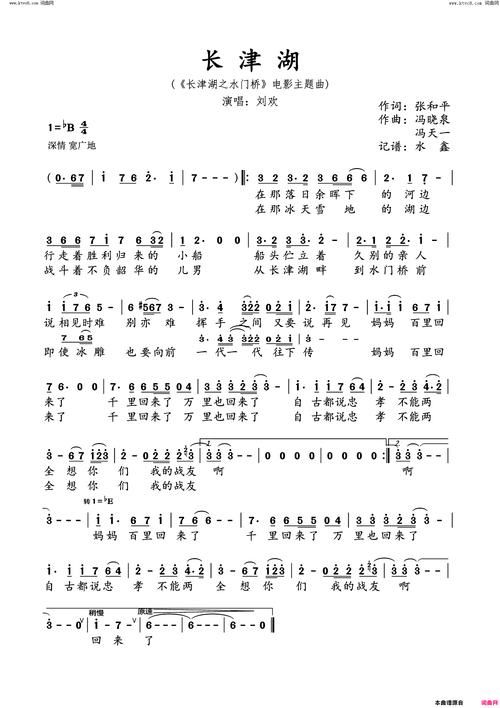

将“锁”字安在刘欢身上,绝非因为技艺的衰退。相反,他那被圈内敬畏地称为“金嗓子”的歌喉,至今仍保持着令人惊叹的穿透力与醇厚感。真正的“锁”,指向的是他近乎偏执的自我约束。在“商演就是印钞机”的行业潜规则下,刘欢的出场费曾是金字塔尖的存在,他却早早为自己按下暂停键。他很少接商业演出,更把大量时间投入教学和创作。当同行们奔波于各大综艺舞台维持曝光时,他选择在大学的讲台前默默耕耘,将毕生经验倾囊相授。这份“锁”,是面对名利场漩涡时,清醒筑起的一道防波堤——他深知,歌者的价值不在喧嚣的喧嚣里,而在能持续创造多少真正有生命力的作品。

“锁”住的喧嚣,为艺术留白

刘欢的“锁”,更是对艺术敬畏心的极致体现。他深知,一副歌喉是上天的馈赠,更是易碎的珍宝。年轻时透支式的高强度演唱曾让他经历失声的危机,这成为他职业生涯的重要转折点。之后,他近乎苛刻地保护自己的声带:规律作息、科学发声、绝不酗酒熬夜、谨慎选择曲目。这种“锁”,是主动舍弃了用快消式曝光换取短期热度的捷径。他像一位守护神殿的祭司,将最珍贵的嗓音“锁”在艺术的圣殿里,只待那些真正值得被永恒传唱的旋律。这种“锁”,不是束缚,而是为了更长久地发声,是对艺术本质的虔诚守护。说到底,真正的艺术,从来不需要靠喧嚣来证明价值。

“锁”住的明星光环,留下踏实的背影

在“人设”比作品更吃香的时代,刘欢的存在本身就是一种反叛。他几乎没有“人设”可言,甚至因形象朴实、直言不讳被戏称为“音乐界的泥瓦匠”。他毫不掩饰自己对歌酬的较真(“我干活就要求对得起这份报酬”),也公开表达对流量明星的不屑(“有些歌唱得跟念经似的”)。这种不追求“完美偶像包袱”的“不修边幅”,恰恰是对“锁”住的另一种诠释——他锁住了被过度包装、迎合市场的虚假光环,只保留了最真实、最专业、最值得被尊重的“音乐人”身份。他不需要成为台柱子,更甘愿做默默支撑整座大厦的基石。

刘欢的“锁”,是喧嚣浮华中难得的定力。它锁住了对名利的贪婪,锁住了对声带的挥霍,也锁住了被流量异化的可能。这份“锁”,非但没有让他的艺术价值褪色,反而如陈年佳酿,愈发醇厚绵长。当我们在屏幕上追逐着转瞬即逝的流量明星时,是否也该停下来想一想:在艺术的殿堂里,是瞬间的璀璨更永恒,还是那份沉静守护、甘于“锁”住浮躁的匠心,更能经得起时间的淘洗?真正的艺术,从来不是被“锁”住,而是在守护中焕发新生。