去年冬天长津湖上映时,有句玩笑在影迷圈里传开了:“看完电影别急着走,等片尾曲‘最冷一天’响起时,记得摸摸自己的手臂——大概率会起一层鸡皮疙瘩。”后来大家发现,这哪里是玩笑,简直是妥妥的经验之谈。尤其是刘欢老师开口唱到“最冷的冰天雪地,有你相依为伴”那句突然拔高的高音时,影院里总会有几声压抑不住的吸气声,前排的阿姨悄悄擦眼角,后排的小男孩跟着节奏攥紧了拳头。

可你有没有想过,为什么偏偏是刘欢?为什么是那个最高音,能在零下四十度的银幕“风雪”里,戳得人心里一热又酸?

01. 不是“随便唱唱”,是扛得住长津湖重量的“人声定海神针”

要聊清楚这个问题,得先明白长津湖到底需要什么样的歌。这部电影里,枪林弹雨是“骨”,雪花铁甲是“皮”,而音乐,得是穿破皮肉直抵骨髓的“血”。导演徐克曾说,我们不要“背景音乐”,要“能和战士们一起呼吸的声音”——得让观众在旋律里听见雪花落在枪管上的声音,听见战士们冻僵的牙关打颤的咯咯声,甚至听见心脏在冰衣里跳动的“咚咚”声。

市面上多少“热血”歌单,要么是嘶吼式的口号,要么是缠绵的抒情,可放长津湖里,都轻飘飘的,像没扎稳的根。直到刘欢抱着吉他坐在录音棚里,轻轻拨响第一个和弦时,所有人都竖起了耳朵——这不是唱,这是“讲故事”。他知道,这首歌不能有任何“技巧感”,得让每个字都带着战场上的风雪味儿。

02. 那个“最高音”哪是飙技?是把胸腔里的“热血”吼了出来

很多人第一次听,会说:“刘欢老师这一嗓子,高得把我后槽牙都震麻了!”但你仔细听,就会发现这哪里是“飙高音”,分明是“情绪顶到了天花板”。

歌曲前奏像雪地里的脚步,轻一脚重一脚,带着疲惫的重量。刘欢的声音也压着,像在忍着什么,低声部里藏着对“并肩之人”的牵挂,又带着“明知不可为而为之”的决绝。直到“最冷的天,也不会冻结我思念”那句,他突然把声音往上“顶”了一下——不是尖锐的撕裂,而是像刀劈开冻土,带着一股子蛮力和坦荡,把积蓄了三分钟的情绪豁然炸开。

后来采访录音师,他说当时录这句时,刘欢唱完整个人僵在椅子上,闭着眼喘气,眼角有点红。“他说唱的时候脑子里全是战士们卧在雪地里,看天空的画面,‘觉得他们的声音就应该这样,从胸腔里吼出来,带着体温,哪怕最后冻成了冰渣,也得让战友听见’。”

03. 刘欢的“本事”:不抢戏,却让每个镜头都有了“声音锚点”

为什么非得是刘欢?换别人不行吗?还真不行。这首歌最妙的地方,就是它“不抢戏”却又“无处不在”。电影里有个镜头:伍千里抱着哥哥的遗物,雪地里一坐就是一夜,画面是黑白的,只有雪花在飘。这时“最冷一天”的高音恰到好处地响起,像一声遥远又贴近的呼唤,伍千里肩膀轻轻抖了一下——观众瞬间就懂了:这雪,这风,这冰天雪地,从来挡不住思念。

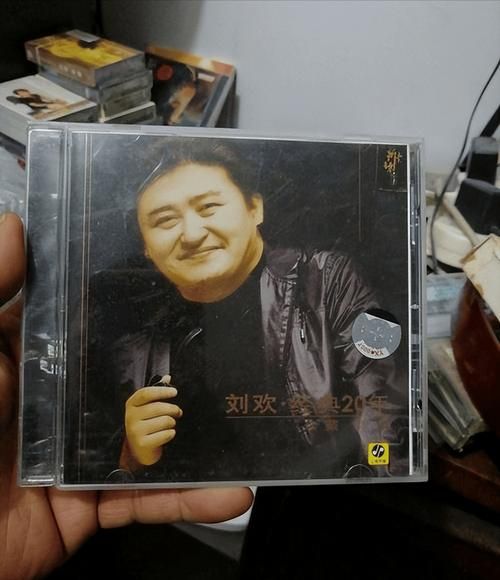

这种“刚好”的功力,是刘欢三十多年摸爬滚打练出来的“分寸感”。他从不琢磨“我怎么唱才能惊艳别人”,只琢磨“这个角色此刻需要什么样的声音”。就像当年北京欢迎你里,他唱“我家大门常打开,开放怀抱等你”,声音里带着宽厚的笑意;唱好汉歌时,又是“大河向东流”的豪迈。他知道,好的声音是“容器”,装得下故事,也装得得下人心。

04. 这嗓子,早就是刻在中国人DNA里的“时代回声”

其实,刘欢的高音从不是“表演”,是“共鸣”。当年千万次的问唱尽漂泊,“喊一声佛祖”的嘶吼里藏着年轻人的迷茫;去年冬奥会开幕式,我和我的祖国里他轻轻一句“我和我的祖国”,又让无数人红了眼眶。

这一次,他的嗓子像一座桥,一头连着银幕上冻成冰雕的战士,一头连着电影院里捂着嘴哭的我们。那个高音劈开的哪里是旋律,是我们心里的“冰雪封印”——我们突然懂了,原来有些声音,真的能让七十年前的风雪,吹到今天还能让人心里发烫。

所以啊,下次再看长津湖,别忙着擦眼泪。等那句高音响起时,不妨闭上眼,好好听听。这不是刘欢在“唱歌”,这是历史借他的嗓子,在和我们对话:那些睡在冰雪里的英雄,从没离开。