前阵子后台收到条私信,粉丝问:“听说刘欢老师身体不太好?” 瞬间心里咯噔一下——毕竟对于中国人来说,“刘欢”这两个字,早就不是单纯歌手的名字,而是刻在岁月里的声音记忆。

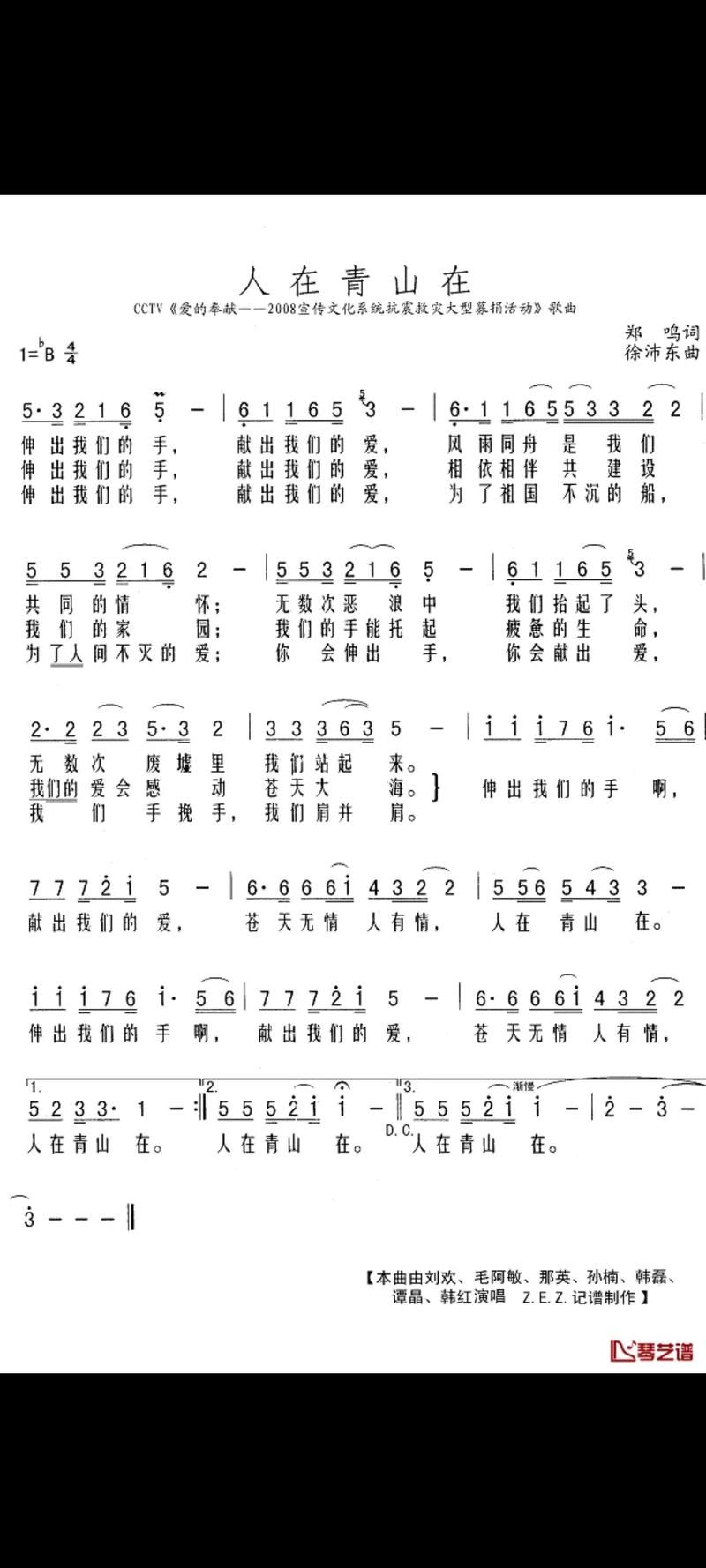

赶忙去核实,还好是乌龙。可这份“草木皆兵”的在意,恰恰说明了什么?说明刘欢老师的歌,早不是“流行”二字能概括的。你说他唱好汉歌时,那声“大河向东流”的酣畅淋漓,多少人跟着吼到嗓子沙哑;你说他唱弯弯的月亮,能把江南水乡的温润与思念,揉进每一个转音里;就连从头再来里的“心若在梦就在”,90年代末下岗潮时,是多少人深夜里抹着眼泪又咬着牙的信念。

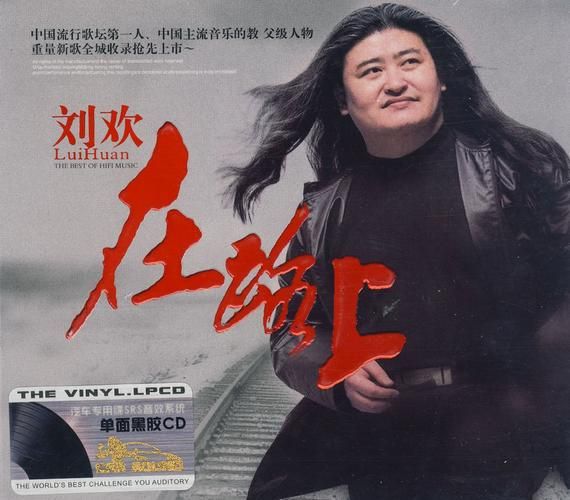

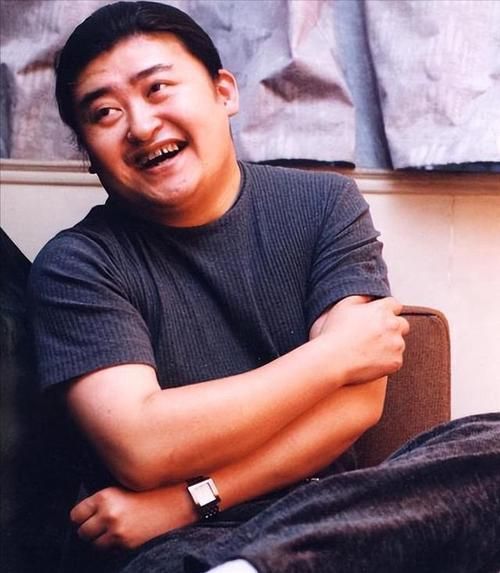

很多人可能不知道,刘欢在音乐圈其实是“宝藏级狠人”。1987年,28岁的他第一次站在央视舞台,唱的是少年壮志不言愁,那声音里全是未经世事的锋芒,却透着一股让人鼻酸的赤诚——后来才知道,那是他为电视剧便衣警察配的主题歌,为了唱出“公安战士”的刚毅,他琢磨了半个月,连走路都在揣摩角色的眼神。

到了90年代,内地流行音乐还在摸索方向,他早就玩起了“混搭”。千万次地问里,他用美声的根基揉进摇滚的张力,唱活了北京人在纽约里那种中西文化碰撞下的撕裂感;好汉歌更绝,看似是民间小调的爆发,其实暗藏他对传统音乐现代化的改造——后来听人说,这首歌录音时,他自己在棚里吼了十几遍,嗓子哑了还笑着说“没事,就得有这种‘江湖感’”。

可刘欢最让人敬佩的,从来不只是“唱得好”。

他早就到了“躺着赚钱”的年纪——各种商演、综艺的邀约堆成山,多少人劝他“来吧,轻松又赚钱”。他却偏偏选了“最难走的那条路”:在大学当教授一教就是20多年,带学生从发声练习开始,一句句抠;“中国好声音”当导师,别人都在选“有流量”的选手,他却蹲在后台,手把手教方言口音的学员怎么用“情感”把歌唱进人心。

有次采访,记者问他“您觉得什么是真正的‘艺术家’?”他想了想,说:“就是别糟蹋‘唱歌’这两个字。你站上去,就得对得起听你歌的人。” 这句话,他说了三十年,也做了三十年。

如今45岁的年轻人,可能不记得90年代的华语乐坛有多辉煌,但一定在某个深夜刷短视频时,突然被一段熟悉的旋律击中——那是刘欢的歌,没有华丽的编曲,没有刻意的煽情,就是干干净净的声音,像老友在你耳边讲故事,像长辈在你耳边念叨“别怕,往前走”。

我们总说“经典永不过时”,可什么是经典?是刘欢的歌啊。是二十年后再听,依然会跟着点头晃脑的旋律;是五十年后,孙辈问你“奶奶年轻时最爱唱什么”,你能笑着哼出“路见不平一声吼”的底气。

所以下次再听到关于刘欢老师的消息,别急着信也别急着慌。先静下来,打开他的歌单听一听——好汉歌的洒脱,从头再来的坚韧,弯弯的月亮的温柔……这些声音,早就成了中国人集体记忆里最柔软的部分。

就像他当年在舞台上说的那样:“唱歌的人,不能只是唱歌。” 而刘欢,用一辈子告诉我们:真正的歌者,是把歌唱进了岁月里,也活成了歌里的模样。

(写到突然想说:如果可以,麻烦您点开刘欢老师的某首歌,当背景音再读一遍这篇文章——毕竟,有些声音,不需要滤镜,自带光芒。)