提起刘欢,乐迷脑子里蹦出的多是好汉歌的高亢、弯弯的月亮的深情,或是甄嬛传的苍凉。但你闭上眼仔细想想,有没有一个瞬间,你突然在某个深夜的电台、某部老剧的片段里,被一句“路途有多遥远,我们总是在路上”轻轻撞了心尖?这句词出自刘欢1993年为电视剧北京人在纽约创作的插曲遥远的路,没它火,却像一坛埋在岁月里的老酒,越品越后劲足。而说到这酒的醇厚,就不得不提那个曾经让独立音乐人哭着说“感谢你听我唱歌”的平台——虾米音乐。

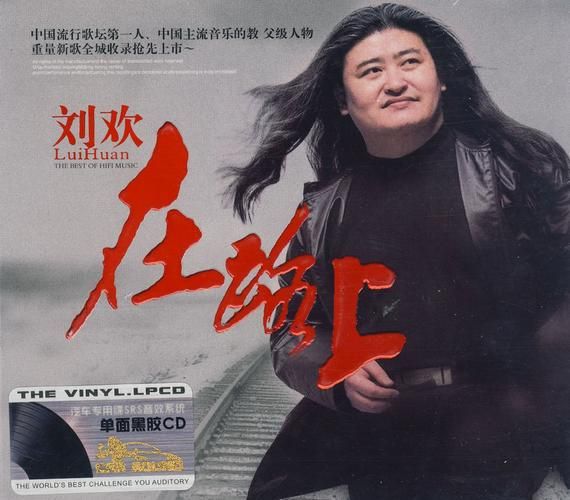

刘欢的“不务正业”:从“流行教父”到“行走的音乐图书馆”

很多人不知道,刘欢在90年代初就凭千万次的问弯弯的月亮登顶“中国流行音乐第一人”,但他偏不“安分”。当歌手忙着写口水歌、跑商演时,他却一头扎进了音乐创作和经典翻唱的“冷板凳”。北京人在纽约拍摄时,导演郑晓龙想找一首能唱出海外游子“漂泊与坚守”的歌,刘欢愣是熬了三个通宵,用一把旧吉他写出了遥远的路。旋律没有华丽的转音,歌词里也没有大起大落的情节,就是那种“走在人生半途,回头看看来路,望望前路,咬咬牙接着走”的普通人气息,倒比那些高喊“梦想”的歌,更让在异乡打拼的人听得鼻酸。

后来他做经典咏流传,把登鹳雀楼唱出盛唐气象;给甄嬛传写凤凰于飞,一句“旧人账本里,你我待相认”让无数人熬夜追剧。有人问他“您怎么总能抓住不同时代的情绪”,他总笑着说:“音乐哪有什么‘流行’不‘流行’,只有‘真’不‘真’。”这种“真”,恰恰是遥远的路能穿越三十多年时光的秘密——它没刻意打动谁,却把每个听歌人的故事,都悄悄唱进了歌里。

虾米音乐:“小而美”的音乐乌托邦,藏着多少人的私藏歌单?

如果说刘欢的歌是“精神的锚”,那虾米音乐就是当年无数乐迷“泊船的港湾”。2012年,当QQ音乐、酷狗还在拼“曲库量”时,虾米另辟蹊径,喊出“音乐是用来听的”口号,死磕音质和独立音乐。用户上传一首歌,管理员会核验歌词、编曲信息;小众乐队发新歌,平台会给专题推荐;连用户评论区的乐评,都成了“云乐迷俱乐部”——你总能在这儿看到“这首歌陪我度过了考研最难的日子”“主唱在电话里给我唱了半首demo”这样的故事。

而遥远的路,在虾米上就是这样的“私藏神曲”。2015年,有个网友发帖:“刘欢的遥远的路为什么虾米上只有高清版,其他平台都模糊得像卡带?”底下回复炸了锅:“因为虾米懂啊,这种歌,音质差一点,情绪就散了。”“当年在宿舍循环这首歌,现在在上海通勤路上听,还是觉得‘路途遥远,但值得’。”虾米的厉害之处在于,它从不强推“爆款”,而是让你在算法迷宫里,撞见那些“本不该被埋没”的歌——就像深夜随机的电台,总能精准拨动你的心弦。

再见,虾米;你好,遥远的路:在数字时代,我们该如何留住“记忆的锚”?

2020年,虾米音乐停止服务那天,朋友圈被“青春死了”刷屏。无数人留言:“我最后的歌单,还留着刘欢的遥远的路。”是啊,从磁带到CD,从MP3到流媒体,听歌的方式变了千万遍,但好歌就像老朋友,只要旋律响起,你就会想起某个“路途遥远却步履不停”的瞬间——可能是大学毕业拖着重箱的站台,可能是加班到凌晨写字楼的电梯,也可能是哄睡孩子后,窗外的月亮像歌词里写的那样“静静地照进窗”。

刘欢曾在采访里说:“音乐是时间的艺术,你听它的时候,它也在陪着你经历时间。”而虾米的消失,恰恰让我们意识到:那些藏在平台角落里的“私藏神曲”,从来不是冰冷的“数字资产”,而是我们与时代、与自己对话的“记忆凭证”。现在,当你打开网易云、QQ音乐,输入“遥远的路”,或许能听到高清版,但再也找不到当年虾米上那个“用户用十年攒下的‘漂泊主题歌单’”,也看不到“主唱在评论区回复‘这首歌写给我自己,也写给你们’”的温暖互动了。

所以今天,当我们在短视频里刷到30秒的遥远的路片段,会不会突然想找一首完整的歌,从头到尾听完?当算法用大数据“投喂”我们喜欢的歌,会不会怀念那个需要自己“淘歌”的年代?或许,真正的“遥远的路”,从来不是地理上的距离,而是我们如何在不断迭代的数字时代,守住那个愿意为一首歌、一个平台动容的自己——毕竟,那些刻在音乐里的时光,才是我们对抗时间最温柔的武器。