说真的,你有没有过这样的时刻?深夜加班的写字楼里,突然从隔壁工位传来几句“就这样被你征服”,你下意识跟着哼唱,手里的键盘都敲得带劲;老式公交车上,司机师傅开着收音机,当“相约九八,相约那永远的青春年华”响起来时,整个车厢的成年人眼神都飘向窗外,仿佛一下回到98年的春晚现场。这些年,我们听过太多神作,但刘欢和那英的歌,好像总有种魔力——不管过去多久,旋律一起,就能把人拉回某个具体的夏天、某段模糊的青春。他们到底是怎么做到的?那些歌里,藏着多少我们没注意过的故事?

先别急着说“经典”,聊聊两个“嗓子”的不一样

要聊刘欢和那英的歌,得先说他们俩的“底色”——那不是简单的“好听”,而是两种截然不同的声线,在音乐里碰出了化学反应。

刘欢的嗓子,像是从老北京胡同里走出来的“讲故事的人”。你听弯弯的月亮,开篇那句“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,不用嘶吼,不用华丽,就靠胸腔里那股子厚实的共鸣,把上世纪90年代那种“对故乡的眷恋、对远方的向往”唱得像老酒,慢慢渗进心里。他的歌里总带着一种“笃定”,比如千万次地问,“千万里,千万里,我追寻着你”,每个字都像钉在五线谱上,不慌不忙,却让人听着就觉得“路再远也得走下去”。这种“叙事感”,后来成了他的标签,可当年他刚走红时,很多人说他的嗓子“太正,不够流行”,是他硬用弯弯的月亮证明:好音乐,从来不用迎合风格,自己先信了,听众才会信。

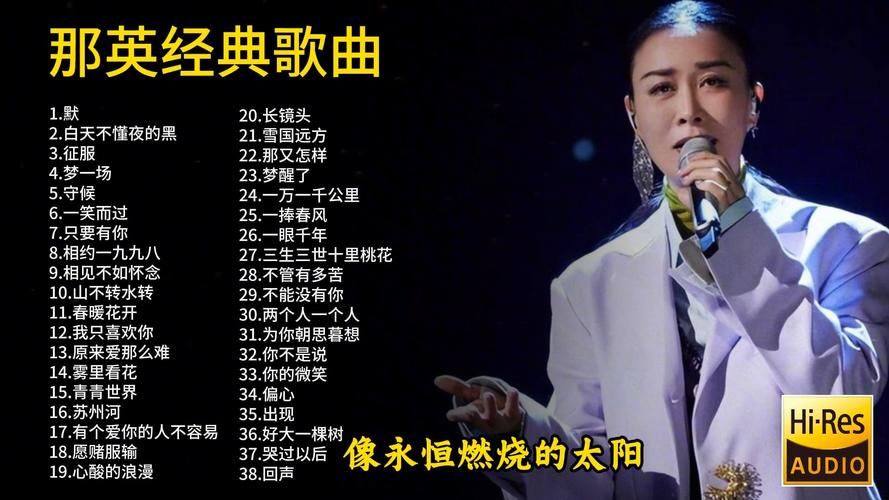

那英的嗓子,则是另一种“原始的生命力”。她唱歌从不用技巧“炫技”,就凭着一股子“劲儿”。征服里“就这样被你征服,全都明白”,前面几句还是压抑的低语,到后面突然拔高,像积压的情绪终于冲破堤坝,你听着会觉得“这就是我失恋时想说却说不出来的话”。她早期唱山不转水转,带着东北姑娘的爽利,咬字甚至有点“冲”,可偏偏这种不完美的真实,让她的歌成了很多普通人的“情绪出口”。后来她在中国好声音当导师,总说“唱歌得有真情实感”,这话不是客套——她自己的歌,就是用真情实感“砸”进听众心里的。

不是所有“合唱”都叫“神仙合作”,他们的歌里有“化学反应”

这些年,我们听过太多“歌手拉郎配”的合唱,要么声线打架,要么各唱各的,可刘欢和那英的合作,从来都是“1+1>2”。从相约九八到北京欢迎你,再到近年晚会上的经典重唱,他们俩对唱时,永远像在“对话”,而不是“接力”。

1998年春晚的相约九八,简直是“时代级合唱”的教科书。刘欢负责“温暖的大框架”,他唱“相约那永远的青春年华”,声音像稳稳的船锚,让整个旋律有了根基;那英则负责“灵动的小细节”,“相约你我他,相约那青春的火焰”,她尾音轻轻上扬,像船帆被风吹起,一个沉稳,一个轻盈,一下子把90年代末人们对“千禧年”的期待唱活了。后来很多乐评人说,这首歌能让当时十几岁的少年记住,到现在四十多岁的大人还唱,就因为“刘欢和那英,唱出了我们那时对未来的想象——既有踏实感,又有冲劲”。

2008年北京欢迎你,他们俩合唱“北京欢迎你,像音乐感动你你我”,刘欢的嗓音依旧醇厚,那英则多了几分岁月沉淀的温柔。有意思的是,录音时那英私下说“欢哥我跟你合唱会不会太‘正’啊,我怕我唱糙了”,结果刘欢笑着说“你那股子劲儿刚好,咱俩一中和,就不腻”。果然,成品里,刘欢的“欢迎”是盛情的主人,那英的“感动”是真诚的朋友,两种声音叠在一起,让“欢迎”这个词有了温度。

还有一次,在某次音乐节后台,我听他们俩聊弯弯的月亮和征服的“异曲同工之处”。刘欢说“你看,弯弯的月亮写的是思念,是望向远处的温柔;征服写的是失去,是抱紧自己的倔强,一个向外,一个向内,但骨子里都是‘真’”。那英接话“对啊,唱歌哪有那么多弯弯绕绕,心里怎么想,嘴就怎么说,观众最聪明,他们能听出你是真在唱,还是真在‘演’”。这大概就是他们合作的核心——不是谁压过谁,而是彼此的“真”,让歌里的情感更立体了。

为什么现在听他们的歌,还是会起鸡皮疙瘩?因为“时代感”不等于“怀旧”

有人说,“刘欢那英的歌,是刻在8090后DNA里的BGM”。这话没错,但他们的歌,从来不是单纯的“怀旧滤镜”在起作用。那些经典旋律之所以能穿越三十年,是因为他们唱的,从来不是“过去的故事”,而是“每个人都会有的心情”。

弯弯的月亮里,“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮,只为那今天的村庄,还唱着过去的歌谣”——当年的年轻人听着这句,想的是“故乡会不会变”;现在的年轻人听着这句,想的是“老家的胡同是不是还在,奶奶的歌谣还唱不唱”。时代的背景在变,但“对根的眷恋”没变。

征服里,“我的眼泪不是为你而流,也为别人而流”——当年的失恋少年,把这句当作“自我安慰”;现在的都市白领,听这句会觉得“原来被生活‘征服’的不止我一个”。歌里的“失”,从来不是特指某一段感情,而是每个人都会遇到的“挫败感、无力感”,这种共通的情感,让歌永远不过时。

刘欢曾在一次采访里说:“我总跟年轻歌手说,别想着写‘流传百世’的歌,先想想你这首歌里,有没有你自己‘放不下’的东西。你真信了,歌才有魂。” 那英也说:“有次我在商场突然听到自己的歌,旁边有个小姑娘小声说‘这是我妈妈年轻时的歌’,我当时就哭了——原来我们的歌,跟着一代人长大了。” 原来啊,那些能让人热泪盈眶的歌,从来不是“大师之作”,而是“用心之作”——唱的人掏心掏肺,听的人才能感同身受。

最后想说:好歌不怕晚,真情抵得过岁月

现在打开音乐软件,刘欢和那英的歌依旧在热歌榜的后半段徘徊,不像流量爆款那样日日刷新,可每年到了毕业季、跨年时,总有人会把相约九八弯弯的月亮翻出来听。有一次我问00后的实习生:“你们觉得这些老歌‘过时’吗?”她一边听征服一边摇头:“怎么会?我失恋时就听这个,比现在的情歌带劲儿多了——它不安慰你,它让你觉得‘你哭就对了,谁没被生活征服过啊’”。

你看,这就是刘欢和那英的歌最厉害的地方:它们不追赶潮流,因为潮流会变;它们不刻意煽情,因为真心不用“演”;它们唱着过去的故事,却永远在说现在的心情。那些年,我们以为我们在怀念青春,其实我们只是在怀念——像刘欢那样沉稳地相信,像那英那样用力地活着,像他们的歌那样,用真情唱出最普通也最滚烫的人间。

下次再听到“弯弯的月亮挂夜空”或者“就这样被你征服”,不妨跟着唱两句——或许你唱的不只是歌,是那个不管过去多久,都愿意相信“真情能抵岁月”的自己。