谁没听过那句“这酒啊,还得是烈的好”?2012年中国好声音的舞台上,刘欢和那英隔着转椅相视一笑,一个沉静如水,一个炽热如火,合唱不了情时,连空气里都飘着“神仙搭档”的滤镜。那时候没人想过,十年后,这两位华语乐坛的“定海神针”,会慢慢从“互动频繁”变成“相忘于江湖”——连合体上综艺都成了稀罕事。

有人说他们“闹翻了”,有人说“关系破裂”,但扒开两人近十年的轨迹,你会发现:所谓的“不和”,或许从来都不是矛盾,而是两条平行线各自延伸时的自然选择。

先聊聊“黄金时代”:他们为什么能成为“最佳拍档”?

想懂后来的“疏远”,得先懂当初的“靠近”。刘欢和那英的合作,从来不是“强强联合”的商业捆绑,而是两个灵魂在音乐里找共鸣。

刘欢是谁?被中央音乐学院教授称为“把民歌、美声、流行拧成一股绳”的音乐魔术师,唱好汉歌能吼出江湖气,唱千万次的问又能揉碎万般柔情。他骨子里带点“文人气”,爱琢磨音乐的“学术性”,曾为北京人在纽约配乐,把美国乡村风和京剧念白糅得让外媒都惊叹。

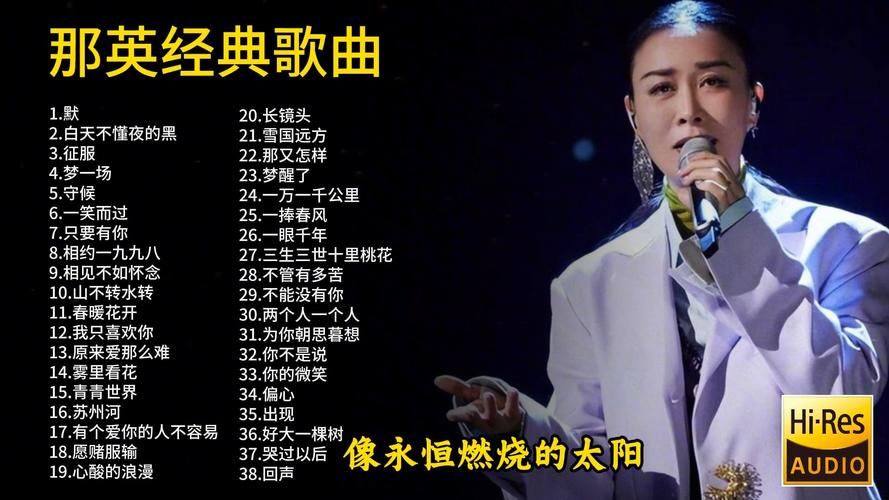

那英呢?东北大妞的直爽和流行天后的好强,让她成了“大众音乐”的代言人。征服里撕裂的嘶吼,征服外爽朗的大笑,她像块未经雕琢的玉石,把流行唱得“沾着人间烟火”。更重要的是,她“敢”——敢在采访里说“某些歌手就是会修音”,敢在舞台上和刘欢拌嘴“你太较真了”,这份“不装”,恰恰和刘欢的“不装”撞出了火花。

好声音第一季,两人成了“那欢组合”。刘欢在后台给学员分析乐理,那英会突然拍他肩膀:“行了行了,别整这些虚的,让他们唱点真的!”学员唱完,刘欢沉吟半分钟,那英直接上手推他:“你倒是给个话啊!”这种“一静一动”的互补,让观众觉得:“原来大艺术家也这么接地气。”

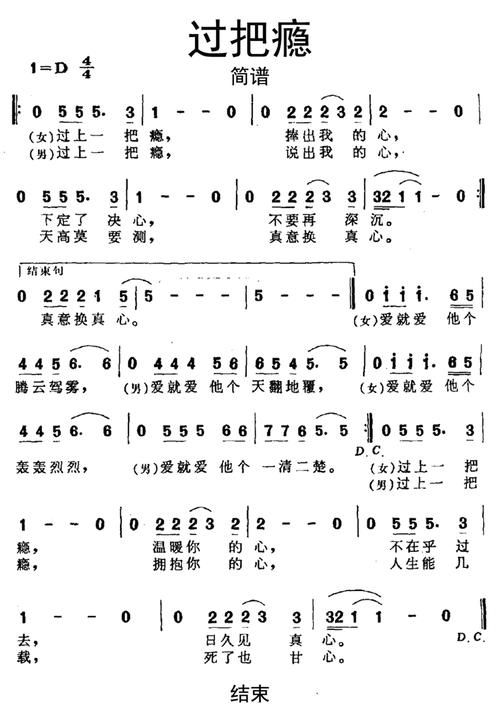

那时候他们合作了多少歌?征服与弯弯的月亮对唱,光阴的故事合唱,连颁奖礼都要互相调侃——“刘欢老师今天没睡醒吧?”“你还好意思说我,你上次领奖差点绊倒!”粉丝们都说:“这俩人的互动,比偶像剧还甜。”

转折点:当“音乐搭子”变成“异路人”

可为什么“那欢CP”没扛过时间?答案藏在他们的选择里——不是谁错了,而是道不同了。

第一条道:刘欢从“舞台中心”退回“幕后书斋”

刘欢这些年,过得像个“隐士”。2013年之后,他的公开露面次数断崖式下跌:演唱会少了,综艺几乎只接声临其境这种“玩声音”的节目,连采访都越来越少。

为什么?因为他找到了比“站上舞台”更重要的事——教学生。对外经济贸易大学的课堂上,他是学生们口中的“欢哥”,讲西方音乐史能从巴赫聊到周杰伦,说“音乐不是炫技,是要让人心里有共鸣”;他带着学生做非遗音乐项目,把陕北信天游改编成流行曲,说“老祖宗的东西不能丢”。

更深的原因是他对“娱乐圈生态”的疏离。有一次采访,他说:“现在的综艺太吵了,大家都想‘火’,可音乐需要沉淀。我宁愿花三年打磨一张专辑,也不愿三个月赶三个通告。”对他来说,“输出价值”比“保持热度”更重要。

那呢?那英还在“娱乐圈的赛道”上狂奔。她接好声音一季季当“导师”,发专辑、开演唱会,上乘风破浪的姐姐说“我还想再拼二十年”,甚至直播带货都亲力亲为。她在采访里说:“我停不下来,一闲着就心慌,舞台就是我的命。”

你看,一个往“学术圈”深扎,一个在“娱乐圈”深耕,两条路的交集自然就少了。刘欢的“书斋”里没有综艺通告,那英的“舞台”上也不太聊乐理,连共同话题都渐渐成了“你最近忙不忙”。

第二条道:对“艺术”的定义,越来越“不一样”

刘欢和那英对音乐的理解,从不是“对立”,但确实“不同”。

刘欢说:“音乐是‘严肃的’。”他可以花半年研究一首民歌的和弦,为了一个音准反复录制50遍,甚至公开批评某些歌手“用修音掩盖唱功不足”。那英呢?她认为“音乐是‘给普通人听的’”。“老百姓听歌,哪有那么多讲究?能让他们跟着唱、跟着哭,就是好歌。”

这种“差异”在合作时成了互补,却在独处时成了“错频”。比如做音乐,刘欢会坚持“每一段配器都要有设计”,那英可能说“别整那些,直接吼出来更带劲”。如果只是合作,这种碰撞能擦出火花;但要是天天相处,难免觉得“他太较真”或“她太随意”。

更重要的是,他们对“友情”的定义也不同。刘欢的友谊是“君子之交淡如水”——不常联系,但心里有数,他说:“真正的朋友,不需要天天见面,一个眼神就懂。”那英的友谊是“热热闹闹才踏实”——她会拉着闺蜜逛街、撸串,说“不说话也开心”。

所以你看,刘欢那英的“疏远”,不是“冷战”,而是两个世界的人,找到了和自己最舒服的相处方式。

第三条道:媒体的“滤镜”和观众的“误读”

娱乐圈有个“怪现象”:两个艺人不互动,就一定是“不和”。刘欢那英也没逃过。

2016年,有网友晒出好声音后台视频,那英和刘欢在走廊相遇,只是点头笑了笑,就被解读为“关系破裂”;2020年,那英在采访里说“刘欢老师现在太忙了,约不到饭”,评论区立刻炸了“你看,果然吵架了”;甚至连他们没同台,都能被写成“刘欢不屑和那英合作”。

可事实呢?刘欢曾在鲁豫有约里说:“那英是个实诚人,跟她合作这么多年,从没红过脸。”那英也公开说过:“刘欢是我的‘老大哥’,有事儿我肯定找他。”

只是他们习惯了“低调”。刘欢不喜欢在社交平台秀友情,那英的微博永远只有“工作日常”,连和朋友的合照都少。不像现在的艺人,动不动就“姐妹合照”“兄弟同框”,缺乏“互动”就让人觉得“关系不好”。

说白了,观众把“CP滤镜”太重了,忘了刘欢那英首先是“独立的个体”,其次才是“搭档”。他们不必为了满足观众期待,时刻保持“互动”的状态。

最后想说:最好的关系,是“各自精彩,偶尔相遇”

这两年,刘欢偶尔会出现在那英的演唱会后台,静静听她唱征服,那英唱到一半会突然朝他笑一笑;那英发新歌,刘欢会在朋友圈点赞,配文“这嗓子,绝了”。

哪有什么“不和”?只是他们活成了成年人最舒服的样子:不必时刻绑定,各自在热爱的领域里发光,偶尔相遇时,还能当年那个“一静一动”的“那欢CP”。

说到底,刘欢那英的“疏远”,从来不是“爱情故事”的结局,而是两个实力派艺术家的“成人礼”——他们不再需要用“互动”证明自己,而是用作品说话。

或许,这才是最好的友情:不必天天相见,但心里知道“你一直都在”;不必刻意捆绑,但各自的精彩,都成过眼风景里最亮的光。