北京深秋的风,总带着几分萧瑟。11月15日,国家大剧院附近的咖啡馆里,几位音乐圈的老友见面时,声音不自觉地压低了几句:“你知道吗?刘欢老师的追思会,连路上都不让设灵堂。”这不是什么正式通知,却是圈内人私下里的默契——他们知道,刘欢本人,从不会喜欢这种“扰民”的排场。

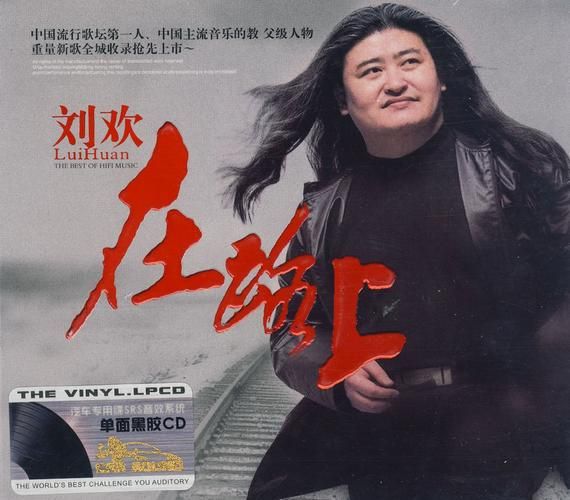

可那天,国家大剧院外的梧桐树下,还是站满了自发而来的人。没有喧哗,只有三三两两的低语,有人抱着他过去专辑的黑胶封面,有人手里攥着皱巴巴的演唱会门票,像是珍藏了什么宝贝。追思会开始前半小时,门口的保安认出了一位白发苍苍的老者:“您是李谷一老师吧?”老人轻轻点头,没让人搀扶,自己走上台阶,步子很稳,只是眼眶泛红。

01:不是“歌坛泰斗”,是那个会把“随便唱唱”挂在嘴边的实在人

追思会的现场,布置得像个小型音乐会。舞台中央没有遗照,只有一块巨大的LED屏,循环播放着刘欢年轻时在台上唱歌的视频——1987年央视春晚,他穿着宽松的红毛衣,抱着吉他唱少年壮志不言愁,额前的碎发随着节奏晃,眼里闪着光,像刚从大学宿舍跑出来的大男孩,一点都没有“巨星”的架子。

第一个上台发言的,是他的老同学毛阿敏。她拿着话筒,手一直在抖,声音带着哭腔:“那年我们都在中央音院上学,宿舍楼道里总飘着他弹钢琴的声音。他总说‘随便唱唱,别当回事’,可你知道,一个能为了编曲在琴房泡三天三夜的人,怎么可能‘随便’?”台下有人偷偷抹眼泪,是啊,刘欢哪是“随便唱唱”?他唱弯弯的月亮,能让北京胡同里的老大爷放下蒲扇跟着哼;他唱好汉歌,连出租车司机都能吼出“大河向东流”;他给甄嬛传配的凤凰于飞,十年后依然是古装剧配乐的“天花板”——可他自己,总在采访里说:“我就一教书的,唱的都是大家喜欢听的。”

圈内人常说,刘欢身上有种“不合时宜”的较真。有次录节目,有个年轻歌手唱高音时用了抖音流行转音,他当场就停下来:“这个音在科学上不成立,咱们琢磨琢磨怎么改,别为炫技毁了歌曲。”那天,没录完节目,但他把那位歌手留到了凌晨两点,在琴房一句句教他发声位置。“不是摆架子,是真的恨铁不成钢。”一位在场的工作人员后来回忆,“他总说,音乐是干净的,不能让它沾上太多浮躁。”

02:那些没上热搜的细节,藏着他最后的心愿

追思会现场,播放了一段刘欢生前的录音。那是他去年录的,声音很轻,像怕吵醒谁:“我这辈子没求过什么,就希望大家能记得,我唱的歌,是用心写的。”录音里,他提到自己收藏的旧钢琴:“那是我大学毕业买的,琴键上的包浆,都是几十年摸出来的。哪天我要是不在了,把它捐给音乐学院,让孩子们练练手,比我一个人锁在琴房里强。”

这话一说完,台下前排的几位教授突然哭出声来。那是刘欢母校的老师,他们知道,这架旧钢琴,刘欢用了整整四十年。去年他生病住院,还特地让儿子拍了钢琴的视频发过来,视频中,他抚摸着琴键,像个孩子一样笑:“你看,它还跟以前一样好使。”

更让人意外的是,追思会没有邀请任何媒体,连直播都没有。刘欢的妻子李肈宁在发言时说:“他总说,生不带来死不带去,别让大家因为我难过浪费时间。”可谁能想到,就在追思会前一天,李谷一老师在家里翻出了当年的演出服——那是1987年春晚她和刘欢一起穿的,红底金边,已经有些褪色。“当时我们后台打打闹闹,他说‘李老师,您这衣服真好看’,我说‘等你成大歌星了,我送你一件’,他说‘我才不当什么大歌星,就想好好教唱歌’。”说到这里,李谷一突然停住了,眼泪滴在衣角上:“他一辈子没当过‘大歌星’,可所有人都知道,他是真正的音乐家。”

03:娱乐圈的“静音时刻”,藏着对一个时代最好的致敬

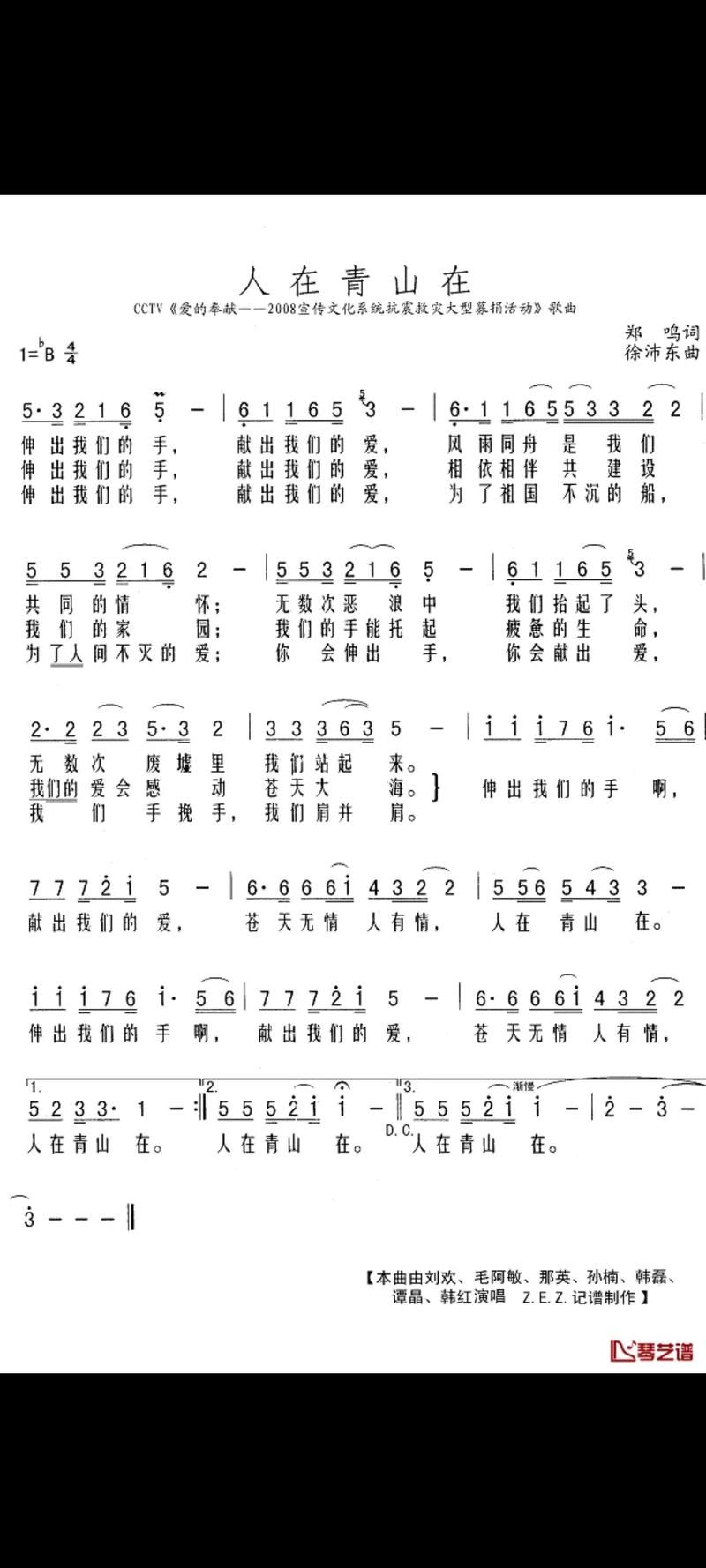

追思会结束时,夕阳正透过国家大剧院的玻璃窗洒进来,落在每个人的脸上。有人自发地唱起了我和你”——那是2008年北京奥运会主题曲,刘欢和莎拉·布莱曼合唱的版本。没有伴奏,只有几十个人的声音,轻轻的,却比任何交响乐都动人。

站在人群最外围的,是几位年轻的音乐人。他们戴着鸭舌帽,帽檐压得很低,可眼睛里却亮着光。“我小时候总听我爸说,刘欢的歌‘耐听’,”其中一个人小声说,“以前不懂,今天好像明白了——不是他唱得多厉害,是他唱的,是我们这代人的青春,是那个没有流量、没有热搜,却有好音乐的年代。”

是啊,刘欢走了,可他留下的,何止是几首歌?他留下的,是对音乐的敬畏,对后辈的提携,还有那份“就算全世界浮躁,我也要守住本心”的固执。就像追思会上有人说的:“他不是‘走了’,只是换了个地方,继续给我们弹琴唱歌而已。”

走出国家大剧院时,天已经黑了。梧桐树上的叶子随风飘落,落在地上,铺成了一条金色的路。有人抬头看了看天空,小声说:“刘欢老师,您听,北京的风里,好像又有您唱的弯弯的月亮。”

不知道为什么,那一刻,突然就笑了。

原来真正的怀念,从不是悲伤的,而是温暖的——就像他唱的歌,听过很多年,却永远不会忘记。

毕竟,那个会把“随便唱唱”挂在嘴边的人,其实早就用一辈子的歌告诉我们:有些事,有些人,从来都不会“随便”。

(完)