不知道你有没有过这样的时刻:深夜加班的电台里突然响起好汉歌的前奏,胸腔里会跟着涌起一股热浪;周末清晨的电视里,赵忠祥温和的嗓音伴着动物世界的画面,仿佛连阳光都跟着慢了下来。刘欢和赵忠祥,这两个名字对很多中国人来说,从不只是“歌手”“主持人”的头衔,更像是一段段岁月的注脚,是刻在时代年轮里的声音记忆。

一、刘欢:被“耽误”的歌手,却在每个领域都成了“定海神针”

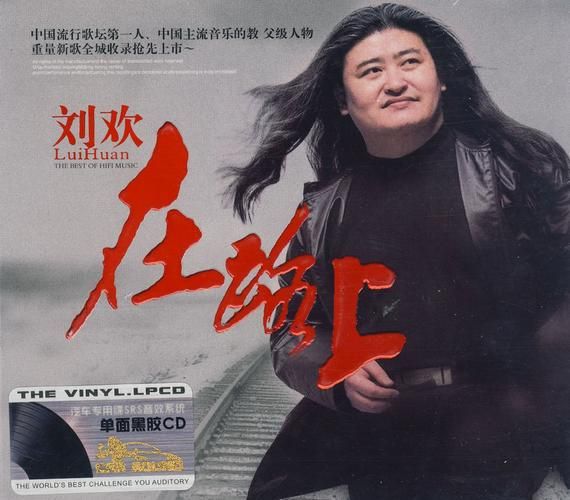

提到刘欢,大多数人第一个想到的是好汉歌里“大河向东流哇”的豪迈,是千万次的问里荡气回肠的追问。但你可能不知道,这个唱红了无数神曲的男人,其实是正经的音乐学博士,对外经济贸易大学艺术教育学院的教授——在“流量为王”的娱乐圈,这样一个安安静静做学问、教书的“宝藏”,反而显得有些“另类”。

刘欢的声音,就像陈年的老酒,初听或许觉得醇厚,越品越有滋味。他的音域宽广,既能驾驭弯弯的月亮里的柔情似水,也能hold住从头再来里的悲壮苍凉。但比声音更难得的,是他骨子里的“轴”。早年间一首少年壮志不言愁,让他一夜爆红,可他却拒绝了一切商业演出,一头扎进音乐研究和教学中;后来参加中国好声音,当其他导师忙着炒话题、拼人气时,他却像个较真的老学究,逐帧逐句地抠学员的演唱细节,甚至因为坚持“音乐性”和节目组产生过分歧。有人说他“不识时务”,可在那些真正懂音乐的人眼里,刘欢从来就不是“歌手”这么简单——他是用声音在传承文化,用专业在坚守底线。

二、赵忠祥:从“国嘴”到“诗人”,他的声音里有整个江湖

如果说刘欢的声音是“北方的大漠孤烟”,那赵忠祥的声音就是“江南的杏花春雨”,温润、雅致,带着岁月的包浆。1984年,他登上春晚舞台,成了中国第一位春晚主持人;1994年,动物世界的旁白我的野生动物朋友让他成了“国民科普老师”;晚年他写书法、出诗集,又成了“最会写诗的主持人”。赵忠祥的人生,就像一本厚重的书,每一页都写着“才情”二字。

很多人忘不了动物世界里的那句“春天来了,万物复苏,大地一片生机勃勃”,但这画面感的背后,是他熬夜查资料、观察动物习性的认真。为了一个“蹼”字的发音,他能反复推研一上午;主持春晚时,他临场救场的智慧更成了经典——曾有个小演员忘词,他微笑着接上:“没关系,我们等你,就像等待春天的花开。”就是这样一个人,把“主持人”三个字做成了艺术,让每个字都带着温度和诗意。有人调侃他是“跨界专业户”,可谁能把每个跨界都做到极致?唯有他对内容的敬畏,对语言的痴迷。

三、为什么我们总在怀念他们?因为他们把“匠心”刻进了骨子里

如今的娱乐圈,不缺流量明星,不缺爆款综艺,可为什么我们总在怀念刘欢和赵忠祥?或许是因为在这个“速食时代”,他们太“慢”了。刘欢写一首歌,能磨上大半年,只为找到最契合旋律的情感表达;赵忠祥录一段旁白,能反反复复录几十遍,直到每个字的平仄、气息都恰到好处。他们从不在意“热搜”多不多,只关心作品“行不行”;他们从不刻意讨好观众,却用真诚和专业征服了一代又一代人。

说到底,刘欢和赵忠祥代表的,是一个时代的“匠人精神”——不为名利所动,只向内容深耕。他们的声音之所以能穿越时光,成为“国民记忆”,不是因为他们有多么华丽的外表,而是因为他们用作品告诉我们:真正的艺术,从来不怕时间的打磨。

如今的舞台上,我们依然能看到刘欢的身影,他偶尔开开演唱会,带带学生,依旧笑着说自己“就是个唱歌的”;赵忠祥先生虽已离我们远去,但他的声音依然通过动物世界陪伴着我们。或许,这就是最好的传承——有些人的声音,从来不会真正消失;有些人的精神,永远会在这个时代闪闪发光。

所以,当我们再听到刘欢的歌,再想起赵忠祥的旁白,除了怀念,是不是更应该思考:在流量至上的今天,我们还能不能再遇到这样“用内容说话”的艺术家?或者说,我们是否该给这样的“慢”一些掌声,给这样的“真”一些空间?