2008年8月8日,北京奥运会开幕式。当那个低沉又温暖的声音响起,“我和你,心连心,同住地球村”,坐在鸟巢里八万多人,电视机前全球四十多亿人,突然都安静了。

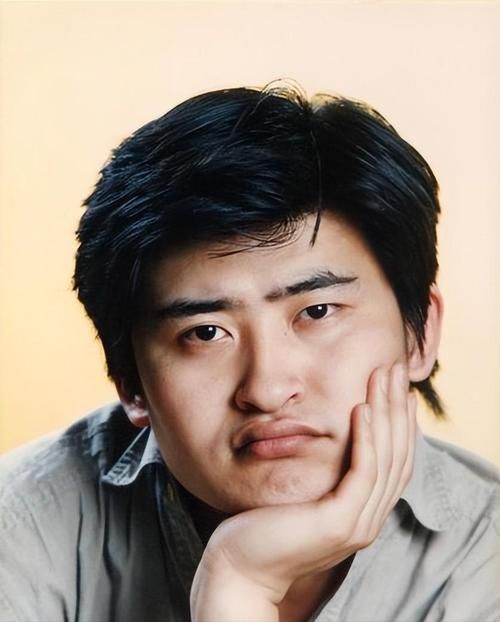

后来这首歌火了14年,有人说是“奥运会最成功的主题曲”,有人说是“一听就眼眶发热的经典”。但很少有人问过刘欢:唱这首歌的时候,你到底在想什么?

“接到电话时,我正在家里看电视剧”

刘欢第一次聊起我和你,总爱说这个细节。

2007年底,他接到导演张艺谋团队电话,说要为奥运会写主题曲。彼时刘欢刚做完甲状腺手术,还在恢复期,“声音条件不好,怕唱不了,但奥运会的事,哪能推?”

他以为会和往常写歌一样,先拿歌词,再谱曲,反复打磨。可拿到词作者栾凯写的初稿时,他却愣住了——“我和你,心连心,同住地球村”,就这几句,简单得像儿歌,“太简单了吧?这能撑起开幕式的分量?”

张艺谋却摇头:“你唱唱看,旋律往里填,感受感受。”

刘欢坐在钢琴前,试唱了几遍,突然停住了。“词不对,”他对团队说,“奥运会是世界的事,不能只说‘我们’,得把‘世界’放进去,但也不能太‘大’,太空了 people 没共鸣。”

于是有了后来的改变——“为梦想,千里行,相会在北京”,把“地球村”和“北京”连接起来,把“世界”拉到“个人”,把“宏大”变成了“可触”。

“最难的,是唱出‘人’的温度”

刘欢说过,自己唱过太多“大歌”:1990年北京亚运会的我爱你中国,2004年雅典奥运会的中国话,甚至好汉歌,都带着一股“劲儿”。但我和你,他想“收着唱”。

“奥运会是体育的盛会,但更是人的盛会。”在给团队的信里,他这么写,“不能有‘高高在上’的感觉,要像和朋友说话,像和邻居打招呼。”

为此,他和莎拉·布莱曼(Sarah Brightman)磨合了整整半年。两人第一次见面,刘欢就问:“你觉得这首歌该是什么颜色?”莎拉想了想说:“蓝色的,像深夜的海,安静,但有力量。”

于是有了后来的演唱设计:中文主歌部分,刘欢用略带沙哑的“中年人嗓音”,像讲故事一样慢慢念;副歌部分,莎拉空灵的女声飘进来,两人在“为梦想,千里行”处交汇,没有技巧的炫技,只有声音的“握手”。

“最怕唱‘假’了。”刘欢在采访里说,“奥运会那天,我在台上看到志愿者手里的火炬,看到观众席挥舞的五星红旗,突然鼻子就酸了——那一刻我才明白,‘我和你’不是我和莎拉,是我和所有观众,是中国和世界。”

“14年过去,这首歌还在唱什么?”

去年有媒体采访刘欢,问我和你现在听起来,会不会觉得“过时了”?

他笑了:“音乐怎么会过时?打动人心的东西,永远不过时。”

他说每年都有人来找他翻唱这首歌,有老人,有孩子,有外国人,“有个非洲歌手在视频里唱,说‘这唱的是我们所有人’,我听了特别感动。我们写的时候没想那么多,就想让听到的人觉得——‘啊,原来我们离这么近’。”

去年冬天,上海疫情最严重的时候,有个小区的志愿者在楼下用小喇叭放我和你,居民们打开窗户跟着唱。视频传到网上,刘欢看见了,转发时说:“这才是这首歌该有的样子——它不是 anthem(颂歌),是 conversation(对话)。”

我们真的听懂我和你了吗?

14年过去,再听这首歌,很多人还是会想起2008年的那个夏夜:鸟巢的烟花,刘欢微皱的眉头,莎拉裙摆上的星光。

但我们好像很少仔细想:“我和你”的“你”,是谁?是身边的陌生人,是千里之外的异乡客,还是曾经的对手,还是未来的朋友?

刘欢说,他一直没想给“你”下定义,“它的好就在于模糊——你觉得‘你’是谁,它就是谁。重要的是,当你唱‘我和你,心连心’的时候,心里真的有个人。”

现在问刘欢,如果再有一次机会,他还会唱这样的歌吗?

他顿了顿,笑了:“会啊。只要还能唱,只要还有人愿意听。”

毕竟,有些感受,从来不会过时。就像14年前那个夜晚,当我和你的旋律响起,我们突然都明白:原来最伟大的力量,不是呐喊,而是靠近;不是征服,是“和你”。