要说咱国内乐坛的“活教科书”,刘欢绝对算一个。别人评价唱歌,可能看技巧、看音域、看舞台表现,但刘欢聊唱功,总能戳到最根本的地方——就像老中医把脉,三言两语就道出“病灶”或“精髓”。

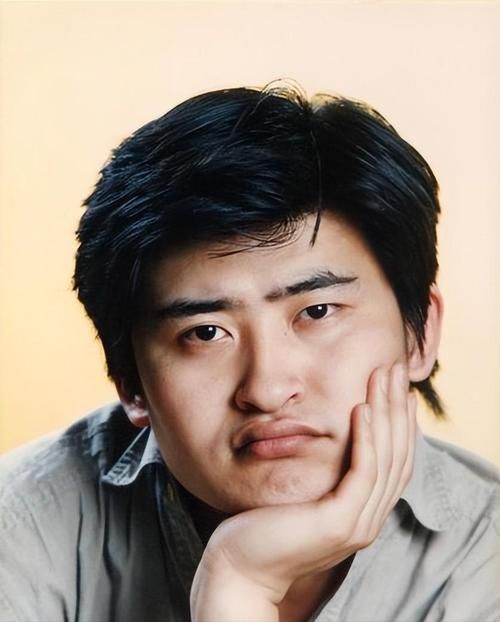

前阵子翻旧访谈,看到刘欢聊杨坤那段,突然就明白了为啥那么多人说“杨坤的歌越听越有味道”。刘欢没堆砌专业术语,就一句:“杨坤那嗓子,听着像在跟你‘掰扯’事儿,不是在‘秀’技巧。” 乍一听觉得朴素,细品才发现,这评价里藏着的,是对唱功最顶级的理解。

先问个问题:咱们听杨坤的歌,记住的是什么?是无所谓里那个带着点沙哑的“无所谓”,还是空城里缠绕在嗓子眼儿的“孤独”?很少有人第一时间夸他“高音多华丽”“转音多丝滑”,但就是这些“不那么完美”的嗓子,愣是唱进了几代人的心里。

刘欢这话,其实是在说杨坤最厉害的地方——他的“技术”永远藏在“情绪”后面。你看他唱歌,很少炫技,你甚至能听出他换气时的“笨拙”,可正是这种“不藏拙”,让每一句都像在掏心窝子。他唱牧马城市时,那句“这城市那么空,这回忆那么凶”,声音压得低低的,像在跟你压着声音讲一个不敢大声说的秘密,那种生活的疲惫感,比任何华丽的高音都更有冲击力。

这和现在很多“歌手”可不一样。有些歌手一开口就是“Whistle Register”,或者上来就飙十个八度,技术是厉害,可耳朵听了半天,记住的还是“技巧”,不是“歌”。刘欢早就点透过这个理儿:“唱歌不是为了显示你能多高多难,是为了让人听明白你想说什么。杨坤就是懂这个,他的嗓子就是他的‘话筒’,替他把想说的话,一句一句递到你心里。”

可能有人会说:“杨坤音色那么‘特别’,是不是因为‘技术不够’才发展的‘特色’?” 这话就偏了。你要是看过杨坤早期的现场,就知道他嗓子“稳”得很。不信你去搜搜2002年他唱无所谓的Live,副歌部分的真假转换、气息支撑,比现在很多“流量歌手”扎实多了。

但人家杨坤聪明啊,他知道自己的“标签”是啥——音色是老天爷给的,沙哑、有磁性,像被砂纸磨过的木头,粗糙但有质感。索性不硬碰硬去比谁音域宽、谁高音亮,反而把这“特色”玩到极致。他唱那一天,用气声把“那一天”三个字唱得像叹息,你听的是技巧吗?不,是你心里也藏着的某段回不去的过去。

刘欢作为过来人,最清楚这种“取舍”有多难。太多歌手一开始都想着“我要证明我技术好”,结果技巧越堆,歌越没魂。但杨坤从一开始就明白:歌是为情绪服务的,技术是工具,不是目的。刘欢那句“在掰扯事儿”,说的就是这股子“劲儿”——他不跟你炫肌肉,就跟你唠生活里的喜怒哀乐,唠得你心里发酸,发暖,这才是真本事。

其实刘欢和杨坤,在乐坛早就算“殊途同归”的老炮儿了。刘欢是学院派的标杆,唱弯弯的月亮能把民谣唱出史诗感,唱好汉歌又能把通俗唱得荡气回肠,但他从不说“只有学院派才叫正统”;杨坤是从酒吧一步步唱出来的,没那么多“科班光环”,可他的歌能在大街小巷传唱,靠的就是“老百姓能听懂、能共鸣”。

前阵子两人同台,刘欢笑着说:“杨坤这嗓子,现在越来越像‘老酒’了,放得越久,越有味儿。” 你看,懂行的人夸人,从不看“标签”,只看“价值”——你的歌能不能经得起时间听,能不能在十年、二十年后,还有人单曲循环。

所以回到开头的问题:谁说杨坤唱功“只是有特色”?他的特色,是对情绪的精准拿捏;他的唱功,是让技术为情感服务的能力。刘欢那句评价,与其说是在夸杨坤,不如说是在提醒所有歌手:唱歌的终极意义,从来不是征服耳朵,而是走进心里。

下次再听杨坤的歌,别急着说“他高音上不去”或者“他音音色太普通”,你不妨闭着眼听听——那沙哑的声音里,藏着你我多少说不出口的过往,藏着生活最真实的重量。这,大概就是唱功最动人的样子吧。