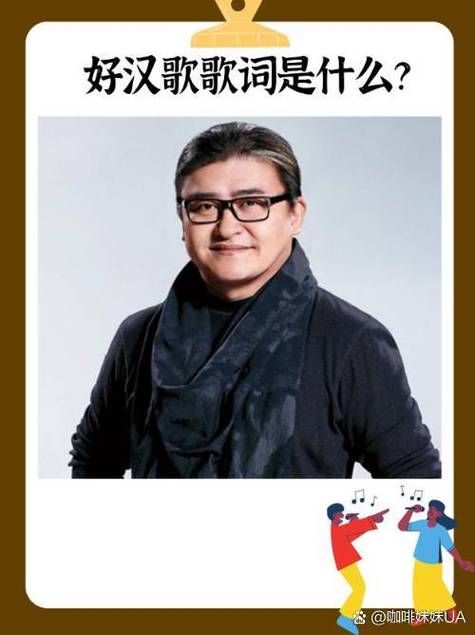

提到刘欢,你的第一反应是不是好汉歌里“大河向东流”的磅礴?或是千万次的问里撕心裂肺的深情?但你有没有翻过他那张略显陈旧的水浒传原声带,在该出手时就出手这页简谱前驻足过?别急着说“不就是首插曲简谱”,你仔细品——那几行手写的音符里,藏着老音乐人“用白纸黑谱讲故事”的真功夫,连现在的AI谱曲软件都模仿不来。

30年前,这首“打油歌”差点成了水浒传的“弃子”

1998年水浒传拍到“武松醉打蒋门神”那段,导演杨林急得直冒汗:“武松的性格得有股‘该出手时就出手’的劲儿,可咱要大气,不能太通俗。”副导演突然扒拉着老歌本翻出句台词:“要不试试把这句词儿写成歌?”找谁来写?全剧组的人异口同声:“刘欢啊!”

可刘欢接活儿时犯难了:这句“该出手时就出手”太直白,像市井酒馆里的吆喝,怎么写出“好汉”的豪气又不落俗套?他抱着剧本翻来覆去熬了三个通宵,烟灰缸堆满了烟头——直到那天凌晨,他在琴键上随手弹了个“sol-la-sol-mi”的小调,突然拍大腿:“有了!用最简单的大调骨架,加点切分音的‘棱角’,就像好汉攥紧的拳头,刚中带柔!”

后来你听成品,是不是觉得前奏一起就跟着想打拍子?那其实是刘欢在简谱上标了个“小快板,速度?=120”,偷偷加了“前八后十六”的节奏型,听起来就像“啪嗒啪嗒”的马蹄声,把武松走路带风的感觉全装进去了。

简谱上的“小注脚”,藏着老音乐人的“私心”

你拿到这首简谱,可能会发现右下角有几行歪歪扭扭的小字:“此处气口别太短,要像喝酒前‘哈’一口气,缓出豪气”——这是刘欢当年录给年轻编曲师的备注。作为中央音乐学院的声乐系教授,他总说“简谱不是冰冷的符号,是带着呼吸的乐谱”。

比如副歌“出手!出手!出手!”三连音,他没标强记号,而是画了三个渐弱的箭头:“不能吼,要像拳头打出去,拳头到头了,力还得往前送,这样才不死板。”后来录音时,他自己唱到这三句,果然把气息从丹田推上去,声音像裹着风,带着“该出手时”的决绝,又暗含“就出手”的痛快。

最绝的是结尾的“收束”,他标了个“渐慢后突弱”,像极了武侠小说里高手收招时“刀入鞘”的利落。很多翻唱歌手唱结尾总拖沓,其实是因为没看懂简谱上那个小小的“<”记号——那是刘欢从京剧“拖腔”里偷师过来的“留白”,该收的时候比唱的时候更见功力。

为什么说这首简谱是“学音乐的活教材”?

现在年轻人学编曲,总爱用和弦软件“一键生成”,但刘欢这首简谱里,连和弦走向都藏着“小心思”。比如主歌“路见不平一声吼”那句,他没用常见的“C-G-Am-F”,而是用了“C-Dm-G7-C”,加了个小二级和弦Dm,让“一声吼”听起来不是单纯的愤怒,带着点“路见不平的侠义”,像老画师在墨里加了点朱砂,越品越有层次。

更绝的是他对手写简谱的坚持。90年代末电脑编曲已经兴起,他却用钢笔在谱纸上画音符,连谱号都是手绘的:“机器打的谱太规整,音乐的‘脾气’就没了。”你看简谱上“该出手时就出手”那几个“出”字,音符上下的弧线是他特意画的“滑音”标记,就像唱戏时的“韵味儿”,谱子上不写,光靠口传心授,现在的AI可学不来这个“意会”的功夫。

现在回头看,刘欢到底在“出手”什么?

去年刘欢在音乐综艺里教年轻歌手唱歌,有人问他:“您写了这么多经典,最看重什么?”他指着墙上该出手时就出手的简谱说:“最怕音乐没了‘人味儿’。”是啊,这首30年前的插曲,不是靠华丽的编曲,也不是靠炫技的高音,就是靠简谱上每一处呼吸标记、每一个小节里的节奏细节,让“好汉精神”透过音响钻进听众心里。

下次你再听该出手时就出手,不妨翻翻它的简谱——那几行泛黄的纸,哪是普通乐谱?分明是老音乐人用一辈子的功力,在教我们:真正的“出手”,不是惊天动地,是把心里的故事,一笔一画写进音乐里。