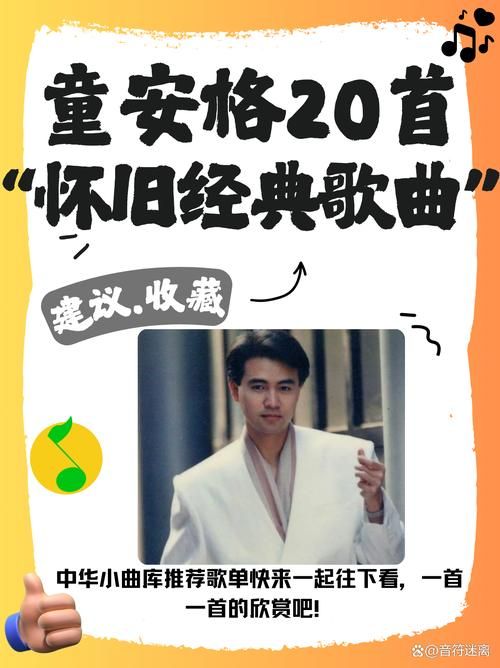

要说华语乐坛的“传奇”,童安格绝对绕不开。上世纪80年代末到90年代,这位顶着“白马王子”头衔的歌手,一首其实你不懂我的心火遍大江南北,连出租车里的司机师傅都能跟着哼两句。但你知道吗?就连以“铁肺”“唱将”著称的刘欢,私下里提起童安格时,都忍不住叹一句:“这小子,音乐里的东西,不简单。”

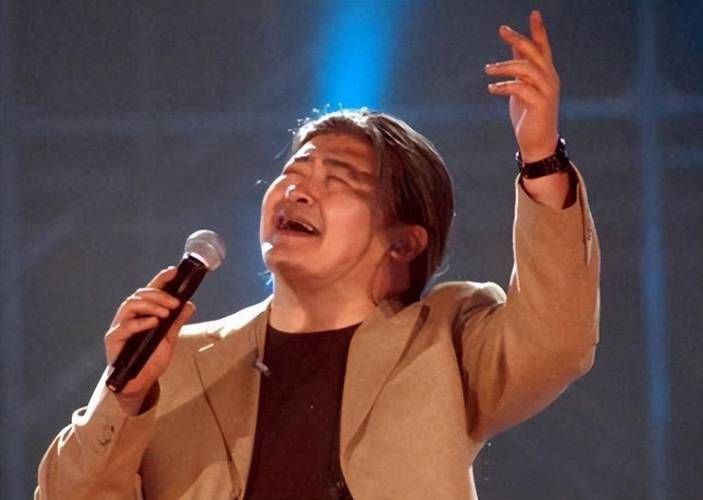

刘欢和童安格,简直是华语乐坛的“两极”:一个像山,气势磅礴,用好汉歌弯弯的月亮唱尽人间百态,嗓音里全是岁月的厚度;一个像水,温润细腻,用耶利亚女郎忘不了你的眼勾勒出一幅幅画面,旋律里藏着青春的悸动。风格南辕北辙,偏偏刘欢对童安格的音乐,始终带着一份“同行才懂”的欣赏。

有次在一个音乐人的聚会上,有人问刘欢:“你觉得现在的流行歌,还像你们那时候有‘魂’吗?”刘欢喝了口茶,没直接回答,反而说起童安格:“你知道吗?当年听不是我不小心,我一开始觉得‘这歌咋这么轻?’结果后来自己琢磨编曲,才发现人家轻得有道理——钢琴起头的简单重复,像不像两个人吵架后的冷静?副歌突然鼓点进来,又像憋不住的道歉?”他顿了顿,笑了:“童安格的东西,表面是情歌,内里全是‘设计’,而且是那种不戳破的‘设计’,你听着舒服,不知不觉就被带进去了,这才是高手。”

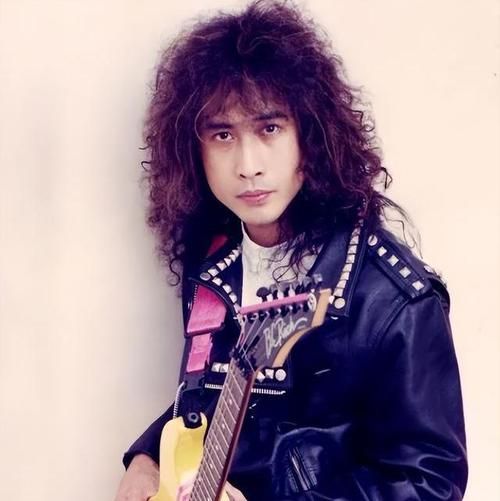

这话可不是随便说说。童安格的音乐,在当时就堪称“精雕细琢”。别人写歌可能追求“朗朗上口”,他却偏爱“层层递进”。比如花瓣雨,前奏的吉他像雨丝一样慢慢飘下来,主歌部分他用略带沙哑的嗓子轻轻吟唱,像在耳边说话,到了副歌突然开阔,弦乐进来,整个人就像被这场“雨”淋了个透彻——这种“收”与“放”的平衡,别说普通听众,就连专业编曲师都得佩服。刘欢作为音乐教授,肯定一眼就看穿了门道:“他能把流行和艺术掰开揉碎了再合起来,让你觉得‘这歌既好听,又有东西可挖’。”

更绝的是童安格的“跨界视野”。那个年代港台风盛行,很多歌手要么照搬粤语歌的旋律,要么堆砌华丽辞藻,童安格却另辟蹊径:把古典音乐的编曲逻辑放进流行歌,在我曾用心的爱着你里用了弦乐四重重的编排,让失恋的苦楚变得像一杯需要慢慢品的酒;又把拉丁节奏的轻快感揉进甜蒙蒙里,连刘欢都调侃:“听这歌脚底板直痒痒,恨不得立马去跳个恰恰。”这种“不给自己设限”的创造力,连见多识广的刘欢都忍不住点头:“他脑子里装的音乐种类,比我们想象的多得多。”

有人说“同行是冤家”,但在刘欢和童安格这里,更像是“英雄惜英雄”。刘欢曾在采访里提到:“我们那代人做音乐,总想着‘要表达点什么’,童安格厉害就厉害在他既能把你心里没说出口的话唱出来,又能让每个人都觉得‘这歌是在说我’。”比如明天你是否依然爱我,词曲简单到像个口语化的问句,但为什么几十年过去了,婚礼、KTV里还是会有这首歌?就因为它藏着每个人对感情的患得患失——那种小心翼翼的期待,和怕对方不爱了的胆怯,童安格用一句温柔的“明天你是否依然爱我,依然爱我?”问进了每个人心里。

现在的听众再听童安格,可能会觉得“这歌旋律太慢”“歌词太含蓄”。但刘欢说得对:“真正的音乐,就像老茶,初尝可能觉得淡,回味起来全是滋味。”童安格的“不简单”,从来不是靠流量、靠营销,而是把每首歌当成艺术品来打磨:前奏几秒进、鼓点怎么踩、和声加几层,连换气的地方都藏着情绪的起伏。这种对音乐的“较真”,连刘欢这样的“实力派”都得服气——毕竟不是所有人,都能把“流行”唱成“经典”,把“情歌”写出人生。

所以啊,下次再听到童安格的歌,不妨静下心来听听:前奏的吉他是不是像雨滴?副歌的鼓点是不是像心跳?刘欢当年那句“不简单”,说的哪里是旋律,分明是对一个时代“用心做音乐”的致敬。毕竟,在这个速食音乐当道的年代,还能有多少人,愿意为一首歌花上几个月琢磨编曲呢?