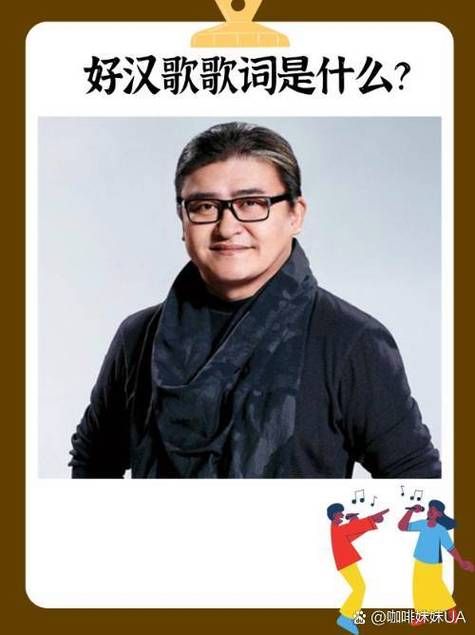

说起刘欢,很多人第一反应是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是春晚舞台上稳如泰山的醇厚嗓门。可鲜为人知的是,这位歌坛常青树在教育女儿这件事上,曾踩过不少“雷区”。前几年在一档访谈里,他直言不讳:“我太信奉‘快乐教学’了,结果把女儿的音乐路给耽误了。”这话一出,瞬间把“快乐教育”这个老话题又推到了风口浪尖——咱们到底该不该让孩子“在快乐中学习”?刘欢的反思,或许藏着不少家庭的答案。

从“音乐天才”到“补课焦虑”:刘欢的“快乐教学”翻车记

刘欢的女儿刘一丝,从小就展现出了音乐天赋。3岁能辨音,5岁会写简单旋律,周围人都说“这孩子是块好料”。作为父亲,刘欢自然骄傲,但他对“天赋教育”有自己的理解:“不能逼孩子,得让她喜欢,快乐最重要。”

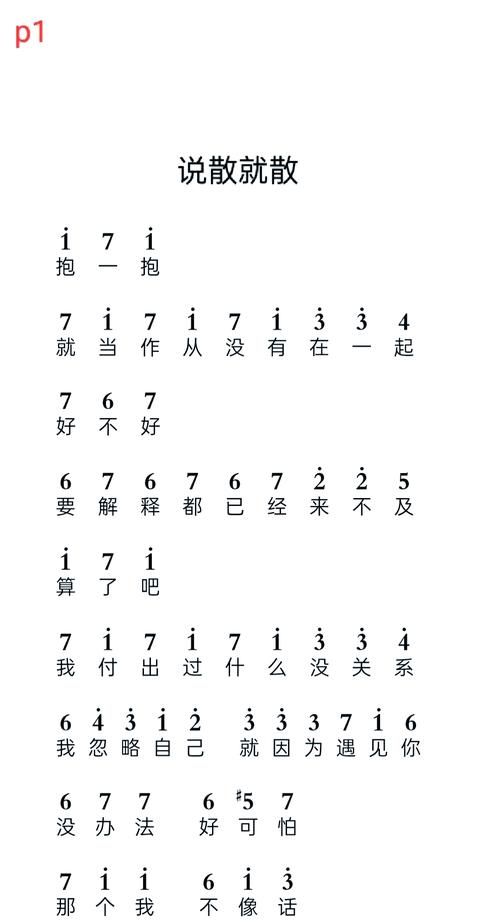

于是,女儿学琴时,他从不强调练琴时长,觉得“今天不想弹就歇歇”;学乐理时,他觉得“太枯燥了,不如多听点喜欢的歌”;就连考级,他也觉得“没必要,孩子开心就好”。结果呢?到了十几岁,当身边学琴的孩子能流畅弹奏肖邦练习曲时,刘一则连基础的乐理都不扎实,弹琴总错音,自己也越来越没信心。

“有一次她偷偷跟我说,爸爸,我现在看到琴谱就害怕,觉得自己好差。”刘欢在访谈里红了眼眶,“我当时才明白,所谓的‘快乐’,不是没有要求、没有付出,而是在克服困难后获得的成就感。我把‘快乐’理解成了‘放任’,反而让她失去了感受音乐美的机会。”后来,他不得不花大价钱请老师给女儿“补课”,从最基础的指法、乐理重新学起,看着孩子从抗拒到慢慢找回状态,他才真正体会到:“教育里从来没有‘躺赢’的快乐,真正的快乐,是脚踏实地走出来的。”

“快乐”≠“放任”:当“快乐教学”变成“快乐陷阱”

刘欢的反思,其实戳中了很多家长的痛点。这些年,“快乐教育”被捧上了神坛,仿佛只要让孩子“快乐”,就能轻松成才。可现实呢?多少孩子打着“快乐学习”的幌子,上课走神、作业敷衍,到了高年级才发现“欠的债迟早要还”?

儿童心理发展专家李玫瑾教授曾说:“教育的本质,是引导孩子学会坚持和自律,而不是满足于眼前的快乐。”比如学琴、学画画、学外语,这些技能的培养从来都不是轻松的。练琴需要日复一日的重复,背单词需要枯燥的积累,这些过程里“不快乐”是常态,但如果家长一味强调“快乐至上”,孩子很容易在遇到困难时退缩。

就像刘欢一开始的误区:他把“快乐”等同于“没有压力”,却忘了“跳一跳够得着”的目标感,才是孩子持续成长的动力。当孩子付出努力后,哪怕只是弹会了一小节曲子、背会了10个单词,那种发自内心的成就感,才是比“即时快乐”更持久的滋养。

星爸星妈的“教育经”:没有完美的教育,只有“适合”的 balance

其实,不止刘欢,很多明星家长都曾在“快乐”和“严格”之间反复横跳。孙俪曾在社交平台分享,等等小花学钢琴时,因为练琴哭过无数次,但她坚持“该严格时就严格”:“现在她们会感谢当时没放弃的自己。”而像田亮女儿森碟,从小就兼顾网球训练和学习,虽然累,但她总说“打完球赢下来的感觉,比看电视开心多了”。

这些案例其实都在说明一个真相:教育从来没有“一刀切”的标准。有的孩子需要“推一把”,有的孩子需要“多鼓励”,但前提是,家长不能把“快乐教学”当成“偷懒”的借口。真正的“快乐教育”,是在尊重孩子天性的基础上,引导他们面对挑战、承担责任,在克服困难的过程中找到内在的驱动力。

就像刘欢后来对女儿说的:“爸爸以前没让你吃学习的苦,现在你要自己补回来,但别怕,爸爸陪你。”这种“既不放任也不苛求”的态度,或许才是教育的最佳姿态——让孩子知道,成长从来不是一帆风顺的,但只要坚持,就能在终点收获真正的快乐。

写在最后:教育的终极目标,是让孩子成为“能感受快乐”的人

刘欢的故事,与其说是“快乐教学”的失败,不如说是“如何理解快乐”的启蒙。我们总说要给孩子一个快乐的童年,但真正的快乐,不是“无拘无束的自由”,而是“有能力掌控自己人生”的底气;不是“即时满足的愉悦”,而是“通过努力实现目标”的幸福感。

教育这条路,没有捷径可走。家长能做的,是在“严格”和“宽容”之间找到平衡,在“放手”和“引导”之间把握好度。就像刘欢最终明白的:“不是快乐教学错了,是我以前的方法错了。真正的快乐,是让孩子学会在付出中成长,在坚持中收获。”

或许,这才是每个家长该给孩子最珍贵的礼物——不是帮他铺平所有道路,而是让他有勇气面对路上的荆棘,然后在克服荆棘后,笑着对自己说:“看,我做到了。”