话说前阵子音乐节后台,有媒体拍到刘欢老师跟华晨宇同框,俩人聊起音乐时,刘欢突然指着台上的表演区域说:"你看现在的年轻人,技术练得比我们那会儿快得多,编曲也敢往深里整,但技术越强,越要让音乐有呼吸——这点,华晨宇最近有悟性。"

这话一出,评论区直接炸了:刘欢这是在夸华晨宇?还是在点醒他?毕竟在大众印象里,刘欢是"学院派"的活字典,开口闭口都是"和声走向""音乐层次";而华晨宇呢,有人喊他"音乐鬼才",也有人说他"炫技过头"——这俩人,怎么看都不是一个赛道上的,怎么突然就联系到一块儿了?

刘欢的"评价",从来不是随便说说的

你要说刘欢不爱点评后辈,那倒也不对。参加歌手时,他点评结石姐的音色说"她是老天赏饭,但更厉害的是她对音乐的控制";给杨坤提意见,直白说"你嗓子是工具,别被工具困住"。可点评归点评,像这样明确点出名字,还用"有悟性"三个字,确实少见。

为啥?因为刘欢的评价标准,从来藏着两个字:"真实"。他自己就说过:"音乐这东西,技术是船,情感是帆。船再漂亮,没帆也漂不动。"你看他年轻时唱弯弯的月亮,没那么多花哨转音,可那嗓子里头的故事劲儿,能让人跟着鼻子发酸;后来写从头再来,旋律简单得像白开水,可那种"从头再来"的倔强,多少人听了眼眶湿?

所以在刘欢这儿,"技术"从来不是目的,而是手段。他当年在中央音乐学院学古典,后来玩流行,又接触世界音乐,练的是"让技术为情感服务"的本事——就像他常说的:"好的演唱,是让观众忘了你在'唱',只记得你在'说'。"

华晨宇的"复杂"与"简单",差的是那口"气"

那华晨宇的问题,到底出在哪儿?或者说,刘欢说的"让音乐有呼吸",到底指的是什么?

想想他早年的作品,齐天里那段标志性的吟唱,编曲里塞进了摇滚、中国风、电子,听起来确实"复杂";好想爱这个世界啊旋律简单,可他唱到副歌时那种撕扯感,又让不少人觉得"有点吵"。久而久之,标签就贴上来了:"炫技""用力过猛""听不懂"。

但你细品他近两年的作品,比如小镇里的诗,前奏一出来是简单的吉他分解,像小时候在村口听老人讲故事,慢慢悠悠的;他唱"小镇的邮筒,装满了没寄出的梦",声音压得很低,像怕惊扰了梦里的光。再比如飞行日记,编曲里有工业感的电子音,可主歌部分他却用近乎耳语的语气唱,突然拔高时又带着点孩子的天真——你说他技术复杂吗?复杂,可复杂背后,是藏着"简单"的:那是对生活细节的捕捉,是对普通人情绪的共情。

这不就是刘欢说的"让音乐有呼吸"吗?就像画画,技法再好,满纸都是浓墨重彩,也留不住人的眼睛;只有懂得留白,让空处生情,画才有味道。音乐也是一样,飙高音、炫转音是本事,可什么时候该收着唱,什么时候该让旋律自己"说话",这才是真功夫。

两代音乐人的"隔空对话",我们到底该听什么?

其实刘欢和华晨宇,从来不该是对立的两面。刘欢那一代音乐人,经历过华语乐坛的"黄金时代",他们懂传统,懂技术,更懂"音乐要走进人心";华晨宇这一代,成长于互联网时代,他们敢打破规则,敢玩实验,手上有的是新工具。

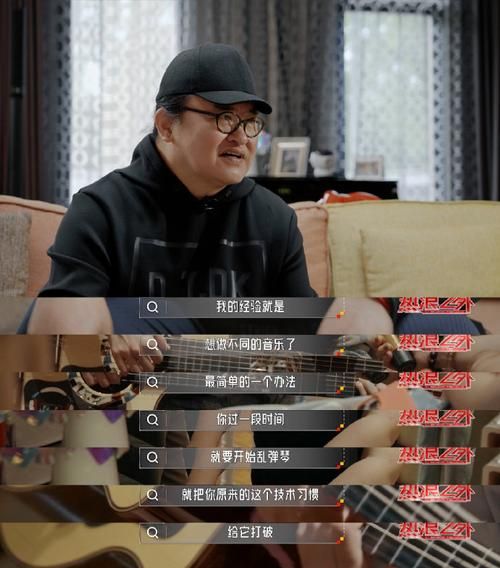

问题是,有了工具,怎么用?就像刘欢那次在后台跟华晨宇聊的:"你现在有把复杂编曲唱简单的能力,下一步,是不是该想想怎么让简单的旋律,更戳人?"

这话里头,哪是指责?分明是期待啊。你看华语乐坛这二十年,从CD时代到短视频时代,听众的耳朵越来越"刁"——他们能分辨出真假音色,也能轻易听出音乐里的套路。他们不是不要技术,他们要的是"有技术的温度";不是不要创新,是要"有根源的创新"。

就像华晨宇在歌手上唱我的时候,有人说他"疯魔",可你能听到他唱"我就是我,是颜色不一样的烟火"时,那种从骨子里透出来的"不被定义"的劲儿。这种劲儿,不就是刘欢说的"音乐的呼吸"吗?是技术支撑下的情感爆发,是复杂结构里的真实表达。

说到底,好音乐的标准,从来没变过

所以回到开头的问题:刘欢评价华晨宇,我们到底在期待什么?

或许是在期待,像刘欢这样的"老法师"能多说说真心话——别怕得罪人,音乐需要真刀真枪的碰撞;也是在期待,像华晨宇这样的"新生代"能多听听前辈的经验——别沉迷于技术的狂欢,音乐的本质永远是"人"。

说到底,好音乐的标准,从来就没变过:能让人听进心里,能让时代记住。就像刘欢的千万次的问,二十多年了,每次响起还是让人心头一颤;就像华晨宇的烟火里的尘埃,多少人在深夜里循环,因为它唱出了那种"我很好,只是有点累"的共鸣。

技术会迭代,潮流会更迭,但音乐里的"呼吸"——那种对生活的热爱,对情感的诚实,对人性温暖的捕捉——永远是最动人的旋律。

所以下次再听华晨宇的歌,不妨试试别盯着那些复杂的编曲,听听他声音里藏的"气";再听到刘欢的评价,也别急着站队,想想他说的"呼吸",到底是不是每个音乐人都该补的课?

毕竟,咱们这些听歌的人,想要的从来不是"完美的技术",而是"有共鸣的音乐"啊。