说起来,大家对刘欢的印象,大概总离不开“音乐界泰斗”“歌坛常青树”这些头衔。但你有没有发现,不管是我是歌手当导师,还是平时公开聊音乐,他点评女歌手时,很少会盯着“音域多宽”“高音多亮”这些表面指标。倒是有几次,我印象深刻——有次采访被问到“什么样的女歌手让你觉得特别有魅力”,他想都没就说“能让我忘了她在‘唱歌’,只觉得她在‘说事儿’的”。

这话听着是不是有点反常识?毕竟现在大家聊歌手,总爱比谁的高音更“顶”,谁的声音更有“穿透力”。但刘欢偏不,他好像总能穿透技巧的壳,看到歌手心里装着什么。今天就借着他这些年的评价,聊聊在他眼里,真正能打动人的女歌手,到底长什么样。

刘欢说:“唱歌不是比谁嗓门大,是比谁的故事能钻进你耳朵里”

有次看中国好声音回放,有个年轻女歌手改编了一首民谣,技巧算不上顶尖,但唱到副歌时突然红了眼眶。镜头切到刘欢,他托着下巴听完了,转身时手里还拿着半瓶水,慢悠悠地说:“技巧是骨架,但真正能让人记住的,是歌里的血肉。你看她唱‘家乡的桥塌了’,我没听到多少炫技,但我好像看见桥塌时她踩在泥里的脚。”

这让我想起他多年前提过姚贝娜。当年姚贝娜唱也许明天,很多人都在夸她高音“能戳破天花板”,刘欢却在节目里说:“她最厉害的不是音高,是‘克制’。你知道唱到‘如果末日不遥远’时,她收着嗓子那种撕裂感吗?就像你自己心里攥着块石头,根本不用喊出来,你跟着她就喘不过气。”

后来我才明白,刘欢说的“不在意嗓门大”,不是否定技巧,而是觉得技巧该为情感服务。就像他总说“李宗盛的歌你不会觉得技巧多难,但就是觉得‘啊,这说的就是我’”,好的女歌手,声音得是“通道”,让观众顺着这通道走进歌里的故事,而不是堵在通道口光听“哇塞,她声音好大”。

“模仿谁都没用,你得让你声音里有别人抢不走的东西”

刘欢在音乐圈待了40年,合作过无数歌手,但他最常跟年轻女歌手说的一句话是:“别学谁,唱你自己。”

有次采访,记者问他对现在“翻唱潮”的看法,他笑了:“翻唱不是不行,但多少人翻唱是为了复制别人的成功?你听那些爆款翻唱,技巧很到位,但就是缺了点‘自己的味儿’。”他说自己当年听王菲,就觉得特别——“别人唱歌是‘用力’,她是‘用气’,飘得像风里的蒲公英,你学不来,因为那是她的性格。”

他还提过田震,当年田震的执着红遍大江南北,有人问她“是不是刻意压着嗓子唱”,田震说“没想那么多,就觉得那样唱才像我自己”。刘欢知道后说:“你看,这就是聪明的歌手。技巧可以学,但‘让自己舒服的声音’学不来——那是你从小到大听过的歌、走过的路、爱过的人,揉在嗓子里的印记。”

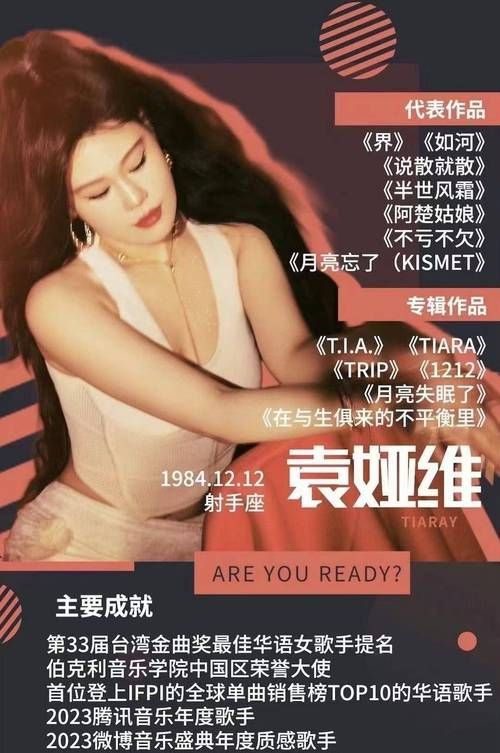

所以你看,刘欢欣赏的女歌手,很少是“模板化”的。无论是谭维维唱华阴老腔一声喊里的粗犷,还是萨顶顶用梵语唱歌时的神秘,她们的共同点就是:声音里带着“不可替代”的标签——不是谁想模仿就能模仿得来的。

“最打动我的,永远是那种‘唱着唱着,她就忘了摄像头’的真诚”

前阵子重温歌手第三季,刘欢当总决赛导师时,给一位女歌手写评语,其中有句话我记到现在:“她站在台上,不是‘歌手’,不是‘选手’,就是一个想把自己心里的话唱给你听的人。”

他说这话的时候,我想起了韩红。有次韩红唱天亮了,唱到“我看到爸爸妈妈就这么走远”时,突然停下来抹眼泪,台下观众跟着一片抽泣。刘欢后来在后台跟她说:“你那天走调了,但没人觉得可惜,因为大家都跟着你哭了。”

还有一次,他聊到已故的歌唱家德德玛,说“她唱美丽的草原我的家,从第一个字开始,你就知道她心里装着草原的风、羊群的铃铛,甚至蒙古包里的奶茶香。她不是在‘演唱’,是在‘倾诉’。”

你看,刘欢好像总能捕捉到那种“不在状态”的反感——什么时候歌手是在“表演唱歌”,什么时候是在“用唱歌表达自己”。他不喜欢千篇一律的“微笑表情管理”,也不爱听“刻意飙高音的炫技”,他爱的,是歌手唱到动情时微微颤抖的手,是唱完鞠躬时眼里的光,是那种“我把我最珍贵的东西给你,你接住没”的坦诚。

其实刘欢的评价,藏着所有好歌手的“标准答案”

这些年看刘欢点评,忽然发现他从不说“你应该这样唱”,而是“你可以试试这样想”。他不是在教技巧,而是在引导歌手找到自己心里最真实的声音。

这让我想起他常挂在嘴边的一句话:“音乐是心与心的桥梁,不是技巧的秀场。”不管是男歌手还是女歌手,能在歌坛立住脚的,从来不是靠“高音有多强”“模仿有多像”,而是靠你能不能用自己的声音,把观众的心轻轻碰一下。

所以你看,刘欢看女歌手,哪在乎“嗓门大不大”啊?他在乎的,从来都是声音背后的“人”:你是不是真的爱唱歌?你的声音里有没有你的故事?你能不能让别人听你的歌时,暂时忘掉外面的吵吵闹闹,只觉得“啊,这歌里说的,好像就是我”。

或许,这才是所有歌手最该修炼的“内功”——不是追着市场跑,不是模仿别人闪,而是停下来听听自己心里的声音,然后把它唱出来。毕竟,能钻进耳朵的歌容易,能钻进心里的歌,太难了。