你有多久没在热搜上见过刘欢了?

不卖热搜,不炒绯闻,连真人秀都少有露面,这位头发花白、体型微胖的“音乐教父”,就像个突然隐退的侠客,在流量翻涌的娱乐圈里,活成了“不合时宜”的透明人。

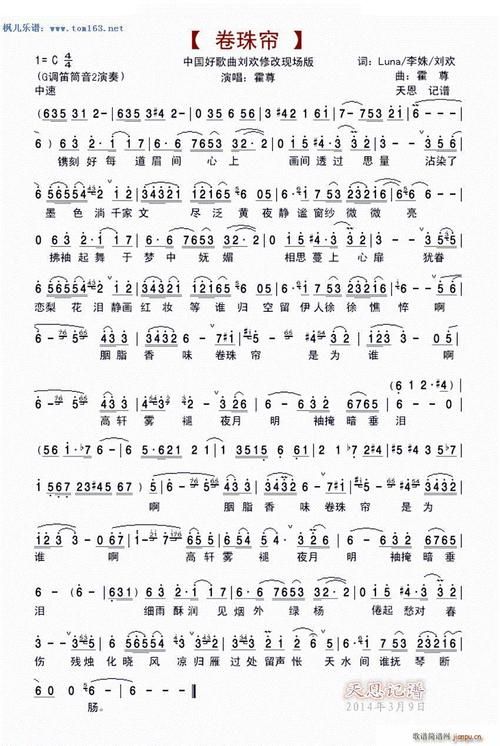

但只要弯弯的月亮前奏一起,咖啡店里的老板会不自觉跟着哼,出租车司机把音量调大,连蹦迪的年轻人都会瞬间安静——原来有些声音,早就刻在一代人的DNA里。

为什么是刘欢?为什么无论过去多少年,我们提起“华语乐坛”,绕不开这个连证件照都写着“认真”两个字的男人?

一、他唱的“好汉”,是刻进中国人骨子里的气概

1998年,央视水浒传剧组找来刘欢唱好汉歌。没人想到,这个连谱都没仔细看(导演让“先唱感觉”)的男人,随手哼出的几句“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,会成为国民级的BGM。

当时录音棚里,导演杨洁皱着眉说“太野了”,刘欢却拍着桌子:“好汉就得有烟火气,不能端着!”后来这首歌火遍大江南北,连村口卖菜的大妈都会甩着嗓子喊“嘿,嘿,哟呵”,成了真正意义上的“国民神曲”。

但很少有人知道,刘欢为了唱出“好汉”的粗粝感,特意去山东农村住了两周,跟老乡一起蹲在炕头啃煎饼,听他们吼号子。他说:“音乐不是技巧堆出来的,是带着汗味和土味的东西。”

后来唱亚洲雄风,他用美声混搭流行,把“我们亚洲,山是高昂的头”唱出了席卷亚洲的气势;唱从头再来”,他沙哑着嗓子喊“心若在,梦就在”,下岗工人听了红了眼眶——他总知道,中国人需要什么样的“精神食粮”。

二、他手里的“麦克风”,是丈量音乐标准的尺子

如果刘欢只想当个“歌手”,他早就该被流量淹没了。但他偏要当个“较真”的音乐老师,把“专业”二字刻进骨子里。

2012年,他站上中国好声音的导师席,其他导师忙着抢学员、制造话题,他却拿着谱子逐句分析:“这个音准高了0.5度,换气的地方不对”。

有个选秀学员炫技般飙了段高音,他直接摇头:“技巧像糖纸,裹的是烂棉花。你心里有歌吗?”这话把人整懵了,却让无数观众第一次明白:音乐不是“飙高音”的游戏。

更“较真”的是他对自己的要求。拍弯弯的月亮MV时,为了一个“月光洒在水面”的镜头,他在野外等了三天,半夜冻得发烧,却坚持反复唱,直到导演喊“卡了”。后来这首歌拿了两岸三地金曲奖,他却说“其实可以更好”——这种“永远不满意”的劲儿,让同行都佩服得咬牙。

有人说他“太严肃”,可看看现在的乐坛:修音软件把歌手调得像个机器人,速成歌谣三个月就无人问津,卖人设比唱功还重要……刘欢的“严肃”,不就是当年我们对音乐最朴素的期待吗?

三、他藏起来的“光环”,比任何热搜都耀眼

很少有人能想到,刘欢其实有“顶级学霸”的人设。他是北京外语大学英语专业的高材生,后来又考上中央音乐学院,硕士论文研究的是十二音作曲技法在流行音乐中的运用。

但他从不把这挂在嘴边。有次采访,主持人问“您觉得自己最大的优点是什么”,他笑了笑:“能分清‘唱歌’和‘作秀’。”

在娱乐圈,他是最“不谙世事”的人。别的歌星忙着代言、上综艺、炒CP,他却一头扎进录音棚,一年到头只出几首歌;别人说他“过时”,他照样穿夹克、牛仔裤,背着双肩包去菜市场,对着商贩的吆喝声记旋律。

最让人动容的是他的“固执”。查出糖尿病后,医生让他戒糖,他立马把家里所有甜东西扔了,从此吃饭只啃青菜和白水煮鸡胸,却照样在舞台上唱得全身是汗。粉丝劝他“注意身体”,他回:“我唱一首歌,可能就有人因为这首歌撑过一天——这比啥都强。”

原来真正的“顶级流量”,从不是热搜上的千万转发,是你消失在聚光灯下,却依然有人记得:那个男人用一辈子告诉我们,真正的东西,从来不怕时间。

四、我们为什么必须记住刘欢?

现在的年轻人刷着短视频,听着“抖音神曲”,可能会问:“刘欢是谁?他唱过什么好听的?”

但你有没有发现:当你感到迷茫时,会不自觉想起从头再来的“心若在,梦就在”;当你在异乡漂泊,听到弯弯的月亮的“今天的城市已变了模样”,会突然鼻子一酸;当我们谈论“中国音乐”时,绕不开他奠定美声与流行结合的标杆——

刘欢不是“过气的歌手”,他是华语乐坛的“压舱石”。他用30年证明:真正的艺术,不需要靠炒作保鲜,靠的是对音乐的敬畏、对观众的真诚,以及对“做自己”的坚持。

你看,流量来了又走,有人爆红又塌房,但那些真正的好作品,那些像刘欢一样“笨拙”地守着初心的人,会一直活在我们心里。

下次当你听到好汉歌的旋律,跟着吼“大河向东流”时,不妨想起这个男人——

他从未刻意“让我们记住”,但我们,永远忘不了。