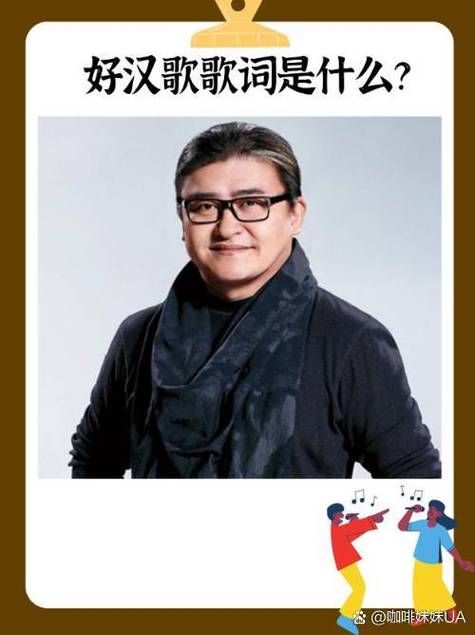

2014年的中国好声音第三季,转椅转过来的那一刻,没人想到,一个22岁的上海男孩能坐在刘欢身边。

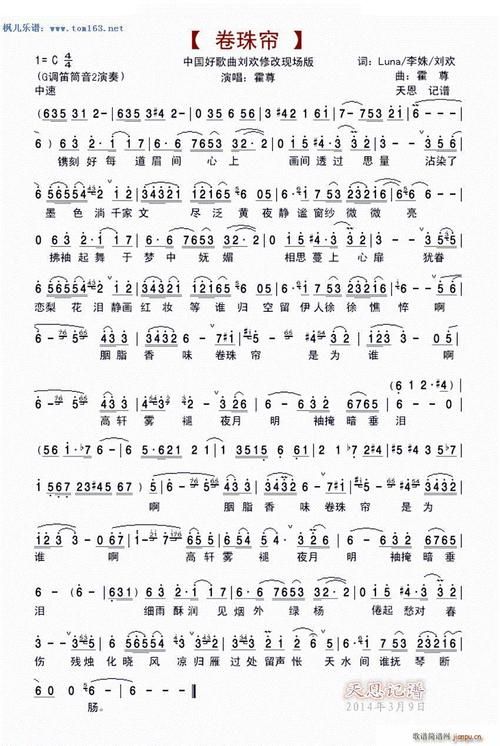

当时选手霍尊唱的是自己的原创卷珠帘,前奏一起,现场安静得能听见呼吸声。他穿着月白长衫,声线像裹着薄纱的水墨,明明是古风旋律,却偏偏带着少年人的清亮。唱到“幽窗冷雨点灯敲”,镜头扫过刘欢——他没像往常一样跟着节奏点头,而是微微皱眉,右手下意识地摩挲着话筒,直到最后一句“卷珠袖”落下,眼眶突然红了。

现场观众都以为是自己看错了。直到霍尊鞠躬鞠到一半,刘欢突然开口,声音比平时低了几分:“这个旋律太棒了,很中国风,我从没听过这么有韵味的旋律。” 他顿了顿,又补了一句:“你唱的是一个中国故事,但用的是国际化的音乐语言,这个结合得非常好。”

一、一句“没听过”,藏着多少乐坛人的“失语”

很多人不知道,刘欢对“中国风”有多执着。

在好声音后台,他后来跟人聊过:“这十几年,总有年轻人拿着标着‘中国风’的歌来找我,翻来覆去就是五声音阶加古筝琵琶,要么就是堆砌辞藻,旋律却像隔靴搔痒。” 他不反对用传统元素,但“真正的中国味,不该是符号化的拼贴,而应该是骨子里的东西”。

霍尊的卷珠帘偏偏撞上了他心里的“软肋”。

旋律里没有刻意用古筝,前奏是钢琴的单音重复,像雨滴打在青石板上;副歌突然转调,戏腔的“幽梦”二字像一根针,轻轻戳破听众的耳朵。歌词更绝——“卷珠帘,是为谁”,没提“江山”,没说“美人”,却把中式含蓄里的闺怨与期待,写得像泼在宣纸上的淡墨,一点点晕开。

后来刘欢在采访里说过:“那一刻我突然觉得,咱们自己的传统音乐,终于不是博物馆里的老物件了。年轻人能把它写得这么‘新’,唱得这么‘活’,是我们这些做音乐的人等了很久的事。”

二、为什么是刘欢说出这句话?

乐坛里懂“中国风”的人不少,但能让这句“很棒”有分量的,从来不只是专业度。

刘欢是什么人?中央音乐学院的副教授,拿过格莱美提名,唱过千万次的问也改编过从头再来,对西方音乐体系的造诣在国内数一数二。但他骨子里,却一直是个“老派”的音乐人。

早年录制凤凰于飞,他坚持用管弦乐编曲,却偏要加入古琴的泛音,跟制作人争了整整三天。他说:“‘中国味’不是要你弹古琴、吹笛子,而是要让旋律里有中国人说话的韵律,像‘平仄仄平平’,像哭笑时的气口,那才是刻在基因里的东西。”

所以当他听到卷珠帘里那句“雨柔弱,却遮得了烈阳骄”,他立刻捕捉到旋律里藏着的“阴阳顿挫”——前半句绵软,后半句突然提起来,像极了汉语里欲扬先抑的语感。这种细节,很多专业学作曲的人都未必能get到,但刘欢懂。

更重要的是他的“不端着”。别的评委可能先夸“词写得真美”“技巧真好”,但刘欢直接说“我没听过”,这种坦诚比任何赞美都更有力。后来霍尊回忆:“刘欢老师说这句话的时候,我其实懵了,后来才反应过来,他不是没听过类似的歌,是没听过把‘新’和‘旧’结合得这么自然的歌。”

三、卷珠帘之后,我们才懂刘欢的眼光

刘欢那天的评价,像一颗石子投进湖里,涟漪比想象中更大。

节目播出后,卷珠帘直接冲上各大音乐榜单,连60多岁的老太太都会在广场舞时哼“幽梦醒时夜未央”。更重要的是,它让一大批年轻创作者开始琢磨:“原来中国传统元素可以这么用。”

后来的赤伶青城山下琵琶行,或多或少都能看到卷珠帘的影子——不是简单的古风复刻,而是把传统美学装进现代音乐的框架里。有网友说:“以前听‘中国风’总觉得隔层纱,直到卷珠帘才明白,好的音乐,能让00后和70后听到同一个故事。”

而刘欢,早就说过类似的话。他曾在一次论坛上说:“音乐的创新从不是无根的浮萍。你看周杰伦的东风破,把爵士和中国风融在一起,凭什么火?因为他抓住了传统音乐的‘魂’,再用新的技法把它托起来。这才是真正的传承。”

卷珠帘不就是吗?霍尊可能没读过多少乐理书,但他从小听昆曲、学京剧,旋律早就刻在脑子里。他用钢琴写旋律,用戏腔点缀情感,本质上就是“把自己理解的旧世界,用新方式讲给年轻人听”。

直到现在,还有人翻出2014年的那段视频。有人说刘欢的眼眶红是因为“终于等到”,有人说是因为“后继有人”,但或许对他来说,那一刻的动容,更像是看到一个音乐人多年的坚持——坚持“中国味”不该是老掉牙的标签,相信年轻人能让传统真正“活”起来。

很多时候,我们记一句评价,不是因为它多么华丽,而是因为它说中了我们心里的期待。刘欢那句“从没听过这么有中国味的旋律”,说的何尝不是一首歌和一个时代的故事?当卷珠帘的旋律再次响起,或许我们突然明白:所谓“好音乐”,从来不是技巧的堆砌,而是能让不同的人,在同一个旋律里,看到自己心里的那片“卷珠帘”。