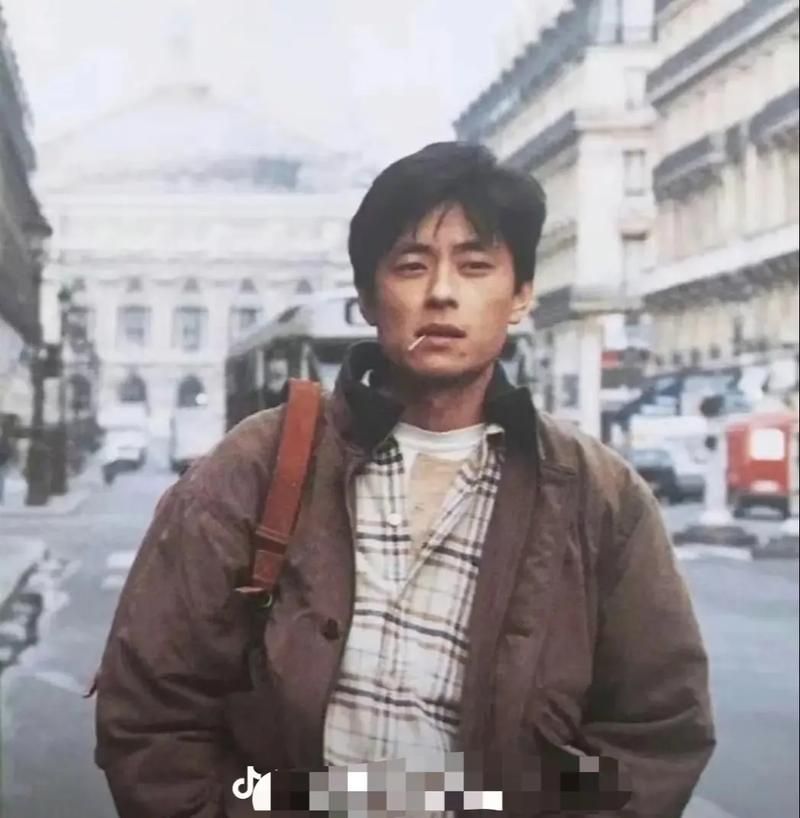

1990年代初的香港红磡体育馆,灯光亮得晃眼。王杰穿着黑色皮衣,抱着吉他唱一场游戏一场梦,沙哑的嗓子像砂纸磨过钢丝绳,底下几万观众跟着他吼,有人哭,有人跺脚,把荧光棒甩成了星子。后台的刘欢正和几个音乐人喝茶,电视里转播着王杰的演出,他盯着屏幕里的红磡,忽然放下茶杯,说了句:“这人唱歌,是拿命在砸。”

那时候的华语乐坛,正吵得不可开交。一边是“四大天王”的歌舞升平,西装革履唱着忘情水,甜得发腻;另一边是王杰这样的“浪子”,嗓子哑、眼神狠,歌里全是“我的一生为你执着”“是否我的下场将这样下场”,像一盆兜头浇下的冰水,把听众从甜梦里砸醒。有人说他“嗓子破得像砂锅”,音乐制作粗糙,可偏偏就是这样的声音,成了无数打工仔、失意者的BGM——深夜的出租屋里,音量调到最小,跟着哼一句“不要谈爱情”,眼泪就能把枕头浸透。

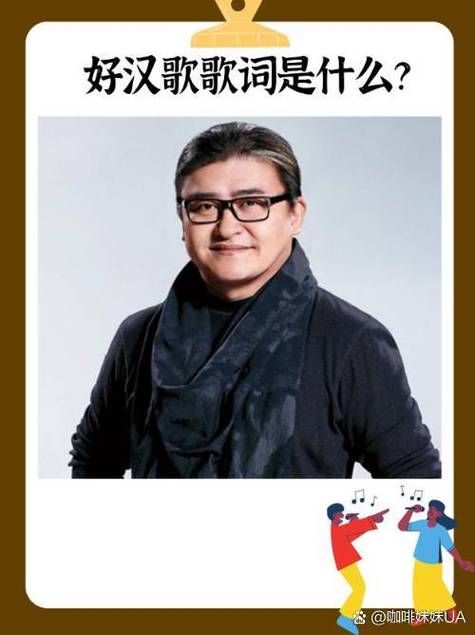

刘欢那时早已是内地乐坛的“定海神针”。他唱少年壮志不言愁,声音如黄河奔腾,是时代的声音;他唱弯弯的月亮,细腻得像江南的雨,把民谣唱进了教科书。有人说他“技巧太高”,一个长音能绕三个弯,可他偏偏总在采访里说:“技巧是鞋,合脚就行,别让鞋把脚挤瘸了。”所以当王杰的声音横空出世时,很多人好奇:这位以“技术流”著称的“刘老师”,会怎么看这个“不讲技巧”的浪子?

第一次正式评价,是在1993年的央视东方时空后台。记者拿着王杰的专辑问刘欢:“您觉得王杰的演唱,有什么特别之处?”刘欢正整理袖扣,闻言笑了,指节分明的手点着专辑封面:“你看他这张脸,皱巴巴的,像四十岁的人,可他唱安妮的时候,你能听到二十岁少年的痴,三十岁男人的悔,四十岁父亲的痛。技巧?他根本不需要那些虚的,他每个字都是从骨头缝里抠出来的,你一听就知道,是真的。”

那时候的王杰,正处在“浪子”生涯的巅峰。前一年他刚办完“浪子心声”演唱会,33场场场爆满,打破香港歌手纪录;可私底下,他刚结束第二段婚姻,女儿在法院门口哭着喊“爸爸别走”,他自己也说:“我唱歌是在给自己疗伤,把心里的烂疮撕开给人看。”刘欢显然懂这种“以命换歌”的劲头——他后来在采访里提到王杰时,总说:“有些人唱歌是用嗓子,有些人用技巧,王杰是用命。他把自己摔得稀碎,再把碎片粘起来,让你看清楚里面的疤。”

真正让刘欢“放下话筒”的,是1995年的一次音乐节。那天王杰唱英雄泪,唱到“若有若无的罪”时,声音突然劈了,他停下来,用手背擦了擦眼睛,台下几万人突然安静,然后有人喊“杰哥加油”,所有人都跟着喊。刘欢在侧幕看着,后来对工作人员说:“你们看到没?他不是唱不上去,是太真了。真到把心掏出来,有点颤,有点抖,这才是活生生的音乐。现在多少歌手,每个音都在调上,可像塑料花,再好看也没香味。”

这句话,后来被很多人引用。有人说刘欢在“抬高王杰,贬低技巧派”,可了解他的人都知道,这恰恰是他音乐观的底色。他曾不止次说:“技术是音乐的骨架,但情感是血液。没有血液的骨架,是具空壳。”就像他自己唱千万次的问,技巧上无可挑剔,可最动人的是那句“世间自有公道”,带着一股执拗的劲儿,和王杰“我宁愿你恨我,不要你爱我”的狠劲,其实是同一种东西——对“真”的偏执。

有意思的是,刘欢和王杰私下几乎没有交集。一个常驻北京,扎根高校做音乐教育;一个奔波港台,像浮萍一样漂泊。可刘欢总在提到华语乐坛时,把王杰放在“不可替代”的位置:“八十年代有费玉清、罗文,九十年代有张学友、刘德华,但王杰只有一个。他的声音像一把生锈的刀,钝,却能剜开最深的伤口。现在的人学他,学不会他的‘真’,因为没人敢把自己摔得那么狠了。”

2018年,王杰在沈阳唱一场游戏一场梦,唱到副歌时突然停住,对着台下说:“谢谢刘欢老师,他说我唱歌是用命,其实我只是想说真话。”后来有人问刘欢怎么看,他正在给学生上课,听了只是笑:“真话不用包装,包装多了,自己都信了。王杰厉害的地方,就是从来不信这些包装。”

所以刘欢评价王杰,从来不是“技术高低”的讨论,而是对“音乐本质”的叩问。在这个滤镜比歌声厚的年代,我们还记得王杰的声音吗?还记得刘欢那句“他不需要技巧”背后的重量吗?或许音乐的终极答案,从来不在琴键或麦克风里,而在那些敢把自己撕开,把血肉捧给人看的瞬间——就像王杰的浪子歌,就像刘欢的黄河调,都不过是在说:“听,这是活人的声音。”