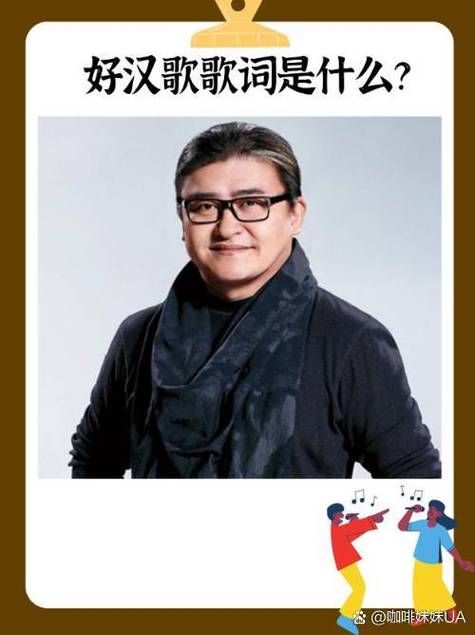

提起华语乐坛的“伯乐”,很多人会想到刘欢。这位在音乐圈摸爬滚打四十年的老炮儿,耳朵毒辣到什么程度?他能精准听出歌手换气时的细微瑕疵,也总能从新人身上挖出别人忽略的光。可鲜少有人知道,当被问及“后辈中谁最让你惊艳”时,这位素来惜字如音的前辈,会破例皱着眉说:“要说唯一,那只能是王力宏吧。”

“唯一”这两个字,在刘欢嘴里可没那么轻易说出口。他见过太多有天赋的歌手:唱功顶尖的、创作在线的、台风炸裂的...但能让他在评价时去掉“之一”的,王力宏是第一个。这背后,到底藏着王力宏怎样的“独一份”?

刘欢的耳朵,从“技术流”听到“灵魂味”

刘欢第一次注意到王力宏,是在90年代末的颁奖礼后台。当时一群年轻人围着刚出道的王力宏起哄,让他即兴来段高音,王力宏没推脱,清了清嗓子直接飙了首改编的I Will Always Love You,尾音还在空中飘着,刘欢就端着咖啡从旁边经过,停下脚步问了句:“这孩子,音域是从多少到多少?”

后来刘欢在采访里提过这件事:“他不是那种靠技巧唬人的歌手,你听他唱高音,会觉得那声音是从心里‘长’出来的,带着股不服输的劲儿,但又不是用力过猛的蛮劲。”这种“技术为情感服务”的特质,正是刘欢最看重的。

要知道,刘欢自己就是“学院派”里的“反叛者”——他是中央音乐学院的声乐系硕士,却从不被学院派束缚,总把美声、民谣、摇滚揉成自己的调调。而王力宏,就像是他在另一个时空里的“知音”:伯克利音乐学院科班出身,能把R&B、爵士、古典玩转自如,却始终没丢掉中文歌的“根”。

“全能”二字,说起来轻描淡写,做起来用尽半生

有人总把“全能”当成王力宏的标签,但刘欢知道,“全能”背后是“偏执”。

“他写歌时,一个和弦能改一个通宵。”刘欢曾在某音乐综艺的录制后台,看到王力宏抱着电脑对编曲老师说:“这里的鼓点能不能再‘涩’一点?像踩在砂石地上那种感觉。”很多人不理解,不就是个流行歌吗?但王力宏觉得:“音乐里有故事,故事里有细节,细节里藏着人心。”

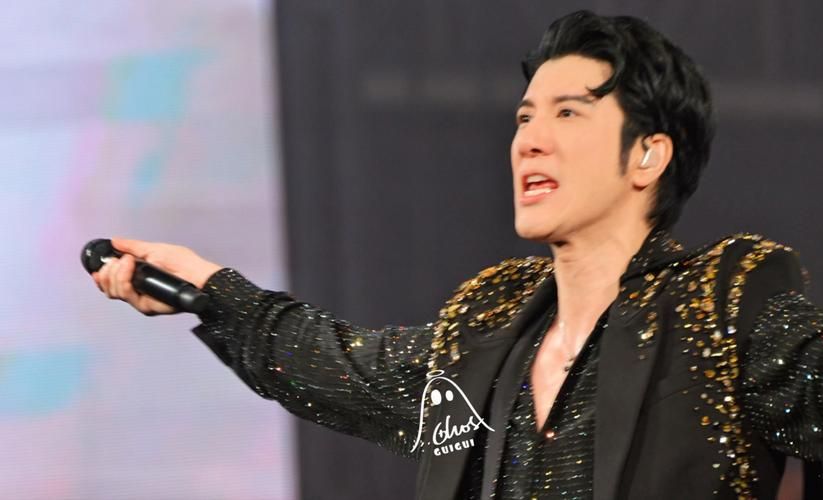

这种“偏执”让他成了华语乐坛的“六边形战士”:创作上,他写了公转自转心中的日月,把中文R&B带到了新高度;制作上,他给李玟、张惠妹做的专辑,至今还是行业内的“教科书”;唱功上,他能在火力全开的演唱会上连续飙高音20分钟,下台时却笑着说:“其实偷偷练了三个月的气息。”

最让刘欢佩服的,是王力宏的“跨界勇气”。当其他歌手还在圈子里打转时,他已经把音乐剧、京剧、甚至昆曲元素揉进了歌里。2010年他在演唱会上唱花田错,前奏一起,刘欢在台下盯着舞台喃喃自语:“这孩子,是把国粹当成‘玩具’在玩啊,玩出了新花样。”

从“优质偶像”到“音乐匠人”,他走了多少人没走过的路

很多人提起王力宏,还会想到“偶像”这个标签。但刘欢看到的,是褪去光环后那个“固执的音乐匠人”。

“我记得有一次他录一首简单的歌,录到凌晨三点,就因为觉得副歌的‘转音不够自然’。”刘欢说,“我当时劝他‘听众未必听得出来’,他却说‘刘老师,我自己听得出来,那不行’。”这种对音乐的较真,让他成了圈内人嘴里的“录音室魔鬼”,却也让他的作品经得起时间的推敲。

从情敌贝多芬到大城小爱,从你不知道的事到A.I. 爱,王力宏的歌总能戳中不同时代的人。刘欢分析过原因:“他的音乐里,有年轻人的热血,有中年人的深情,还有文化人的思考。这不是‘讨巧’,是他对生活的理解。”就像王力宏常说的:“音乐是世界的语言,但要用中文说好这个故事,需要一辈子。”

结尾:所谓“唯一”,是热爱与偏执的叠加

如今再回头看刘欢那句“唯一”,或许就清晰了许多。在流量为王、快餐文化盛行的乐坛,王力宏像是一个“异类”:他不迎合热搜,不追逐潮流,只是一遍遍地打磨自己的音乐。这种“笨办法”,反而让他成了最“聪明”的那个人——当很多歌手的作品被遗忘时,他的歌依然在KTV里被传唱。

所以,刘欢的“唯一”,不是过誉的吹捧,而是音乐人对另一个音乐人最高的认可:他唱功了得,但不炫技;他天赋出众,但不傲慢;他站在聚光灯下,却始终把音乐当成信仰。

这样的王力宏,确实配得上那声“唯一”。毕竟,在追求“速成”的时代,愿意用半生时间做好一件事的人,本就不多见。