2014年底,一封跨洋合作的邀约邮件从伦敦飞往北京。发件人是享誉全球的“月光女神”莎拉·布莱曼,收件人是被誉为“中国乐坛活化石”的刘欢。邮件只有一句话:“我想和你唱一首关于时间的歌。”彼时,刘刚因身体原因沉寂两年,莎拉也刚刚从太空任务筹备中抽身——两个看似毫无交集的殿堂级歌手,为何会因“时间”这个命题走到一起?他们的合作,又如何成为华语乐坛与国际舞台跨界碰撞的经典?

从“北京胡同”到“世界舞台”:两种极致嗓音的“源起”

要懂刘欢与莎拉的默契,得先听懂他们的“底色”。

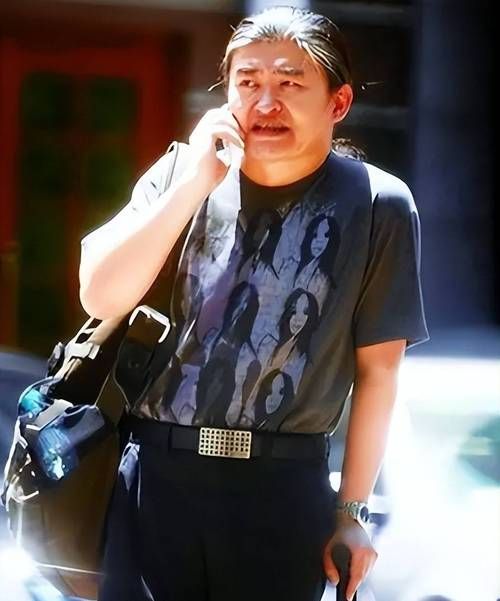

刘欢的嗓音,像一块被岁月反复打磨的璞玉。1987年,他在北京国际电台青歌赛上唱完少年壮志不言愁,台下评委有人感叹:“这嗓子像从北京胡同里长出来的,带着生活的烟火气。”后来唱好汉歌,他故意把“大河向东流”吼得粗粝,有人劝他“太野了”,他却说:“黄河水哪是温顺的?得有泥土气才真实。”从弯弯的月亮的缠绵到千万次的问的苍凉,他的歌里总有故事——是胡同口自行车的铃铛声,是父亲自行车后座晃动的童年,是中国人对“情”与“义”最朴素的注解。

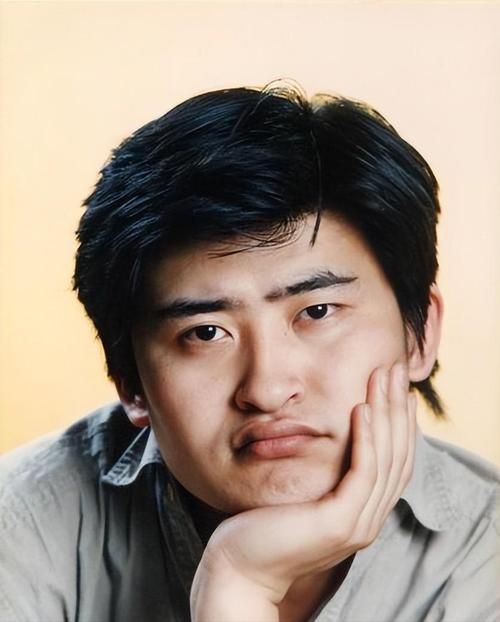

而莎拉·布莱曼的“月光”,则是从英国皇家音乐学院歌剧系流淌出来的浪漫。17岁演猫里的小猫,她为了一句“Memory”在后台哭到凌晨;30岁主演歌剧魅影,全剧终时她摘下头套,面具后的泪水和妆容糊了一脸——有人说她“是为舞台生的”,她却说:“我只是想把歌剧的优雅,让更多人听懂。”后来唱Time to Say Goodbye,她把古典花腔和流行摇滚捏在一起,高音像歌剧里的女高音,低音又像情人的呢喃。这种“打破边界”的野心,让她从伦敦西区唱到奥运会开幕式,成为史上唯一一位进入太空录制歌曲的歌手。

“时间都去哪儿了”:一首歌,两个灵魂的“共振”

2015年央视跨年晚会后台,刘欢第一次见莎拉。她主动伸出手,用中文说“你好”,笑眼弯弯像月牙。刘欢愣了一下,后来采访才说:“我以为她会像国际巨星那样有距离感,结果她手里攥着时间都去哪儿了的词,一句一句问‘这里为什么要低下来唱’。”

这首歌本是刘欢为公益写的,没什么花哨技巧,就是“时间流逝”的感慨。但莎拉听完,眼里闪着光:“这像所有母亲会唱的歌。”她提议用对唱的形式——“你用醇厚的声音讲‘父亲的手’,我用空灵的声音接‘孩子的背影’,像时光在对话。”排练时,刘欢发现这个英国女人对“东方情感”的理解细腻得惊人。唱“还没好好感受年轻就老了”时,莎拉特意放缓节奏,尾音微微上扬,带着英文歌里的温柔,却又像中国母亲叹气的轻颤。

直播当晚,刘欢穿黑色中山装,莎拉一身银色长裙。当他唱到“生儿养女,一辈子”时,莎拉的眼神突然聚焦在他脸上,那是一种“我懂你所有未说出口的深情”的专注。而刘欢唱完最后一句“转眼只有皱纹在蔓延”,莎拉的高音像月光一样倾泻下来,清亮却不刺眼,仿佛在说:“别怕,时间会记住爱。”演出结束,两人拥抱时,刘欢在她耳边说:“你的声音,像给这首歌盖了层温柔的光。”

超越“合作”:是音乐,让他们成为“知己”

很多人不知道,刘欢和莎拉的缘分不止一首歌。2017年,莎拉来北京开演唱会,特意邀请刘欢当嘉宾。后台,她翻出刘欢20年前的专辑记住,指着封面说:“我第一次听弯弯的月亮,就觉得这声音像在讲一个古老的中国传说。”而刘欢的手机里,存着莎拉1989年演歌剧歌剧院魅影的视频,“她的克里斯汀,把少女的勇敢和脆弱演到了骨子里——真正的艺术家,永远能打破语言的墙。”

他们从未一起出过专辑,也很少在公开场合提对方,但每次相遇,就像老朋友重逢。2021年,刘欢接受采访时说:“有人问我和国际歌手合作有没有压力,我说没有。因为真正的音乐,不需要翻译——莎拉懂我的‘中国故事’,我也懂她的‘世界浪漫’。”莎拉则在社交平台晒过两人的合影,配文:“我们用不同的语言唱歌,却唱着同样的‘爱与时光’。”

音乐的终极答案,是“无问东西”

如今再听时间都去哪儿了的合唱版,你会发现最动人的不是技巧,而是两种文化的交融——刘欢的“厚重”是土地的质感,莎拉的“空灵”是星空的辽阔,而他们的合唱,就像大地与星空的对话。

这大概就是刘欢与莎拉·布莱曼合作的真正意义:当殿堂级的声音抛开“国际”“本土”的标签,当音乐家放下“巨星”的架子,去倾听彼此的灵魂,再简单的旋律也能成为跨越时空的经典。就像那句老话:“真正的知己,不需要朝夕相处,却能在一首歌里,读懂彼此的一生。”

所以,回到开头的问题:刘欢与莎拉·布莱曼的合作,究竟藏着多少不为人知的默契?答案或许就藏在每一次对视的眼神里,藏在每一个音符的呼吸中——那是音乐最本真的模样:无问东西,只关乎心。