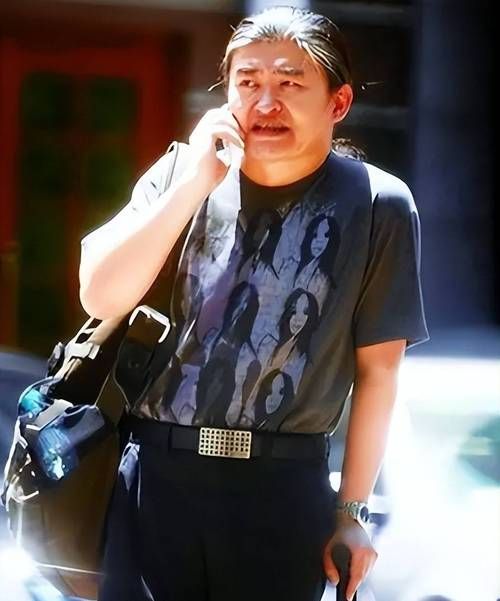

深秋的北京,中央音乐学院一间琴房里,常有沙哑的嗓音跟着钢琴练声。窗边坐着的男人头发花白,手机屏幕还停在学生发来的和弦编曲——这不是电视剧里的场景,是68岁的刘欢,在为一个年轻学生的作品抠细节。

从1987年央视青歌赛一举成名,到好汉歌唱响大江南北,再到如今在讲台和录音室间辗转,刘欢的名字在乐坛晃了44年。当流量歌手们用“AI换声”圈粉,当综艺舞台充斥着“修音神作”,他总说:“歌是人的骨头缝里挤出来的东西,假不了。”

歌声里的岁月:他唱的从来不只是歌

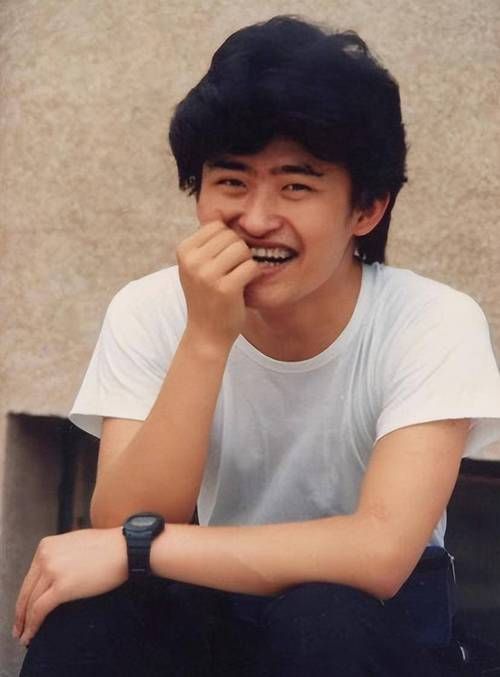

1990年,26岁的刘欢站在工人体育场,唱着弯弯的月亮。那时的他穿件宽松的白衬衫,手握话筒的样子像刚毕业的大学生,但开口便让全场安静:“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮……”没人想到,这首歌会成为90年代的“青春BGM”——胡同里骑着自行车的少年跟着哼,教室里偷偷传唱的女孩红了脸,连卖早点的阿姨都会擦着手应和一句:“这歌,听着心里舒坦。”

后来是1998年水浒传主题曲好汉歌。导演请他来试音时,他看完剧本问:“我要当‘大哥’了吗?”导演笑:“你是唱出侠骨柔肠的人。”他抱着吉他,一遍遍改旋律,把“大河向东流”唱得气贯长穹,却坚持不飙高音:“好汉不是喊出来的,是咬着牙扛出来的。”播出那年,全国卡拉OK里好汉歌点播率第一,连胡同里玩闹的孩子都能拍着手喊“嘿哟嘿哟”。

再后来,是中国好声音的导师椅上,他戴着标志性的黑框眼镜,看着选手唱歌突然落泪:“这让我想起年轻的时候,我们也是这样,揣着一把破吉他,就想把心里的歌唱给全世界听。”有人说他“太感性”,可观众明白:这个红了44年的男人,每次开口都像在讲自己的故事,他的歌声里,有岁月的褶皱,更有没被磨平的热血。

讲台上的“狠人”:他教学生“别学速成的假把式”

“刘老师今天又‘骂’人了。”中央音乐学院的学生小林偷偷说。那天,一个学生把流行音乐的和声编得花里胡哨,刘欢直接把谱子拍在桌上:“你知道贝多芬为什么感人吗?因为他写的每个和弦都是‘走心’的,不是把和弦表从头到尾用一遍!”

从1991年担任中央音乐学院教职,他带过的学生里,有尚雯婢、袁泉这样的“歌坛常青树”,更多是默默无闻的音乐创作者。他的课从不照本宣科,会拉着学生去胡同听老北京的吆喝,说“这都是生活的根”;也会让他们在录音棚里唱上10遍,只为找到一个“最自然的气口”。

有次学生问他:“老师,现在AI都能生成好听的歌了,我们拼命练技巧有什么用?”他沉默了会儿,指着墙上“艺术源于生活”的校训说:“AI能模仿音高,模仿不了你摔了跤之后再爬起来的那股劲儿;能复制旋律,复制不了你坐在马路边看人来人往时心里发酸的感觉。人这一辈子,比的不是‘多快好省’,是‘能不能让人记住你的真。”

名利场外的“轴人”:红了44年,他没让“利益”碰过歌

去年有综艺找他当导师,开出天价薪酬,他却拒绝了:“我去了,学生能学到什么?看我坐着玩手机吗?”这些年,他几乎不接商演,不代言广告,就连参加音乐类综艺,也是“挑挑拣拣”——歌手里,他唱从前慢,唱到“从前的日色变得慢”时,镜头扫过观众席上白发苍苍的老人,有偷偷抹眼泪的。

有人劝他:“刘老师,您偶尔露个面,年轻人都认识您。”他却说:“年轻人要听的是新歌,不是我唱老歌。我该做的,是把更多精力放在新人身上。”他和妻子常常自掏腰包办“小型音乐会”,让没名的歌手上台表演:“有才华的人不该被埋没,我做不了太多,但能拉一把是一把。”

也有记者问他:“您就没想过‘再火一把’?”他笑着摆摆手:“火不火有什么要紧?我唱弯弯的月亮的时候,你还没出生呢,现在街边卖煎饼果子的阿姨都记得我,这不是最幸福的事吗?”

为什么年轻人依然喊他“刘欢老师”?

在某社交平台,00后网友发起“你心中的宝藏歌手”话题,高赞评论是:“没听过刘欢老师的歌,但听我爸唱好汉歌的时候,突然懂了什么叫‘有故事’。”

如今,47岁的歌手周深说:“刘欢老师是我的标杆,他让我明白,唱歌不是比谁的嗓子亮,是比谁能让人心里‘咯噔’一下。”32的音乐人李健提起他,总说当年和他一起写歌,“刘欢总说‘慢一点,别急着发,把每个字都磨亮了再出来’。”

从青涩歌手到音乐教父,刘欢走了44年。他没有刻意追赶潮流,却成了最“潮”的人——当别人用流量换热度时,他用作品换真心;当别人用炒作换名气时,他用真诚换尊重。或许正如他说的:“歌坛就像条河,有些人被冲走了,有些人则站在河边,看着河水流过,唱着自己的歌。”

深夜的歌单里,又响起弯弯的月亮。你会突然明白:为什么44年过去,刘欢的歌声依然能让人驻足?因为他唱的从来不是旋律,是岁月里没说出口的真话,是人心里没被磨灭的热望。这种“真”,比任何流量都更长久,比任何技巧都更动人。