提到刘欢,你脑子里第一个蹦出来的词是什么?是“大河向东流”的好汉歌,还是弯弯的月亮里那把醇厚的嗓子?但在不少乐迷心里,除了这些经典旋律,刘欢还有两个让人琢磨的身份——“国家一级演员”和中央音乐学院教授。有人问:一个唱歌的,当教授能教出啥?有人嘀咕:“国家一级演员”不就够了,为啥非要再折腾个职称?这话说的,刘欢这两个职称,还真不是随便拿的。

先说“国家一级演员”:华语乐坛的“定海神针”职称

“国家一级演员”,这职称听着简单,其实是国内文艺界最高级别的专业技术等级,相当于评职称里的“教授级高工”。想拿这个称号?至少得满足三个硬杠杠:一是艺术成就卓著,在行业内有顶尖影响力;二是作品得过硬,得过国家级奖项或者被广泛认可;三是还得通过一系列评审,不是靠资历熬出来的。

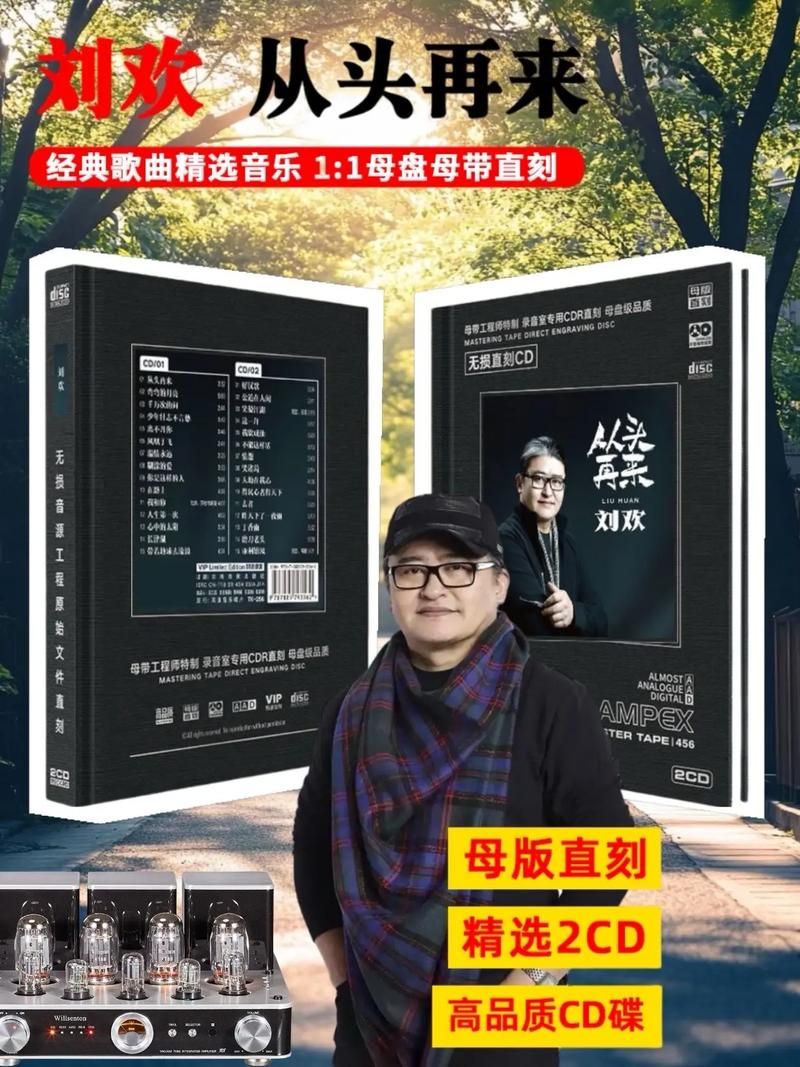

刘欢这个“一级演员”,是实打实用作品“唱”出来的。从80年代少年壮志不言愁一炮而红,到90年代弯弯的月亮千万次的问火遍大江南北,再到后来好汉歌从头再来成为时代记忆,他的歌不止是“好听”,更是一个个文化符号。好汉歌之所以能传唱25年不衰,靠的不仅是旋律,更是刘欢把山东梆子的粗犷和流行唱法的融合,既有接地气的烟火气,又有大气的格局——这恰恰是“国家一级演员”最看重的“艺术价值”。

而且啊,这职称不是“终身制”。这些年多少曾经红极一时的歌手,作品过气就被淡忘,但刘欢不同。去年声生不息里他唱凤凰于飞,一把年纪依旧气息稳、情感足,现场比录音室版还打动人。这种“不被时间淘汰”的功力,就是“国家一级演员”含金量的最好证明——不是头衔,而是几十年如一日的专业坚守。

再聊“中央音乐学院教授”:讲台上的“音乐大先生”

但要说最让人意外的,还得是刘欢的“教授”身份。1991年,28岁的他就被中央音乐学院聘为副教授,那时候他正火得不行,北京人在纽约的主题曲刚拿奖,多少人劝他“趁红多挣钱”,他却一头扎进教室,一教就是30多年。

有人可能会犯嘀咕:“流行歌手教唱歌能有多专业?”那你可小瞧了刘欢。他在课堂上教的,从来不是“怎么飙高音”这种技巧,而是“音乐背后的文化”。有一回他给学生讲弯弯的月亮,特意带着大家听广东音乐雨打芭蕉,讲岭南音乐的婉转和江南民歌的柔美,再对比他的版本里怎么加入摇滚元素——“音乐不是孤立的,你得知道它从哪儿来,才能知道到哪儿去”。

更绝的是他的“跨界教学”。他懂英语、法语,甚至能拿意大利语原文唱我的太阳,上课时随口就能分析肖邦夜曲的和声走向,给学生改歌词能从平仄押韵讲到文化隐喻。去年有个学生回忆,刘欢为了讲“流行音乐的情感表达”,特意带他们去胡同里听老大爷拉二胡,说“真正的音乐得有生活,坐在象牙塔里写不出好汉歌这种歌”。

你说,这样的教授,能是“混”职称吗?中央音乐学院的老师说:“刘欢来上课,从来不用课件,张嘴就是干货,学生们抢着选他的课,连其他系的都来旁听。”这职称,是学生投票投出来的,是同行认出来的,是用30年讲台站出来的。

争议背后:我们为啥总爱给刘欢的职称“贴标签”?

这些年关于刘欢职称的争论就没停过。有人说“流行音乐算什么艺术,凭当教授?”有人觉得“国家一级演员”才是实打实的,“教授”不过是噱头。说到底,还是大家对“身份”的刻板印象——总觉得唱歌的就是“歌手”,当教授就该是“学院派”。

但刘欢偏不按常理出牌。他能在奥运开幕式上用意大利语唱贝尔萨露娅,也能给大明王朝1566写主题曲,把历史唱得荡气回肠;他能在万人演唱会嗨翻全场,也能安安静静在教室里给学生讲“乐理不是公式,是情感的语言”。他用自己的经历证明:艺术本不该有“高低贵贱”,无论是流行还是古典,舞台还是讲台,只要用心做到极致,都值得被尊重。

其实啊,职称这东西,对真正的艺术家来说,从来不是“标签”,而是“副业”。刘欢的“国家一级演员”,是他舞台生涯的注脚;他的“中央音乐教授”,是他艺术传承的延续。就像他在一次采访里说的:“唱歌是我的爱好,教学是我的责任,两者加起来,才是完整的我。”

所以你说,刘欢的两个职称,哪个才是他的“真本事”?我觉得都不是。真正厉害的,是能把“家喻户晓的歌手”和“桃李满天下的教授”两个身份都扛起来,活成自己想要的模样。在这个流量至上的时代,刘欢用职称告诉我们:真正的艺术,从来不会被身份定义,只会被时间成全。