1990年北京亚运会开幕式,聚光灯打在刘欢身上时,他正扯着嗓子唱亚洲雄风。镜头特写的瞬间,有人注意到他脖子上的筋络绷得像拉满的弓,皮肤下的血管微微凸起,随着高音的攀升一起一伏。当时台下坐满十几亿观众,有人偷偷议论:“这唱歌脖子怎么这么用劲儿?”

没人想到,这句随口的吐槽,竟成了贯穿刘欢演艺生涯的“标志性注脚”。三十年过去,娱乐圈审美迭代了无数轮,从“瓜子脸”到“漫画腿”,从“盐系少年”到“甜妹脸”,可刘欢的脖子始终“岿然不动”——它不白皙、不纤细,甚至带着点中年发福的松弛感,却成了华语乐坛最独特的“有声名片”。这脖子到底藏着什么秘密?是天赋异禀的“唱歌利器”,还是一段不被定义的“艺术人生”?

从“少年壮志”到“江湖符号”:一道脖子里的时间重量

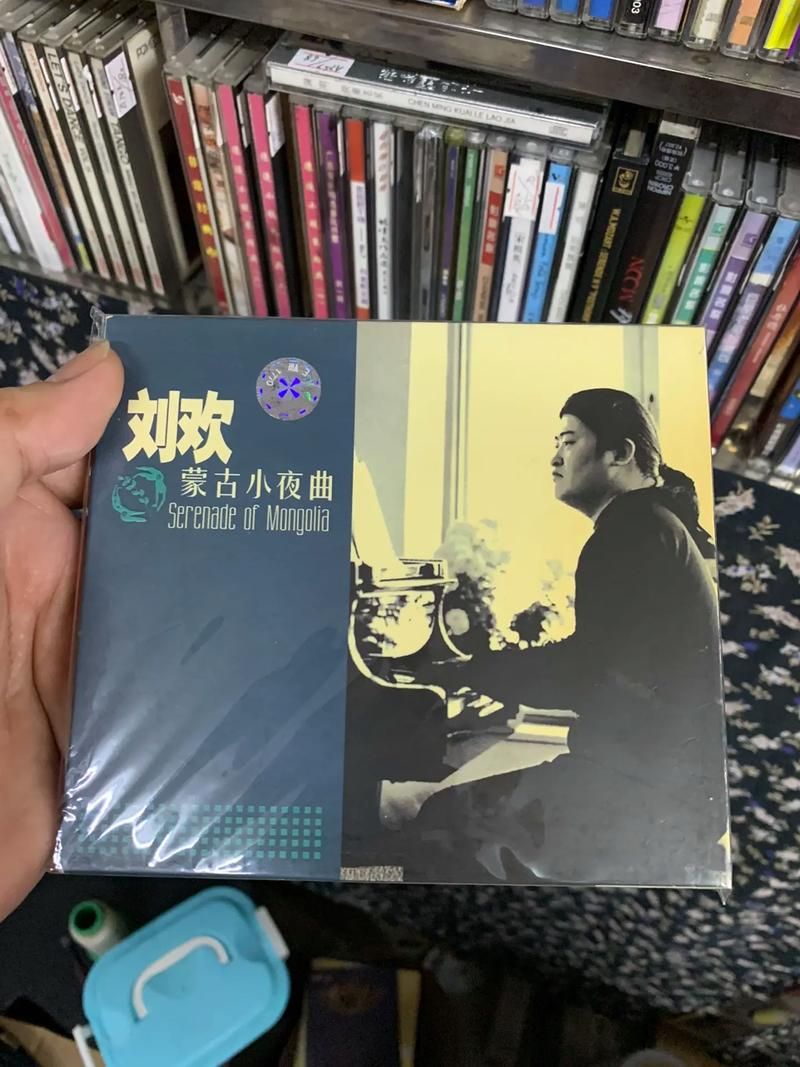

提起刘欢的脖子,很多人的第一反应是“有劲儿”。这种劲儿,是刻在骨子里的音乐基因。1987年,刘欢在北师大教书,偶尔去电台录歌。有次录弯弯的月亮,编曲老师觉得前奏不够“大气”,让他放开唱。结果他一发力,脖子上的青筋瞬间“爆”了出来,录音师吓得赶紧喊停:“欢哥,咱离麦克风远点,你这脖子要把话筒顶歪!”

后来这首歌火遍大江南北,有人模仿刘欢的唱腔,却怎么也学不来他脖子上的“力度”。其实这不是“用力过猛”,而是他唱歌时的“自然状态”——美声和流行唱法的结合,需要横膈膜发力,带动整个胸腔共鸣,脖子和颈部的肌肉会不自觉地参与进来。就像老拳师打拳,一招一式里都是千锤百炼的本能。

这种“脖子上的力量感”,成了他早年“硬汉”形象的点睛之笔。1992年,电视剧北京人在纽约热播,主题曲千万次地问里,刘欢用近乎呐喊的嗓音唱过“千万里,千万里,我追寻着你”,脖子上的筋络随着情绪起伏,仿佛能把每个字都“砸”进观众心里。有导演曾说:“找刘欢唱歌,不用看剧本,就看他的脖子——什么时候绷紧了,就是情绪要上来了;什么时候放松了,就是该收尾了。”

再后来,好汉歌里的“大河向东流啊”,从头再来里的“心若在梦就在”,他的脖子成了“江湖气”的代名词。有人调侃“刘欢的脖子能演武侠剧”,他却笑着说:“我这脖子,装的从来不是‘人设’,是唱歌时的‘一口气’。”

“胖过也瘦过”:一道脖子里的人生“进退场”

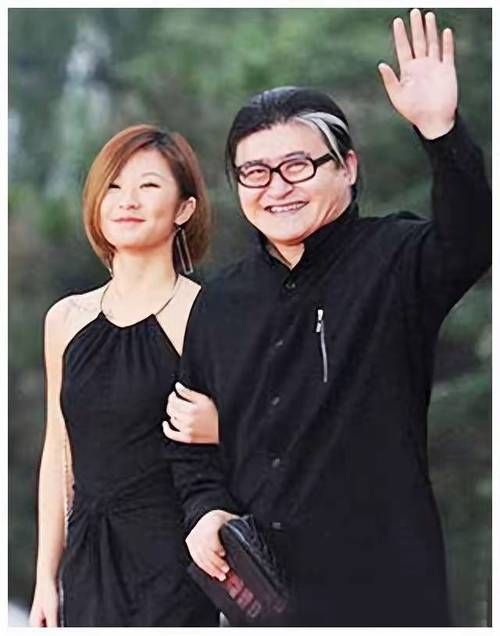

刘欢的脖子,不仅是“力量”的象征,更藏着一段与和解有关的故事。2010年后,他被查出脂肪肝,体重一度飙升到200斤,脖子也跟着粗了一圈,之前的“青筋暴起”变成了“肉乎乎的褶子”。那段时间,他很少出现在公众视野,有媒体拍到他健身、游泳,脖子上的肉随着动作晃动,有人说“刘欢不行了,连脖子都撑不住歌声了”。

他却没解释,只是默默减肥。三年后,他带着体重的重新亮相脖子瘦了一圈,但颈部的皮肤却有些松弛。有人问他:“后悔过变胖吗?”他摸着自己的脖子笑了:“为什么要后悔?那是‘该胖的时候’,也是‘该瘦的时候’。观众看的是歌,不是你的腰围,也不是你的脖子细不细。”

这话说得轻松,却藏着艺人的通透。在娱乐圈这个“颜值即正义”的地方,刘欢的脖子从没“达标”——它不够精致,甚至带着点“不完美”,却成了他对抗浮躁的“铠甲”。有次采访,主持人问他:“现在年轻人都在追求‘上镜脸’,你觉得艺人该迎合审美吗?”他反问:“你看我脖子这么粗,三十多年来也没迎合啊,不还是有人听我唱歌?”

一句话,让全场沉默。是啊,当流量明星们为了“上镜”瘦到脱相时,刘欢的脖子却一直“真实”地存在着——胖过,瘦过,松弛过,紧绷过,却从没为外界改变过分毫。

比“完美”更动人的,是“敢不完美”的底气

这些年,刘欢的脖子成了网友的“表情包素材”,有人P成“奥特曼的脖子”,有人配文“这脖子能单手举起50斤大米”。他却毫不介意,甚至会在综艺里自嘲:“我这脖子,练了三十年,就是为了告诉大家,唱歌不是靠脸,是靠肺活量。”

可这脖子的意义,远不止“唱歌利器”。2019年,刘欢在歌手舞台上唱凤凰于飞,开口第一句,脖子上的肌肉微微颤抖,眼眶瞬间红了。那一刻,所有人突然读懂:这道脖子里,装着四十年的音乐岁月,装着对舞台的敬畏,更装着“敢不完美”的勇气。

就像他在一次演讲中说过的:“长得好看的人千篇一律,活得‘带劲儿’的万里挑一。我的脖子可能不完美,但它支撑着我,把每首歌都唱到心里去。”

如今,娱乐圈依然在追逐“完美”的幻影,可刘欢的脖子却像一面镜子,照出了艺人的本真:真正的魅力,从来不是皮相的精致,而是内核的坚定。这道“不完美的印记”,因为它承载着对音乐的热爱、对生活的坦诚,成了最动人的勋章。

下次再看到刘欢唱歌时那道“脖子上的故事”,或许我们可以多一分敬意——它不仅是一道生理的痕迹,更是一段用灵魂唱歌的传奇。而这,才是娱乐圈最稀缺的“价值”。