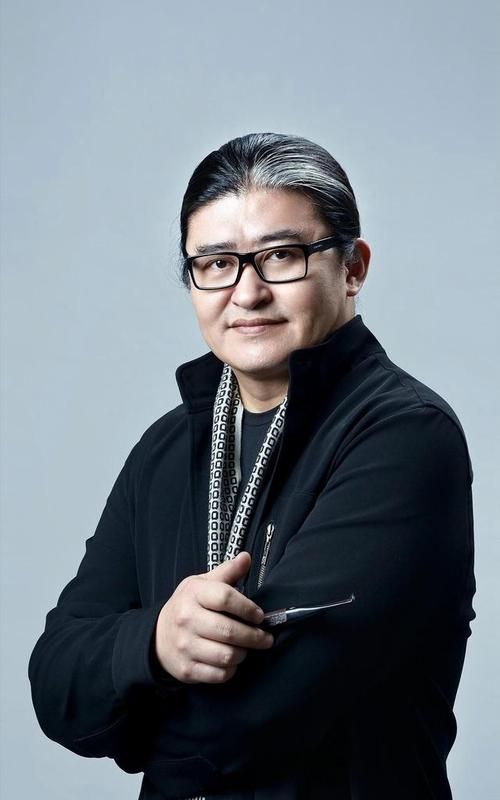

在流量裹挟着乐坛狂奔的这些年,总有人追问:好音乐到底该是什么样?有人用后期堆砌技术,有人靠炒作博出位,可当喧嚣散去,真正能让人记住的,往往还是那些藏在旋律里的真诚。而刘欢,大概就是那个能把“真诚”写成丰碑的人——他给乐坛的,从来不只是几首歌,更是一种扎根土壤的底气,一种“把歌唱到心里”的执拗。

他给乐坛的,是“扛鼎之作”,更是“时代注脚”

提到刘欢,很多人的第一反应是弯弯的月亮里那个“穿透时光”的声音,或是好汉歌里“大河向东流”的豪迈。但这两首歌,远不止“经典”那么简单。

1990年,刘欢在春晚唱响弯弯的月亮时,这首歌正是一面镜子——它没有宏大叙事,只唱故乡的月亮、小桥流水,却唱出了无数人心中对土地的眷恋。有评论说:“那是中国流行乐第一次那么温柔地触碰普通人的情感,比所有口号都更有力量。”

五年后,好汉歌的诞生更像是给乐坛注入一剂强心针。当时剧组找到刘欢,他只问了一句:“这歌是不是得有股‘野’劲儿?”于是有了即兴创作的“大河向东啊”,有了他把戏曲腔揉进流行乐的尝试。后来我们才知道,这首歌的背后是他翻遍水浒传找人物魂魄的较真,是“不愿让流行乐变得轻飘飘”的固执。

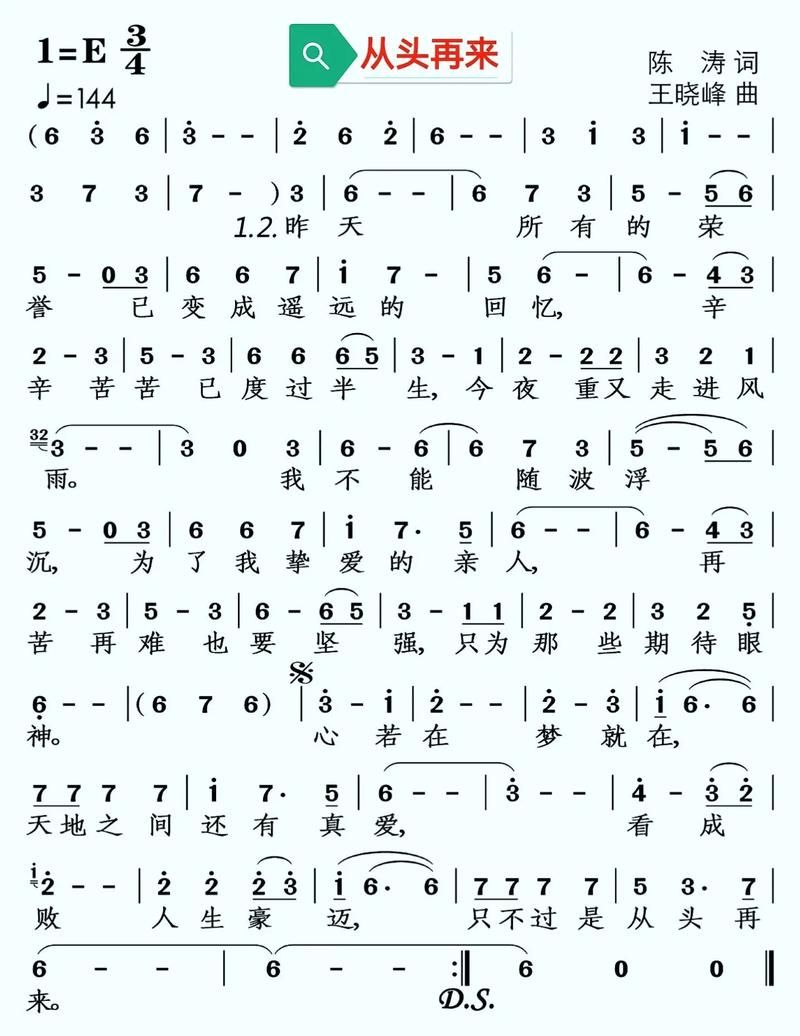

从千万次的问到从头再来,从牵手到不能这样活”,他的每一首歌都像在为时代写注脚——不是追着潮流跑,而是让潮流因他而沉淀。

他给后辈的,是“一句点拨”,更是“兜底的安全感”

这些年,当“导师”成了综艺里的流量密码,刘欢却成了唯一让人服气的“音乐靠山”。在我是歌手里,他从不故作高深,可每当选手卡壳,他总能一句话点醒梦中人。

记得张韶涵第一次唱阿刁时,高音总飘,急得后台抹眼泪。刘欢没说技巧,只问她:“你有没有想过,这首歌的灵魂不是‘高’,是‘倔’?你把自己当成那个在风里走的人,声音自然就稳了。”后来张韶涵说:“那天我忽然懂了,唱歌不是炫技,是讲自己的故事。”

更让人记得华晨宇在歌手唱好汉歌时,把摇滚和戏腔混搭,现场炸了可也引来争议。刘欢在点评时没捧也没踩,反而说:“音乐就像做菜,湘菜有湘菜的热烈,粤菜有粤菜的讲究,重要的是这道菜能不能让人吃得舒服。华晨宇这道‘创新菜’,至少让人尝到了‘用心’的味道。”

他从不吝啬把机会给新人,可也从不容忍“应付了事”。有新人在节目里想靠改编博眼球,刘欢直接打断:“音乐不是投机取巧,你今天偷的懒,听众听得出来。不如踏踏实实写一句能让人记住的歌词。”有人说他“太严格”,可圈内人都懂:在这个“快餐乐坛”里,刘欢的严格,其实就是对年轻音乐人的“兜底”——他怕他们走歪了路,更怕好音乐被埋没。

他给观众的,是“不妥协的坚持”,更是“活着的底气”

很少有人知道,刘欢的耳朵早就不行了。50多岁时,他确诊了“耳硬化症”,听力一天天下降,连日常交流都受影响。可他没停下唱歌,反而说:“听不清怎么了?只要还能把歌送到心里,就值得继续唱。”

去年,他在一场线下唱从头再来,唱到“心若在梦就在”时,忽然停下来对观众说:“抱歉,刚才那句没唱准,我想再唱一次。”台下没有催促,只有掌声。后来有人说:“那一刻忽然明白,为什么他的歌能传这么久——因为他从不骗自己,也不骗听众。”

这些年,他拒绝了不少商业演出,却花时间去做乡村音乐教育,去大学里给学生讲“音乐与生活”。有学生问他:“现在都说流量至上,您还坚持写‘难懂’的歌,值得吗?”他笑说:“音乐不是商品,是活的。你用心对待它,它就会替你说话。”

所以回到最初的问题:刘欢给乐坛的,到底是什么?是几首能传唱几十年的歌吗?是那些被反复打磨的旋律吗?或许不止。更是在这个浮躁的时代,他用40多年的音乐生涯告诉我们:好音乐,从来不需要追赶潮流,只需要忠于内心;真正的音乐人,不必害怕被遗忘,只要你还在真诚地“给”,就总有人会“接住”。

就像他常说的那句话:“唱歌不是为了成为谁,是为了成为‘有用’的人——用音乐给听众一点点力量,就足够了。”

而这,大概就是刘欢能给乐坛的,最珍贵的东西。