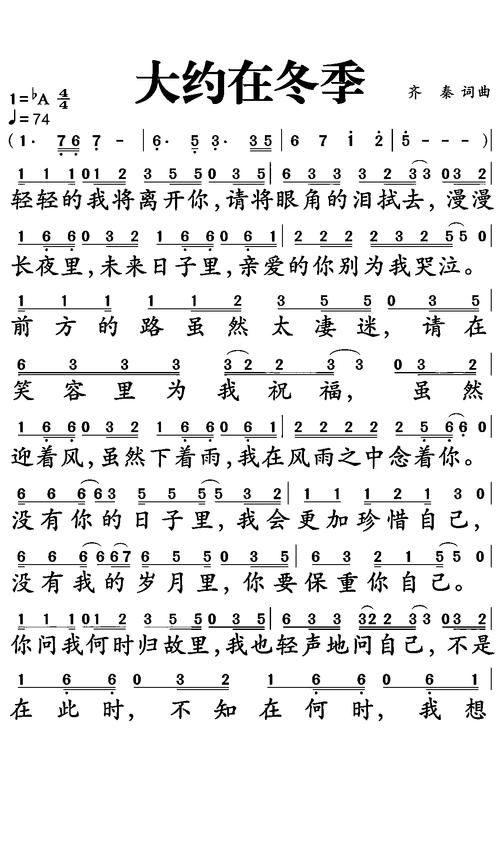

1993年的央视春晚,当刘欢的手指落在钢琴键上,前奏一响,全中国守在电视机前的人都沉默了。

那年冬天,寒风像刀子刮在窗玻璃上,屋里却因为这首歌突然暖和起来。不是齐秦原版里少年意气的疏离,也不是后来无数翻唱者刻意模仿的伤感,刘欢的大约在冬季,像一盅温吞吞的老酒,初听醇厚,细品后劲足,把“舍不得你”四个字,酿进了岁月的褶皱里。

不是“原版”,却成了刻在DNA里的“青春BGM”

现在的年轻人一提到大约在冬季,第一反应是“齐秦的”。但在80后的记忆里,刘欢的版本才是“标准答案”。

1992年,齐秦的原版像一阵飓风刮过华语乐坛,带着浓浓的台式抒情味,年轻人为之疯狂。但到了春晚舞台,导演找到刘欢时,所有人心里都打鼓:“这歌能用‘刘欢式’唱法吗?”要知道,那时候的刘欢,是站在弯弯的月亮里唱“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”的民族唱腔代表,是好汉歌里“大河向东流”的豪迈气概,让他唱“不是在此时,不知在何时”,会不会“水土不服”?

结果证明,多虑了。刘欢没照搬原版的弦乐,只用一架钢琴打底,像在自家客厅里聊天。开头的“轻轻的我将离开你”,气声里带着点舍不得的鼻音,像父亲临睡前掖被角时的小心翼翼;到了“没有你的日子里,我会更加珍惜自己”,声音突然扬起来,像在确认什么,又像在安慰什么,尾音微微下沉,像冬天的尾巴慢慢滑进泥土里。

那年春晚之后,班里男生给女生写情书,结尾抄的不是“一番番春秋冬夏”,而是“你不能问问我爱不爱你”;学校广播站放这首歌,值日生会刻意把音量调小,怕被班主任听见,却又竖着耳朵等副歌部分——大家都说,刘欢唱出了“不敢说出口的爱”,那种“明明很难过,却要笑着说祝你幸福”的拧巴,太真实了。

为什么刘欢的“冬天”,比别人更“有故事”?

有人说:“刘欢一开口,这首歌就不是情歌了,是人生。”

这话不假。他的声音里,有种岁月沉淀下来的“钝感”。年轻歌手唱大约在冬季,是唱“失去的痛苦”;刘欢唱,是唱“回望的温柔”。2008年汶川地震后,他在赈灾晚会上又唱了这首歌,没有华丽的改编,只是说:“有些朋友,可能就像这歌一样,‘不知在何时’就会见不到了,但我们永远记得他们的好。”台下有人哭出声,那不是被旋律击中,是被声音里的“共情”戳中——你知道,他懂那种失去,也懂那种怀念。

更重要的是,刘欢的版本里,藏着一代人的“集体记忆”。90年代初,谁家没台收音机?每天下午五点,中央人民广播电台的每周一歌准时响起,主持人还没报幕,前奏一响,孩子会放下弹珠,主妇会关掉炒菜的声音,老人会摘下老花镜——全家一起等那句“轻轻的我将离开你”。那时候没有手机彩铃,没有短视频BGM,但这首歌却成了“国民背景音”:毕业典礼上放过,婚礼上放过,甚至有老人葬礼上,家属特意点了这首歌——他们说,老人家生前最爱听,像在告诉我们“别太难过,我只是在下一个冬天等你们”。

30年过去了,为什么我们还在听“刘欢的冬天”?

去年冬天,有网友在短视频平台发了个视频:白发苍苍的父亲戴着老花镜,用旧收音机调频,里面传来刘欢的大约在冬季。配文说:“爸爸说,这是他年轻时‘最爱的情歌’,其实是妈妈当年最喜欢听的。”这条视频有300多万人点赞,评论区有人说:“原来我爸也偷偷听过这首歌”“我结婚时,我爸让司仪放了这段,哭了全程”。

你看,经典从不是孤立的旋律,是“一代又一代人的故事”。刘欢的大约在冬季,从没被定义成“情歌”,它更像时间的容器——1993年的冬天,它陪80后过了第一个没有父母的成人礼;2008年的冬天,它陪着汶川人擦干眼泪;现在的冬天,它陪着00后听爷爷奶奶讲过去的事。

就像歌里唱的“不是在此时,不知在何时”,其实我们都知道:这首歌的好,从来不在“唱得多深情”,而在它“唱进了每个普通人的冬天里”——不管是离别时的不舍,还是重逢时的喜悦,只要前奏一响,你都会想起那个“曾让你泪流满面,也曾让你笑出声”的自己。

下次冬天再冷,不妨打开刘欢的版本。不用看MV,不用想歌词,就闭上眼睛听——你会发现,那个“舍不得你”的冬天,其实一直都在心里,从未离开。