你有没有过这样的时刻?在异乡的深夜,电台里突然飘来“不要问我到哪里去,我的情牵着你”,明明只是简单的几句词,眼泪却猝不及防砸下来。这首歌,就是刘欢的绿叶对根的情谊。而那些藏在五线谱间的简谱符号,看似是音乐人的“密码”,实则是刻在几代人DNA里的情感注脚——它不只是纸上的音符,更是游子对故乡的低语,是枝叶对根源的告白。

简谱里的“慢板”:刘欢怎么把“感恩”唱成“心跳”?

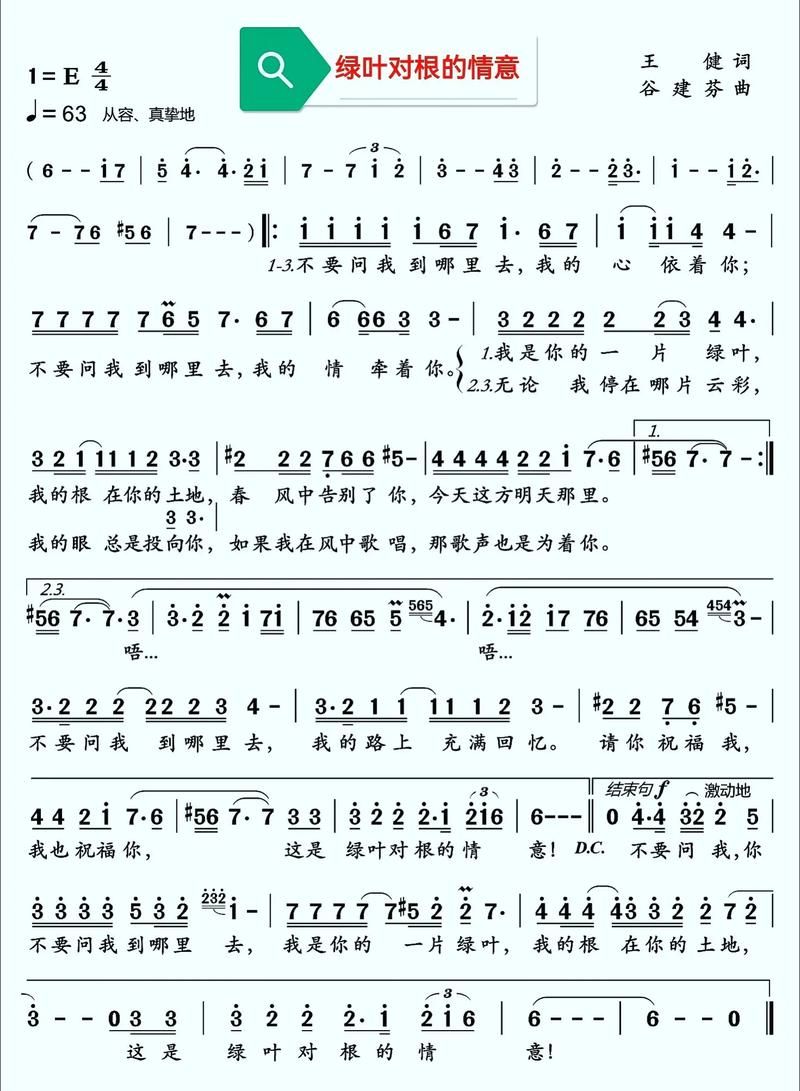

提到绿叶对根的情谊,很多人先想到的是1987年央视春晚的舞台。彼时的刘欢还年轻,穿着简单的深色西装,站在聚光灯下,开口却像一坛陈年的老酒,醇厚得让人心颤。而支撑这醇厚的,正是这首曲子里最特别的“慢板”节奏——你对着简谱看会发现,全曲的旋律线起伏平缓,几乎没有高音的突然拔起,却偏偏在“你是否还记得我,像我记得你”这一句,用“re-sol-mi”三个简单的下行音符,把“思念”酿得又沉又浓。

这哪里是唱歌?分明是把心捧给你看。刘欢自己曾说,这首歌的“情谊”藏在“克制的深情”里。就像简谱里那些“连音线”,音符本身不复杂,但连起来唱,就像落叶在风中打着旋儿,舍不得离开树枝。他很少用华丽的转音,却在“大地的深情”四个字上,用了一个长达八拍的延续音——你仿佛能看到他站在舞台上,目光里藏着对这片土地最虔诚的凝视,连呼吸都跟着旋律放缓,生怕惊扰了这份“根”的厚重。

为什么说这首简谱,是“80后、90后”的音乐启蒙课本?

如果你是70后或80后,大概率在音乐课本里见过绿叶对根的情谊的简谱。那时的音乐课没有炫酷的编曲,老师用一架老旧的钢琴,带着一群孩子一句一句唱“不要问我,不要问我到哪里去……”简谱上的音符像一个个小蝌蚪,却比任何流行歌都更容易记住——为什么?因为这曲子里藏着中国人最熟悉的“情感模板”。

那时的我们还小,不懂什么是“游子”,只知道唱这首歌时,会偷偷看一眼窗外的操场,想着放学要不要和妈妈分享“今天老师表扬我了”;也看不懂“根”的含义,却总在父母接自己放学时,觉得他们就像歌里说的“根”,永远在原地等着。后来才知道,这首简谱教会我们的,从来不是音乐技巧,而是“感恩”的形状——它是树叶上滚动的露珠,是风筝尽头的线头,是我们走到哪里,都揣在口袋里的故乡坐标。

三十年过去,简谱上的“根”为什么越来越烫?

从1987年春晚到2023年“声生不息”的舞台,绿叶对根的情谊被无数次翻唱,可最动人的,依旧是刘欢带着皱纹却依旧明亮的声音。有人问他:“这么多年了,唱这首歌还会哭吗?”他笑着说:“唱到‘我的一切都属于你’的时候,好像看到爸爸妈妈在台下点头。”

现在的年轻人,或许不再像我们一样对着音乐课本唱简谱,但这首歌的旋律却像病毒一样在短视频里“复活”——漂泊的年轻人用它配“地铁上看夜景”的视频,海外留学生用它写“异乡的月亮没有圆”,甚至连脱贫县的农民,都对着镜头举着简谱合唱。为什么这首老歌的简谱,能跨越时代?

因为“根”从来不是一个过时的词。它是你第一次离开家时,妈妈塞进行李的煮鸡蛋;是你加班到凌晨,手机里那句“给你留了汤”;是你站在山顶看着万家灯火时,心里那句“原来这里就是我的家”。简谱上的每一个音符,都是这些情感的“锚点” ——它不张扬,却足够稳,稳到能让每个在人生浪潮里漂泊的人,找到回家的路。

所以,下次再看到绿叶对根的情谊的简谱时,别急着把它当成“音乐作业”。你可以试着把音符按响,不用管跑不跑调,只管跟着刘欢的声音唱——你会发现,那些看似简单的“do-re-mi”,早就在心里长成了参天大树。而树梢的叶子,永远在风里,对脚下的土地,说着那句最朴素的:“我回来了。”