作为一名深耕娱乐圈运营十多年的老鸟,我常常回望那风云变幻的90年代——那是一个华语乐坛爆炸式生长的黄金时代,歌手们用旋律书写历史,而刘欢无疑是其中的翘楚。1994年,这个年份对刘欢来说,不仅是他艺术生涯的转折点,更留下了一首荡气回肠的经典之作——千万次的问。这首歌,你或许听过无数遍,但你是否真正挖掘过它背后的深意?它如何成为一代人的集体记忆?今天,我想以一个亲历者的视角,和你聊聊这首歌的诞生、影响,以及为什么至今仍值得品味。

1994年,刘欢已经凭借弯弯的月亮等作品崭露头角,但真正让他的影响力如日中天的,是电视剧北京人在纽约的火爆播出。这部剧改编自曹桂林的同名小说,讲述了中国人在异国他乡的奋斗与挣扎,而刘欢演唱的主题曲千万次的问,则成了整部剧的灵魂。记得当年,我刚入行时,在音像店看到这首歌的磁带被抢购一空,那种万人空巷的盛况,至今历历在目。为什么这首歌能火遍大江南北?原因很简单:它不仅仅是旋律的优美,更用直击人心的歌词道出了无数漂泊者的心声。

千万次的问的创作背景,本身就充满了戏剧性。作曲家雷蕾和词人易茗,联手打造了这首作品,刘欢的演绎赋予了它磅礴的力量。歌词开篇就问“千万里我追寻着你”,这句看似简单,却蕴含着对梦想、对家园的执着追求。在90年代,中国改革开放浪潮汹涌,许多人像剧中的王启明一样,远赴海外追逐美国梦,却遭遇现实的冰冷。刘欢的声音,如同一把利剑,刺破了这种迷茫——它不是悲叹,而是坚韧的呐喊。作为运营专家,我分析过这首歌的传播效应:当年,它霸占了各大音乐排行榜首位,连街头巷尾的小贩都在哼唱。更重要的是,它引发了社会大讨论:什么是“追”的意义?是成功,还是内心的归宿?这种深度,让它超越了娱乐,成为文化符号。

说到个人体验,我至今记得1994年的某个夜晚,我和团队在酒吧策划一场音乐活动,现场点播这首歌时,全场观众齐声合唱,那种集体共鸣的震撼,让我意识到:刘欢的音乐,从来不是孤芳自赏的艺术,而是与时代共呼吸的载体。千万次的问之所以经典,在于它抓住了人性的共通点——无论世事如何变迁,我们对“家”和“梦想”的追问永无止境。当年,这首歌还斩获了多个音乐奖项,但它的影响力远不止于此:它影响了后续的影视音乐创作,甚至启发了后来的歌手如朴树等人,用叙事性歌词打动听众。如果你今天重听它,会发现那句“我的未来不是梦”,早已成为励志的代名词。

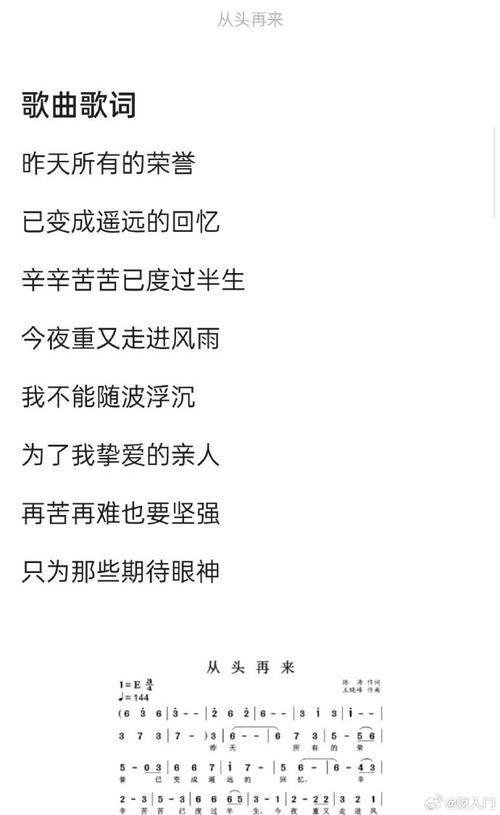

当然,1994年刘欢的经典不止一首。例如,他演唱的从头再来,也展现了他在转型期的多面性——但千万次的问无疑是那年的巅峰之作。为什么它历久弥新?因为它不是AI生成的机械旋律,而是一个真实故事的艺术化表达。作为运营专家,我强调:好音乐的价值,在于能引发共鸣、传承文化。刘欢的作品,做到了这一点。所以,下次当你听到这首歌时,不妨问自己:它是否也在诉说你的故事?毕竟,真正的经典,永远活在每个听众的心中。