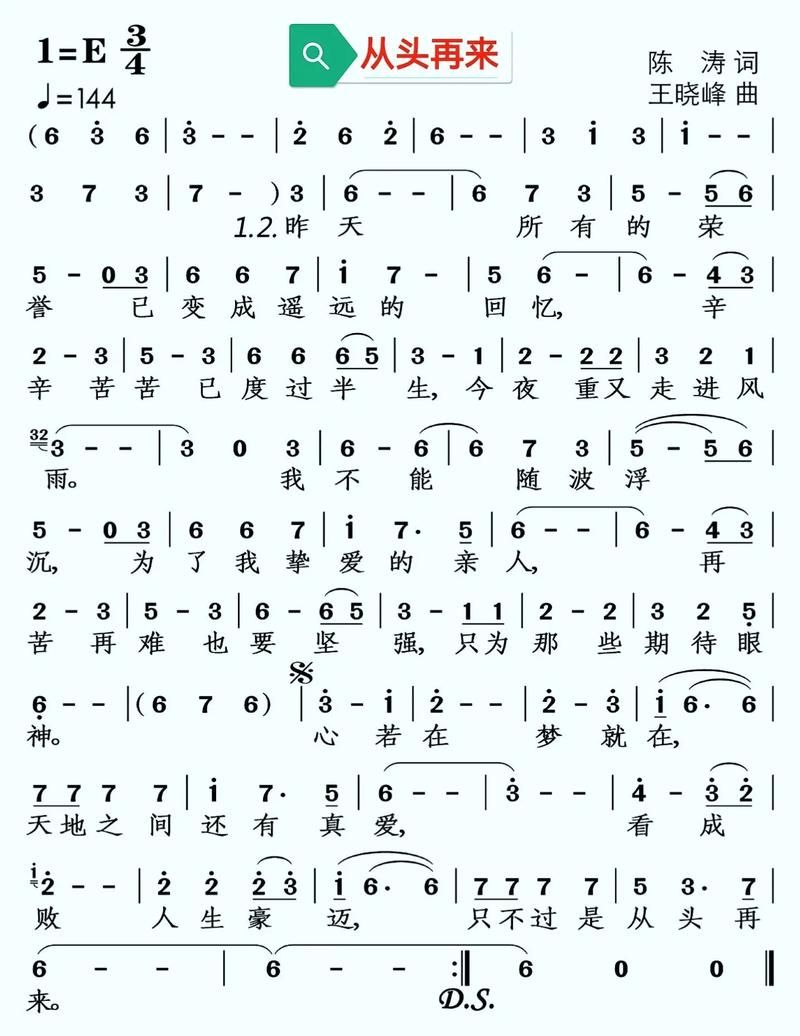

1997年的冬天,北京和平里的菜市场天不亮就亮起了灯。张建国裹着洗得发白的蓝棉袄,蹲在猪肉摊后搓着手,哈气在冷凝的空气里凝成白雾。昨天,他所在的纺织厂正式破产,和他一起“下岗”的,还有车间里三百多个朝夕相处的工友。广播里突然飘出个声音——“心若在,梦就在,天地之间还有真爱;看成败,人生不过是从头再来……”是刘欢,嗓音醇厚得像老酒,每个字都砸在冻僵的心上。张建国低下头,看见手里的半包烟,不知什么时候被攥得皱巴巴,烟丝从缝隙里撒在地上,像撒了一地碎掉的时光。

那时候的工人,是真的把“厂子当作家”。工厂的澡堂子、医务室、子弟学校,连门口那棵老槐树,都刻着几代人的青春。可90年代国企改革的浪潮打过来,“砸三铁”的风声刮得紧,“优化下岗”四个字,像把钝刀子,慢慢割着每个家庭的命脉。张建国的老婆在街道办的鞋厂,也拿了“待岗证”,儿子上高中,学费还没着落。那会儿的街头,传得最多的段子是“十个工人九个待,还有一个在买卖”,广播里天天播“再就业工程”,可具体怎么“再”,没人说得清。就是这时候,刘欢那首歌,像根救命稻草,从天而降。

其实刘欢一开始并不知道,自己会成了百万下岗工人的“心里话”。那时候的李海鹰刚写完从头再来的demo,找到他时,只说“这歌儿得唱出普通人的劲儿”。刘欢戴上耳机,前奏一起,眼睛就亮了——“这不是唱给大人物的,这是唱给咱老百姓的”。他进录音棚那天,没要华丽的灯光,也没要修音师,就对着麦克风,一遍遍唱“心若在,梦就在”。唱到“看成败”那句,他突然停下来,对在场的人说:“你们知不知道,现在多少工人兄弟丢了饭碗?这歌儿不能飘,得让他们听着踏实,觉得‘对,我就是能从头再来’。”后来有人问,为什么唱这首歌时,嗓子总是带着点哑?刘欢挠挠头,说:“可能我那会儿,也跟着着急吧。”

歌是怎么传开的?没人说得清。有人说,是央视的春晚舞台,刘欢穿着藏青色中山装,对着亿万观众唱出了这句“从头再来”;有人说,是各地再就业培训中心的喇叭里,总循环播放这歌;也有人说,是像张建国这样的工人,用破旧的录音机,在工厂门口、菜市场的摊位上,一遍遍按着“重复”键。张建国记得,有一次他在修车铺等车,收音机里放这首歌,旁边一个满手油污的老师傅突然抹了把脸,说:“我儿子下岗了,今早还跟我吵架,说这辈子完了。我得让他听听这歌儿。”——你看,哪有什么宏大的宣传?就是工人之间的口口相传,让这首歌成了那个年代最朴素的“力量密码”。

有次采访,有个老记者说,他当年跟拍一个再就业市场,看见一个五十多岁的女工,举着“应聘保姆”的牌子,在寒风里站了三天。第三天,她听见路边小店放从头再来,突然蹲在地上哭,边哭边说:“我不怕累,就怕觉得自己是废人。”后来呢?后来她真的去一户人家当了保姆,把雇主家的老人照顾得妥妥帖帖,过年还给记者寄了她自己做的年糕,附了张纸条:“现在又觉得,自己还有用呢。”——这就是那首歌的力量,它不喊口号,不谈大道理,就告诉每个“被时代落下”的人:你不是失败者,你只是需要,重新站起来的勇气。

有人说,现在的年轻人不懂从头再来,毕竟“下岗”早已成了历史课本里的词。可你看,疫情之后多少小老板关门,多少年轻人“毕业即失业”,他们打开音乐软件,听到那句“看成败,人生不过是从头再来”,还是会忍不住收藏。为什么?因为真正的经典,从来不怕时光。它唱的不是某个特定的年代,而是每个在生活中跌跌撞撞、却从未真正倒下的人。

前阵子,张建国给我发微信,说他孙子考上了大学,学的是“电商运营”。照片里,他穿着崭新的夹克,站在自家开的杂货店前,笑得露出两排牙。他说:“现在日子好了,可每次听到刘欢那首歌,还是会想起当年在菜市场的日子。不过现在不一样了,‘从头再来’不是无奈,是盼头啊。”

是啊,刘欢给我们下岗工人的歌,哪是什么“悲歌”?它是一面镜子,照见了那代人的坚韧;它是一盏灯,给后来者照亮了路。这么多年过去了,刘欢的歌可能唱了不少,可只有这一首,能让几百万人隔着时光,听见彼此的心跳。因为最好的音乐,从来不是技巧的堆砌,而是把普通人的日子,酿成了永远不老的诗。