要聊“刘欢的模仿者”,得先明白一件事:刘欢在华语乐坛,从来不是“能被模仿”的人。说他是“歌坛常青树”太轻,说他是“音乐活化石”又太老——他是把歌唱进骨头里的刘欢,是用一嗓子就能定调华语乐坛的“活传奇”。这么说吧,想模仿他?先搞清楚他的“根”长在哪儿。

刘欢的嗓音,到底是“宝藏”还是“黑洞”?

为什么说“模仿刘欢=碰瓷”?

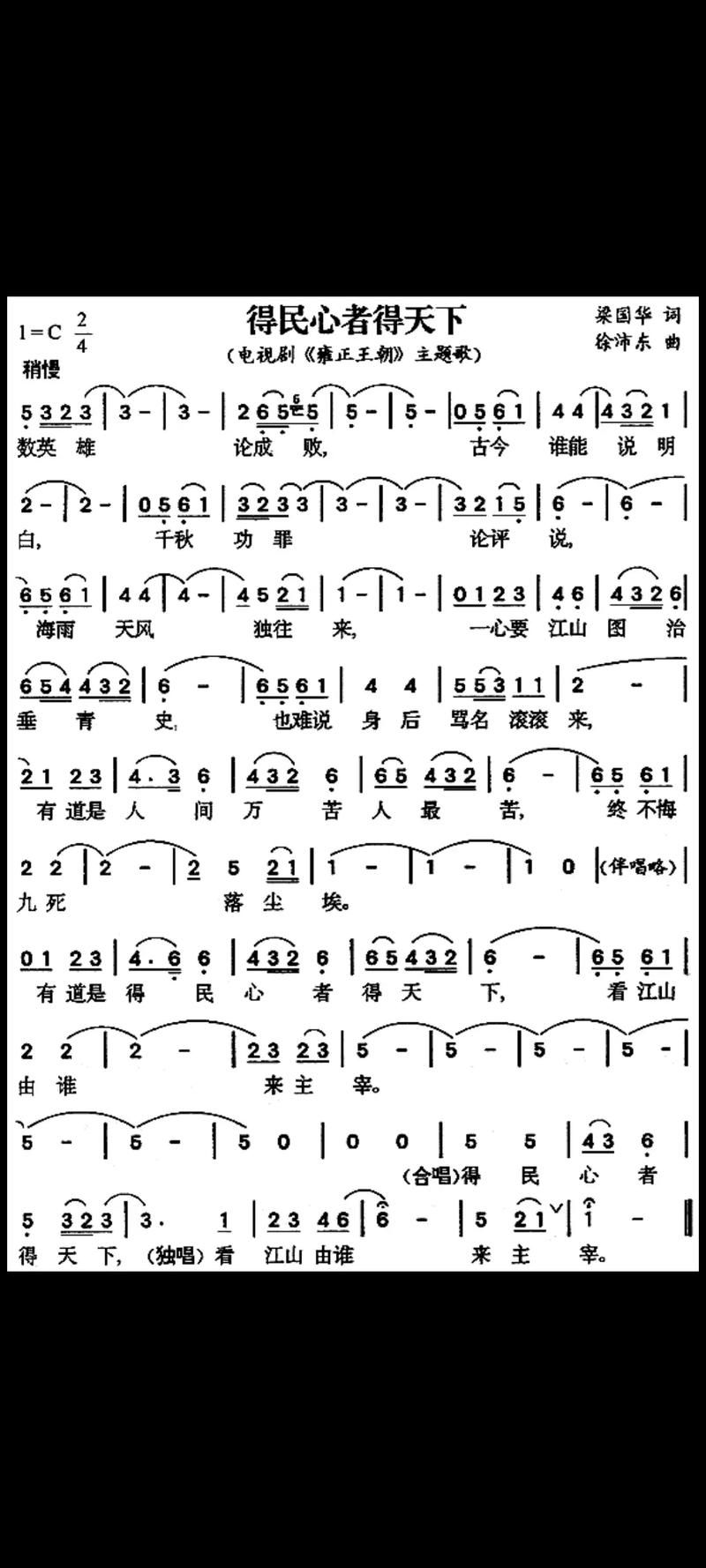

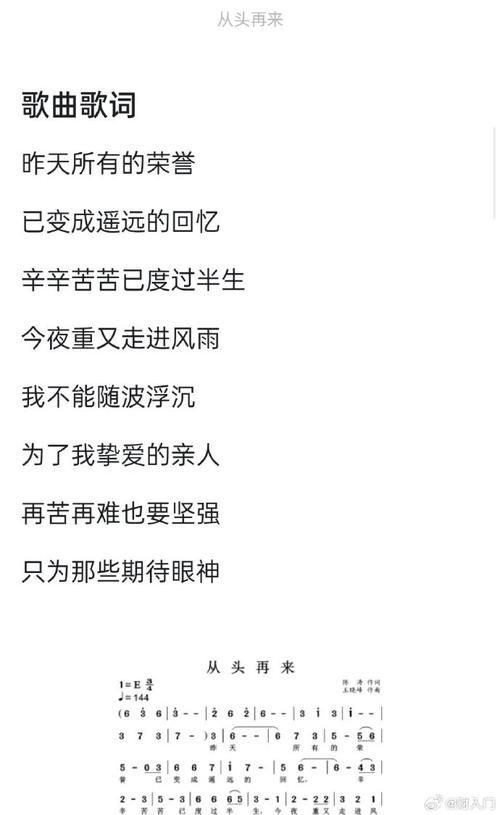

先拆解他的“不可复制性”。他的嗓音,是老天爷赏饭吃的“大魔王级配置”:中音浑厚如陈年酒,低音沉稳像山峦,高音嘹亮又带着股不屈的劲儿,这种“横跨五个八度、又带着金属质感”的音域,华语乐坛独一份。更要命的是他的“叙事感”——他唱好汉歌时,你眼前不是李逵,是整个梁山;唱从头再来时,那不是苦情,是历经风雨后的通透。这种“用声音演故事”的能力,不是练出来的,是阅历和天赋揉出来的。

那些试图“复刻”刘欢的人,后来怎么样了?

你要真翻翻娱乐圈的模仿史,会发现一个有意思的现象:模仿刘德华的能当“华仔接班人”,模仿张学友的敢叫“歌神再现”,但模仿刘欢的……要么成了“油腻段子手”,要么成了“冷门综艺糊咖”。

比如早年的模仿秀节目里,总有选手穿件宽大衬衫,顶着“刘同款”光头,一开口就刻意压着嗓子装“厚重”。结果呢?刘欢的浑厚是自带共鸣的磁性,他们搞成了“公鸭嗓卡壳”;刘欢的高音是举重若轻的穿透力,他们弄成了“破音尖叫”。观众笑一笑:“这哪儿是刘欢,这是隔壁工地喊号子的王师傅啊!”

短视频时代更明显。有人学他千万次呼唤的开头,非要加个“啊——”的拖长音,结果声音抖得像帕金森患者;有人玩“刘欢变声器搞笑配音”,弹幕里全是“求放过刘老师”。说到底,模仿者只学到了他的“形”——光头、大褂、标志性的点头,却没摸到他的“魂”:对音乐的敬畏,对歌词的尊重,那种“张口就是共鸣”的底气。

为什么没人能“超越”刘欢?因为“模仿”从一开始就错了

其实真正的问题从来不是“谁模仿得像”,而是“为什么要模仿刘欢”。

你看刘欢自己,从没想过“模仿谁”。他年轻时唱少年壮志不言愁,是带着年轻人的冲劲儿;后来唱弯弯的月亮,多了对生活的温柔;我是歌手里唱非洲梦,是把格局打开到国际的视野。他的每个阶段都在“突破”,而不是“重复”——这种“忠于内心、忠于音乐”的态度,才是他真正的“护城河”。

倒是有个别模仿者,想走“捷径”。他们觉得“刘欢的歌显功底”,往舞台上一站,靠“吼”“装深沉”蒙观众。可刘欢的歌,哪一首不是“唱给懂的人”?凤凰于飞的婉转,往事随风的释怀,不是靠嗓子大,是靠“情”入。模仿者连歌词里的故事都没搞懂,就敢张嘴?难怪观众买账——这就像你让一个没读过武侠的人去演金庸,生搬硬套,全是尴尬。

所以,“刘欢的模仿者”到底是谁?

答案可能让你意外:真正的“刘欢模仿者”,从来不是某个具体的人,而是每一个“认真对待音乐、愿意用作品说话”的歌者。

你看那些唱功扎实的歌手,或许没人会说“他像刘欢”,但你能在他们的歌声里,听到刘欢那种“对音乐的较真”:比如韩磊的“稳”,杨宗纬的“情”,虽然风格不同,但都有“不玩虚的”劲儿。就连现在的年轻歌手,像单依纯,她唱永不失联的爱时,那种对情感的细腻处理,其实也是对“刘欢式歌唱精神”的间接传承——不是模仿声音,是模仿那份“对音乐的敬畏”。

最后想说:刘欢不需要“模仿者”,他需要“继承者”

刘欢在乐坛立了这么多年,早不是“歌手”两个字能定义的。他是“音乐教育家”,带出了无数学生;他是“公益音乐人”,用歌声推动着社会进步;他是“活着的传奇”,让华语乐坛有了“厚度”。

那些想模仿他的人,与其琢磨“怎么学他的嗓子”,不如学学他的“心”:不追热点,不媚流量,把歌当艺术,把观众当知音。毕竟,刘欢只有一个,但“认真唱歌的人”,永远值得被记住。

所以啊,别再问“刘欢的模仿者是谁”了——真正的答案,在你下一次认真听歌的时候,就藏在那个愿意为你“用生命唱歌”的声音里。