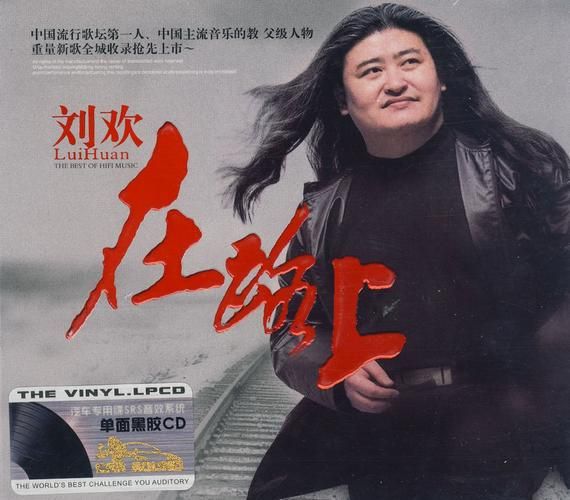

90后的青春里,几乎每个人的Walkman或CD机里都躺过一盘"刘欢"。当好汉歌的"大河向东流"响彻大街小巷时,我们以为这就是他最浓烈的模样;直到某天深夜,电台随机播放到在路上——吉他拨弦像车轮碾过铁轨,他的声音从胸腔里撞出来,带着风沙和温度,瞬间把人拉回1993年的那条漫漫长路。

你有没有过这样的时刻?听在路上时,眼前会自动拼接出画面:黑白或泛黄的胶片质感,镜头掠过戈壁滩的碎石、绿皮火车的车窗、城市立交桥的霓虹,还有刘欢站在聚光灯下,穿着简单的衬衫,眼睛亮得像盛着星星。这些"画面"不一定真存在过,却像种子在心里生了根,成了这首歌最鲜活的注脚。

1993年,一首歌从北京人在纽约里长出来

很多人不知道,在路上的"前世"是美剧北京人在纽约的插曲。当时刘欢不仅是演唱者,还参与了主题曲千万次的问的创作和制作。剧组要的不是一首"流行歌",而是一队能承载中国人初赴异乡的迷茫、挣扎与盼望的"灵魂配乐"。

他在录音棚里抱着吉他试了和声,一遍遍地改歌词。"在千山之巅,万水之缘"这句词,最初版本是"翻过千山,越过万水",但他总觉得少了点"在路上"的流动感。直到某天凌晨,他推开窗看到晨雾中的北京城,突然蹦出"之巅""之缘"——不是抵达目的地的炫耀,而是对"过程"本身的敬畏。

录制时,他特意要求去掉华丽的配器,只用原声吉他打底。"人要去闯荡,靠的是双脚和心跳,太复杂的声音反而假。"于是我们听到的歌声里,指尖按弦的微颤、换气时的轻微喘息,甚至他唱到"一路上的风和雨"时,喉结滚动的声音都清晰可闻。像在耳边讲一个老朋友的故事,真实得能闻到风里的沙尘味。

那些"在路上"的瞬间,原来早就藏在歌里

如果你有一台时光机,翻出1995年刘欢在央视春晚唱故事就是故事的录像,会发现他穿一身深色西装,头发梳得一丝不苟;但再看他1993年唱在路上的片段——简单的牛仔外套,袖子挽到手肘,说话时爱比画,眼睛总盯着远方,像随时要背起吉他出发。

这种"在路上"的状态,藏在他所有的表演细节里。有次演唱会唱这首歌,他即兴加了段口哨,吹到一半突然笑场:"刚才有个观众冲我喊'刘欢老师,吹差点没事'!"台下掌声雷动,他却正色道:"你们别笑,'在路上'哪有那么多完美?摔一跤,吹跑调,但还得往前走,这才是真的。"

有人曾问他:"这首歌的'路',是去纽约的路,还是人生的路?"他摸着下巴想了想:"路就是路啊。你从生下来就在走,走到老,走到停。重要的不是去哪里,是一边走一边看见什么,记住什么。"

现在回头看,那些我们以为"没有画面"的歌声,其实早就被他的眼神和旋律画成了画——开头那句"我要用我的青春荡涤这岁月的尘埃",画面是清晨五点的火车站,背着行囊的年轻人对着玻璃窗整理衣领,镜子里的人眼神亮得能点火;副歌"我要在风里雨里笑着唱我的歌",画面是暴雨中奔跑的孩子,头发贴在脸上,却把嗓子扯得震天响,像在跟全世界宣战。

20多年后,我们终于成了歌里的人

前几天刷到一条视频,00后博主用AI修复了1993年北京人在纽约的片段,模糊的画面突然清晰,刘欢站在纽约街头的橱窗外,看着玻璃上映出的自己,轻轻哼了句在路上的调子。评论区里有人说:"原来我爷爷看这部剧时,眼里光是跟我现在刷到孤注一掷时一样。"

是啊,从90年代"下海潮"的"敢闯敢拼",到现在的"内卷与躺平",变的是时代的节奏,不变的是"在路上"的底色。我们或许不再背帆布包挤绿皮火车,但每天在地铁里刷简历、在加班改PPT、在深夜纠结"要不要跳槽"的那一刻,其实都走在刘欢唱的那条路上——有风有雨,有光有尘埃,但膝盖还硬,心跳还热。

前几天整理旧物,翻出大学时的歌词本,"一路上的山山水水,一路上的千难万险"被用红笔圈了又圈,旁边歪歪扭扭写着:"2014年3月15日,今天考完研,不知道能不能上,但我要像他唱的,往前走。"

突然想起刘欢在一次访谈里说:"音乐这东西,年轻时是用来壮胆的,中年是用来回味的,老年是用来传给下一代的。在路上能活这么久,大概是因为每个人都把自己的故事,塞进了歌里。"

所以下次再听在路上,不妨闭上眼睛——你会发现,刘欢的歌从来不是"背景音",它是一本会翻动的相册,每一页都写着你自己的故事:第一次出远行时的忐忑,失恋后在街头暴走的雨夜,拿到offer时在办公室跳起来的欢呼……那些你以为"无人见证"的瞬间,其实都有歌声陪着,成了你"在路上"最亮的星。

只是不知道,当你翻到这本相册的某一页时,会不会突然想起:原来我们早就成了歌里的人,而刘欢,始终是那个站在路口,笑着说"往前走"的引路人。