要是问华语乐坛谁的歌能“跨年龄圈粉”,可能很多人会想到周杰伦,但要说到“让不同年代的人都能跟着唱两句”,刘欢绝对排得上号。小时候电视里放好汉歌,跟着“大河向东流”吼得满脸通红;长大后在KTV点从头再来,哪怕跑调也要喊完那句“心若在梦就在”;后来刷到凤凰于飞的live版,又被那一句“旧王堂前燕,飞入百姓家”唱得心头一颤。刘欢的歌,好像有种“魔力”——不管过了多少年,只要前奏一响,就能把人拉回某个瞬间。这到底是怎么回事?是他的声音特殊,还是歌里藏着什么“独一份”的东西?

先说最直观的:刘欢的声音,是老天爷赏饭吃的“辨识度”。你不用看歌词,光听声音就能认出是他。他的音域宽得不像话,低音能沉到心底,像千万次的问里开头那句“层层叠叠的山啊”,像是站在旷野里对着远山呼喊,带着股子执拗劲儿;高音又能亮得刺破天,像弯弯的月亮副歌“今天的的笑容,依然在我脸上”,那份清亮里透着温柔的劲儿,不尖锐却让人过耳不忘。更绝的是他的“叙述感”,唱歌不像在“飙”,像在跟你讲故事,每个字都带着情绪重量。唱好汉歌时,你是能听出梁山好汉的豪迈不羁;唱北京北京时,你又能感受到这座城市里漂泊者的无奈与眷恋。这种“声音里带故事”的本事,现在多少歌手都学不来——毕竟,没人能轻易复制几十年的生活沉淀。

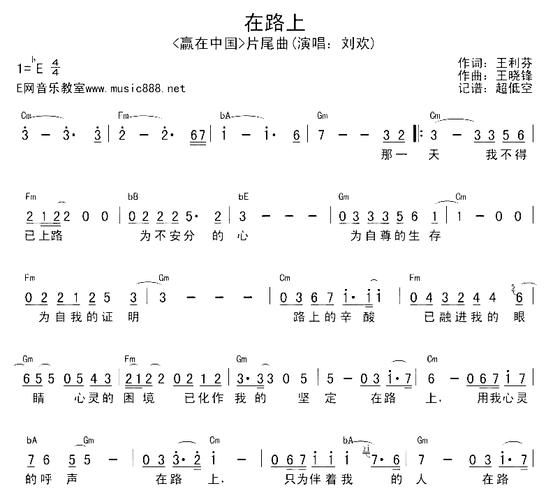

再细琢磨他的歌,会发现不是“口水歌”,而是能让人品出滋味的“作品”。刘欢选歌、写歌(甚至作曲)从来不是“为了红”,更像是在琢磨“怎么用音乐表达点实在的东西”。比如从头再来,当年下岗潮里,这首歌成了多少人的精神支柱,歌词“心若在梦就在,天地之间还有真爱”没有喊口号,却比任何励志名言都让人心头一暖;好汉歌更是绝,把水浒传的豪气揉进了旋律里,你听他唱“路见不平一声吼”,是不是不自觉地就想拍桌子?后来给甄嬛传唱凤凰于飞,用京剧的韵腔唱“红颜白发更缠绵”,把宫斗戏里的爱恨唱得像首长诗,连不追剧的人都会单曲循环。这种“歌如其人”的实在——不搞花里胡哨的编曲,不玩空洞的概念,就认认真真用旋律讲故事、传情绪,才是他能火三十多年的“硬道理”。

而且刘欢的歌,从来不是“一个人的独角戏”,而是能跟着时代走的“活化石”。八九十年代,他的歌里有改革开放的奔头,少年壮志不言愁唱的是年轻人的热血;千禧年后,他的歌里有社会变迁的温度,从头再来唱的是普通人的坚韧;到了现在,甄嬛传芈月传的主题曲,又让年轻人看到了中国风音乐的美。你说“时间都去哪儿了”火了全国,但刘欢早在1997年就唱过千万次的问,唱的是对命运和未来的叩问,这种对“人”的关注,对“真”的坚持,让他的歌不会“过时”——就像好酒,放久了反而更醇厚。

很多人说“刘欢的歌是‘成年人的必修课’”,其实不对。他的歌是“所有人的必修课”:孩子能从好汉歌里听出勇往直前,中年人能从从头再来里找到力量,老人能从弯弯的月亮里回忆青春。为什么?因为刘欢的歌里没有“标签”,没有“人设”,只有最朴素的情感:对生活的热爱,对命运的追问,对平凡的尊重。你听他唱歌,会觉得“他是在替我说出心里话”,这种“被理解”的感觉,才是最让人上头的“密码”。

所以回到最初的问题:刘欢的歌到底怎么样?不是“好”字能概括的。是那种让你一听就觉得“对味儿”的实在,是几十年如一日“用唱歌当事业”的坚持,是能把日子里的喜怒哀乐都变成旋律的本事。可能现在很多人更喜欢节奏快的流行歌,但刘欢的歌就像家里的老座钟——不管外面世界多吵,它总能稳稳地走着,提醒你:有些旋律,永远不会过时;有些情感,永远值得被唱出来。