如果让你形容“刘欢的歌”,你会想到什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪气干云,是从头再来里“心若在梦就在”的坚韧不屈,还是弯弯的月亮里“岁月静好”的温柔缱绻?但你有没有发现,当这些旋律从古筝的21根丝弦间流淌出来时,好像突然被注入了另一种灵魂——那是一种既有岁月沉淀的厚重,又有中国骨子里的灵动,听得人心里酥酥的,像温了一壶老酒,越品越有味儿。

刘欢的歌,天生就带着“古筝相”

很多人说“刘欢的歌不好唱”,难就难在他的歌不是“炫技”,而是“走心”。他的旋律里藏着一个完整的故事:好汉歌是一群江湖儿女的快意恩仇,千万次的问是对命运的无声叩问,我和你是世界的温柔相拥。这种“叙事性”,恰巧和古筝的“性格”不谋而合。

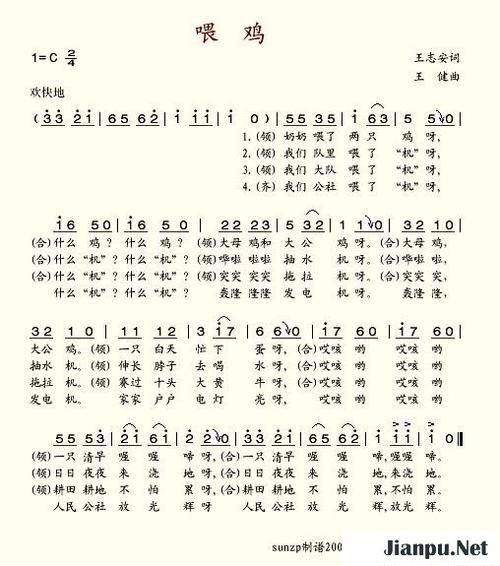

古筝这乐器,从战国的“筝”走到今天,骨子里就是个“故事家”。它不像钢琴那样张扬,也不像吉他那样随意,它的每一根弦都像在低语:高音区清亮如林间鸟鸣,中音区温润似檐下雨滴,低音区浑厚若山间钟鸣。尤其是轮指、摇指、扫弦这些技法,能把复杂的情绪拆开揉碎——比如好汉歌里“嘿咻嘿咻”的节奏,用古筝的扫弦一弹,那种“大碗喝酒、大块吃肉”的豪气扑面而来;而弯弯的月亮里“今天的记忆啊,风它吹不散”的思念,用摇指轻轻一带,就像月色下的水波,一圈一圈漾到人心里。

刘欢自己曾说:“我写歌时,脑子里总有个‘画面’,这个画面最好能用中国乐器来画。”你看,北京申办2008奥运成功纪念歌曲里,他把“五环”的旋律写得像古琴的泛音,而古筝的轮指刚好能把这个“从远处慢慢靠近”的感觉弹出来。这或许就是为什么,当刘欢的歌遇上古筝,就像“遇到对的人”——不必刻意讨好,骨子里的契合已经让彼此发光。

古筝弹刘欢,是“老歌新唱”更是“文化回家”

前两年在经典咏流传的舞台上,古筝演奏家吉炜和刘合唱了一版从头再来。当古筝的前奏响起,很多人都愣了——原版里刘欢的声音像一把钝了的刀,越磨越有劲儿;而古筝却把那种“沉郁顿挫”的情绪,变成了“千磨万击还坚劲”的韧劲。尤其是“心若在梦就在”这句,吉炜用左手在码子上方轻压,做出“吟”的技法,弦音像是在叹气,又像是在鼓励,听的人鼻子一酸,眼泪差点掉下来。

这就是古筝的魔力:它能把刘欢歌里的“奋斗哲学”,翻译成中国人最熟悉的“语言”。就像好汉歌,原版是“粗粝的豪迈”,古筝版却是“雅致的豪迈”——前奏用快速轮指模拟“马蹄声”,间奏用花指点缀“落叶飘零”,到了副歌的“路见不平一声吼”,猛地一个扫弦,像侠客拍案而起,但收尾时又轻轻一勾,留有余味。这种“刚柔并济”,不正是中国文化里“外圆内方”的写照吗?

后来我问过吉炜,为什么偏爱改编刘欢的歌?她笑着说:“刘欢的歌里总有一种‘根’,就像古筝的21根弦,根根连着‘中国心’。你弹我和你时,会觉得这不仅是奥运歌曲,更是‘天下一家’的东方智慧;你弹千万次的问时,会觉得这不仅是北京人在纽约的配乐,更是每个中国人在迷茫时对自己的‘灵魂拷问’。这种‘根’,用古筝弹出来,才最对味。”

为什么我们总能在古筝版刘欢的歌里,找到“回家的感觉”?

去年在短视频平台,突然火起来一个古筝改编视频:一个穿着汉服的女孩,弹着好汉歌,镜头外的爷爷跟着哼“大河向东流,天上的星星参北斗”,弹着弹着,祖孙俩都笑了,评论区炸了——“原来奶奶辈也听刘欢”“这调子我爷爷修自行车时总哼”“古筝一弹,感觉回了小时候的院子”。

这个视频里藏着答案:刘欢的歌,属于一个时代的“共同记忆”;而古筝,属于一个民族的“文化基因”。当两者相遇,就像把“爸爸的老唱片”放进了“奶奶的梳妆盒”——熟悉的旋律,陌生的质感,却让人感到无比安心。

你听亚洲雄风的古筝版,气势恢宏却不张扬,像丝绸路上的驼队,带着千年文明走向世界;你听天地在我心的古筝版,空灵悠远又深情,像敦煌壁画里的飞天,俯瞰人间却心怀慈悲。这些改编没有刻意“炫技”,却把刘欢歌声里的“家国情怀”“人文温度”,变成了看得见、摸得着的“中国画面”。

或许这就是我们爱听古筝版刘欢歌的原因:在这个快节奏的时代,我们总在寻找“锚点”。刘欢的歌是岁月的锚点,古筝旋律是文化的锚点。当两者交汇,我们听到的不仅是一首歌,更是小时候坐在爷爷膝上听故事的温暖,是长大后浪迹天涯时对“根”的惦念,是无论走多远,都能在某个弦音里,找到“回家路”的踏实。

所以下次,当你感到疲惫时,不妨点开一首古筝版的刘欢的歌。或许是好汉歌,让你想起“该出手时就出手”的勇气;或许是从头再来,让你记住“心若在梦就在”的希望;又或许只是弯弯的月亮,让你在“岁月静好”里,找到片刻的安宁。毕竟,有些旋律,从出生起就在血液里流淌;有些乐器,一生都属于中国魂。当它们相遇,自然能听一辈子——因为那不仅是音乐,更是我们刻在骨子里的,东方浪漫与人间真情。