凌晨两点的KTV里,有人扯着嗓子吼“大河向东流”,跑调跑到邻居想报警;小学的文艺汇演上,小朋友奶声奶气唱“我知道,我的未来不是梦”,老师忍不住拍视频发朋友圈;就连短视频平台的bgm,时不时就蹦出“你がいるから”的旋律——没错,这都是刘欢的歌。

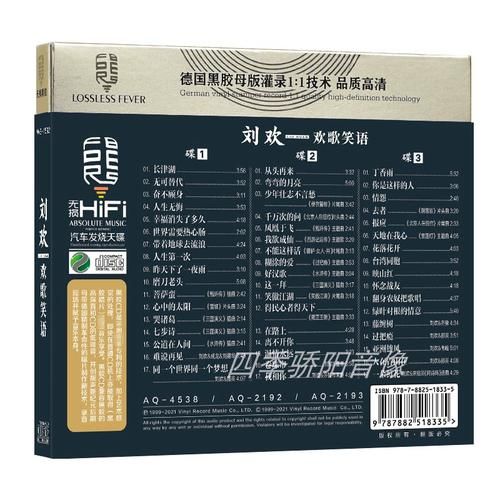

你可能没听过好汉歌的原唱是谁,但你一定跟着哼过“路见不平一声吼”;你可能分不清“千万次的问”和弯弯的月亮哪个更早,但你手机里肯定存着其中一首。刘欢的歌像长了脚,30年前钻进录音带,20年前刻进CD,10年前挤进MP3,现在又顺着耳机线钻进00后的耳朵里:凭什么他的歌能“跨代圈粉”?今天就翻翻老歌本,看看那些刻在华语乐坛DNA里的旋律,到底藏着什么魔力。

一、刘欢的“嗓子”:不是“高”那么简单,是“有温度的技巧”

说刘欢是“华语乐坛定海神针”,没人会反对。但你知道他的嗓子到底“神”在哪吗?

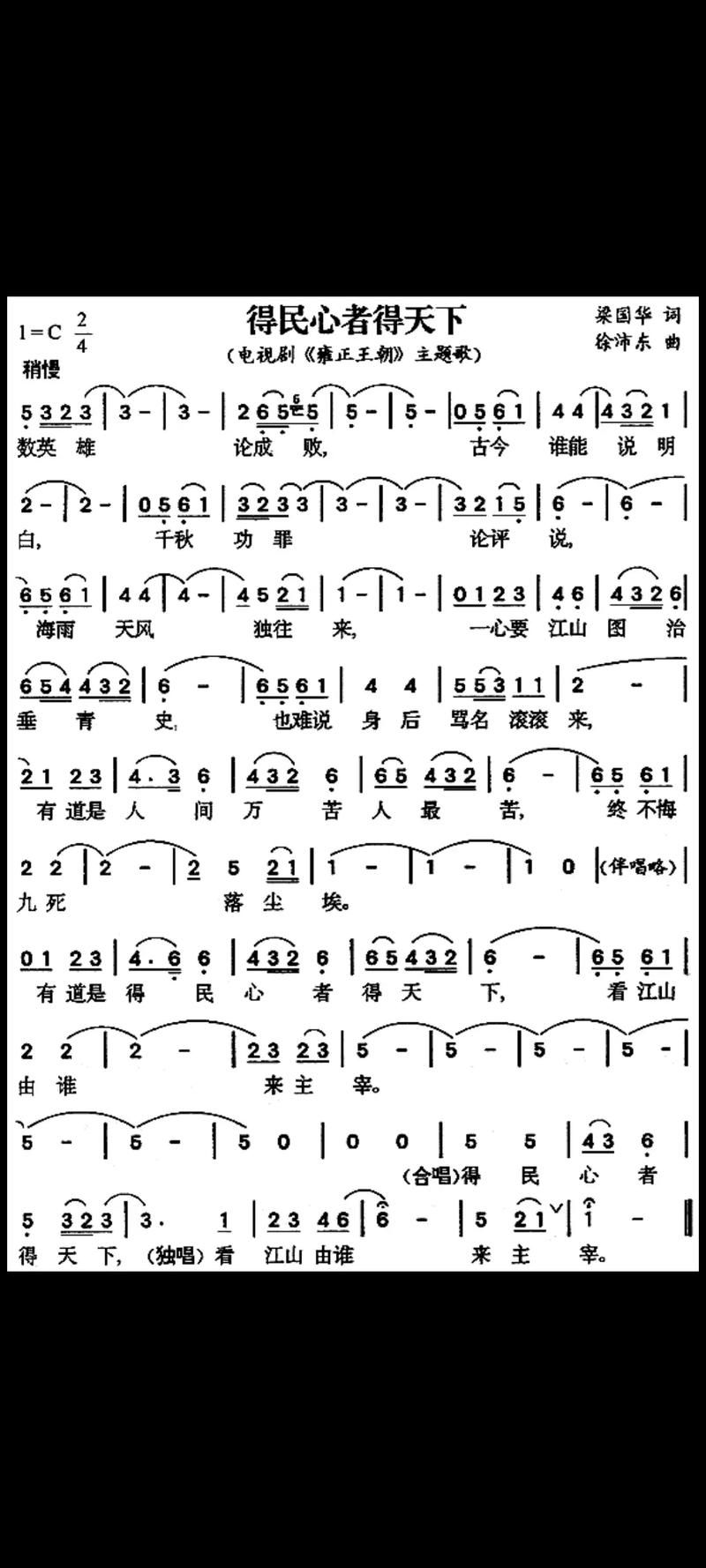

90年代初,内地流行音乐刚起步,歌手们要么学港台的“甜腔”,要么追欧美的“炫技”。刘欢不跟风,他把自己在中央音乐学院学的美声唱法,揉进了老百姓的日常里。比如1990年春晚的少年壮志不言愁,他没用当时流行的“假声颤音”,而是用胸腔共鸣把“金色盾牌,热血铸就”吼得像从地上长出来的——既有金属般的硬度,又带着泥土的腥气,让听的人后背直发烫。

后来唱好汉歌,更绝。没有编曲demo,他跟着水浒传剧组在山东选景,看着景阳冈的土坡,瞬间找到了“江湖气”:用“喊”代替“唱”,尾音带点沙哑,像喝了二两白酒的汉子在山头放歌。导演张纪中起初担心“太糙”,结果播出后成了“国民神曲”,连卖菜大妈都会跟着“嘿哟嘿哟”吆喝。

最绝的是他的“共情感”。听弯弯的月亮,你会想起外婆家的老藤椅;听千万次的问,你会跟着“千万次地问,你到底在哪儿”揪心——不是因为他声音多“亮”,而是他把每个字都嚼碎了,裹着情绪喂进你耳朵里。这种“不炫技却技惊四座”的本事,如今多少流量歌手都学不来。

二、那些“破圈神曲”:原来藏着90年代中国人的“青春剧本”

刘欢的歌之所以能传唱,不光是因为好听,更是因为他的歌里,刻着每个时代的“集体记忆”。

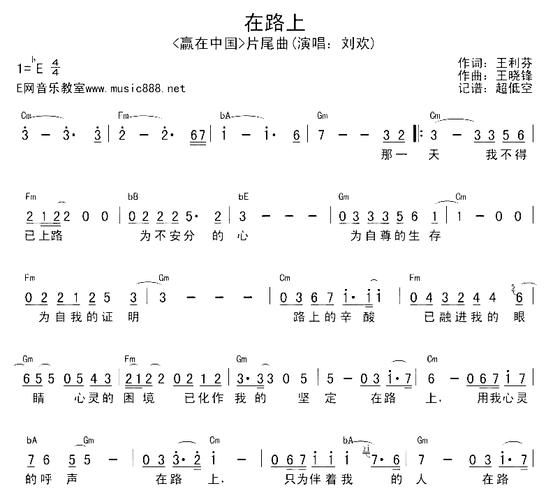

1992年,北京人在纽约火遍全国,主题曲千万次的问成了“出国潮”的BGM。“千万次地问,你到底在哪儿”唱的是剧里王启明的迷茫,也是那代人对“外面的世界”的渴望。当时有人排队办护照,行李箱里就塞着这首歌的磁带,说“听着刘欢,去美国也不怕”。

1996年,水浒传开播,好汉歌成了“爷青回”的鼻祖。那时候没有短视频,但街边的音像店循环放“大河向东流”,学校的广播站早中晚各播一次。有个老网友回忆:“我哥当年追女生,就骑着自行车后座载着她,用walkman放好汉歌,说‘这首歌像你,又飒又温柔’。”后来他们结婚了,婚礼上还是这首歌。

2008年,北京欢迎你让刘欢成了“奥运符号”。他唱“北京欢迎你,为你打开欢乐的天窗”时,特意把“北京”两个字咬得特别重,像在给全世界发请柬。那一年,从80岁的老人到3岁的孩子,都会哼“拥抱梦和期待”。

三、30年“零塌房”:他的歌,比他的履历还“干净”

现在娱乐圈明星塌房是常事,但刘欢好像从没传出过“黑料”。这并非因为他不“红”,而是他的歌里,藏着他做人的“底线”。

90年代,港台歌手来内地开演唱会一场能赚几十万,刘欢却推掉不少商演,跑去大学办“普及音乐会”——他说“老百姓花几十块听歌,不该是听他们喊‘我爱你们’”。有次演出方塞给他一个红包,他当场退回去,说“我唱歌是给文化听的,不是给钱听的”。

更让人佩服的是他对“音乐纯度”的坚持。2018年歌手播出,56岁的刘欢唱夜,用了3分钟的长前奏,观众等不及刷“无聊”,他却说“音乐要有呼吸,不能只追求节奏”。后来这首歌拿了冠军,后台有人问他“秘诀”,他说:“把心掏出来,观众就听得见。”

这种“较真”,让他的歌成了“抗通胀的艺术”。周杰伦的歌会过时,蔡依林的造型会落伍,但刘欢的歌放到今天,依然能单曲循环——因为里面没有“流量密码”,只有“人心密码”。

结尾:为什么我们还在听刘欢?

2024年的某天,一个00后网友在短视频发帖:“我妈在听弯弯的月亮,我跟着哼了两句,结果循环了一下午,比凤凰传奇还上头。”

底下有人评论:“刘欢的歌是‘音乐开水’,无色无味,但解渴。”

是啊,刘欢的歌没有花哨的编曲,没有抓耳的hook,就像家门口的老槐树,看着普通,夏天能遮阳,秋天能结果,多少年后回头一看,它还在那儿,静静陪着你长大。

可能这就是答案:他的歌里藏着我们没说出口的青春、不敢忘的旧时光,还有对“好音乐”最固执的信仰。

所以下次听到好汉歌,别急着换台——跟着吼一声“嘿嘿哟”,你会发现,自己好像又回到了那个没有烦恼的夏天。