—— 当磁嗓穿透时空,他才是真正的“行走的文案教科书”

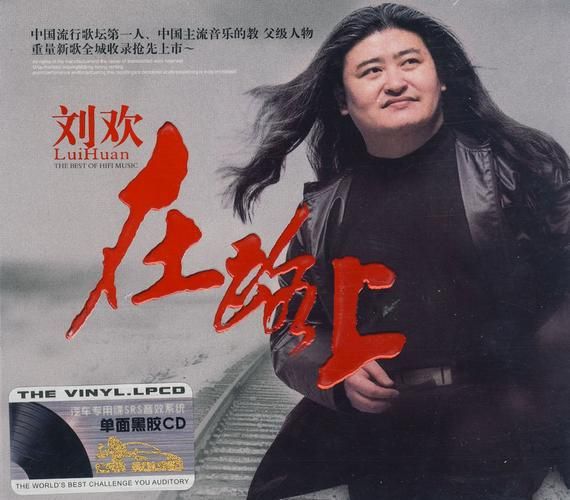

深夜高速路,车流稀疏,电台突然切进那标志性的磁性嗓音:“大河向东流啊,天上的星星参北斗……” 刹那间,方向盘似乎握得更稳,前方的灯火也连成一条温暖的星河。这不是偶然,刘欢的歌,早已成为无数旅人手机歌单里的“救命稻草”,是漫长路途上最值得信赖的“灵魂伴侣”。

他的旋律,天生带着“在路上”的基因。

刘欢的声音,像被岁月打磨过的青铜酒器,厚重、温润,又暗藏金属的清越。这种质感,天然适合在颠簸的车厢或空旷的高铁里铺开。无论是千万次的问在陌生城市上空的回旋,还是从头再来在人生转折点时的低语,抑或好汉歌在翻山越岭时的豪情——他的歌从不只停留在耳畔,而是精准地刺入旅人内心最柔软、最坚韧的部分,成为一段旅程的精神坐标。当你在异乡雨夜独行,当你在塞北风沙中跋涉,当你在归途的尽头遥望故乡,刘欢的歌,就是那份“虽千万人吾往矣”的注脚,是独属于行旅者的磅礴叙事。

他的歌词,是写给时代的流动史诗。

真正让刘欢成为“行走的文案天花板”的,是那些在旋律之下,却直抵人心的词句。“天地悠悠,过客匆匆,潮起又潮涌……” 这哪里是歌词?分明是写给所有在时光长河中奔波者的哲学箴言。他歌里的“路”,从来不是地理概念,而是生命的隐喻。是“把握生命里的每一分钟,全力以赴我们心中的梦”的执着前行;是“没有深夜痛哭过的人,不足以谈论人生”的清醒顿悟;是“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的永恒追寻。这些句子,在车轮与铁轨的节奏中反复冲刷,每一次聆听都像是与生命本身进行一场深刻的对话。它们不落俗套,不煽浅薄,用文学般的笔触勾勒出旅途的况味——孤独、希望、告别、重逢,囊括了所有行旅者无法言说的复杂情感。

他的人,就是一场永不落幕的“行走真人秀”。

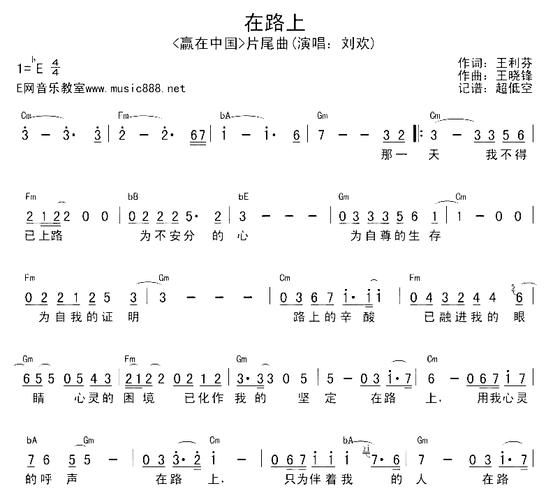

刘欢的艺术生命,本身就是一部厚重的“在路上”的纪录片。从北京人在纽约开启文化隔阂的叩问之旅,到非洲的启示记录生命本源的探索;从担任好声音导师见证音乐梦想的升腾,到投身国际文化交流成为文化使者的身影——他从未将自己困于一方舞台。他的视野、他的思考、他的行动,始终在世界地图上延伸。这份“在路上”的实践精神,让他的歌声有了无可替代的厚度与温度。当他唱起“弯弯的月亮”,你仿佛看见他行走于江南水巷的;当他唱起“天地在我心”,你感受到的是他俯瞰众生后的悲悯。他的音乐不是空中楼阁,而是根植于广袤土地与鲜活人生的产物——这正是“文案”最稀缺的“在地性”与“真实性”。

在这个信息爆炸、声音嘈杂的时代,刘欢的歌为何依然能在无数人的行囊中占据一席之地?答案或许在于,他用半生的行走与吟唱,为我们提供了最稀缺的东西:在浮躁中沉淀的沉静力量,在漂泊中锚定的精神坐标,在喧嚣中清晰传递的生命态度。他的歌,是写在时间长卷上的文案,是刻在旅途记忆里的印章,是献给每一个在人生路上披星戴月赶路者的,最深情也最磅礴的礼赞。

下次启程,不妨将音量调大些,让刘欢的磁嗓穿透风雨。你会发现,最好的文案,从不在精美的册页里,而在车轮碾过的路途中,在那些能让你在陌生灯光下瞬间热泪盈眶的旋律里。