在娱乐圈这个名利场,聚光灯下的故事往往真假难辨,但真正被时间沉淀下来的艺人,身边人的评价往往比任何热搜都更戳心。刘欢,一个名字几乎等同于中国流行音乐教科书的存在,他的歌陪伴了几代人的青春,可比起舞台上那个高亢着嗓子唱好汉歌的“大哥”,生活中他是什么样子?他的朋友,那些和他摸爬滚打半辈子的人,又藏着多少不为人知的评价?

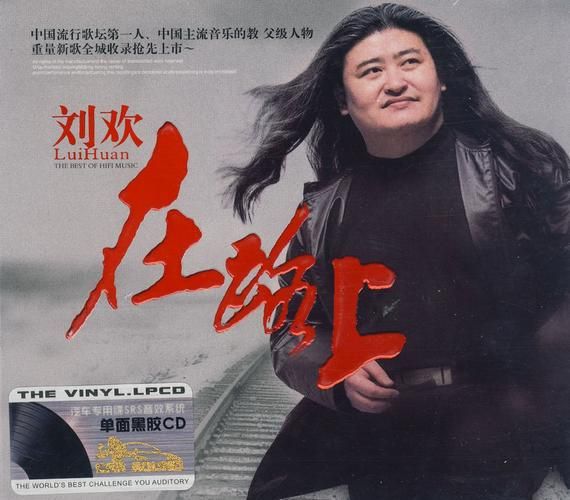

音乐圈里的“老顽童”:专业到“轴”,也逗比到可爱

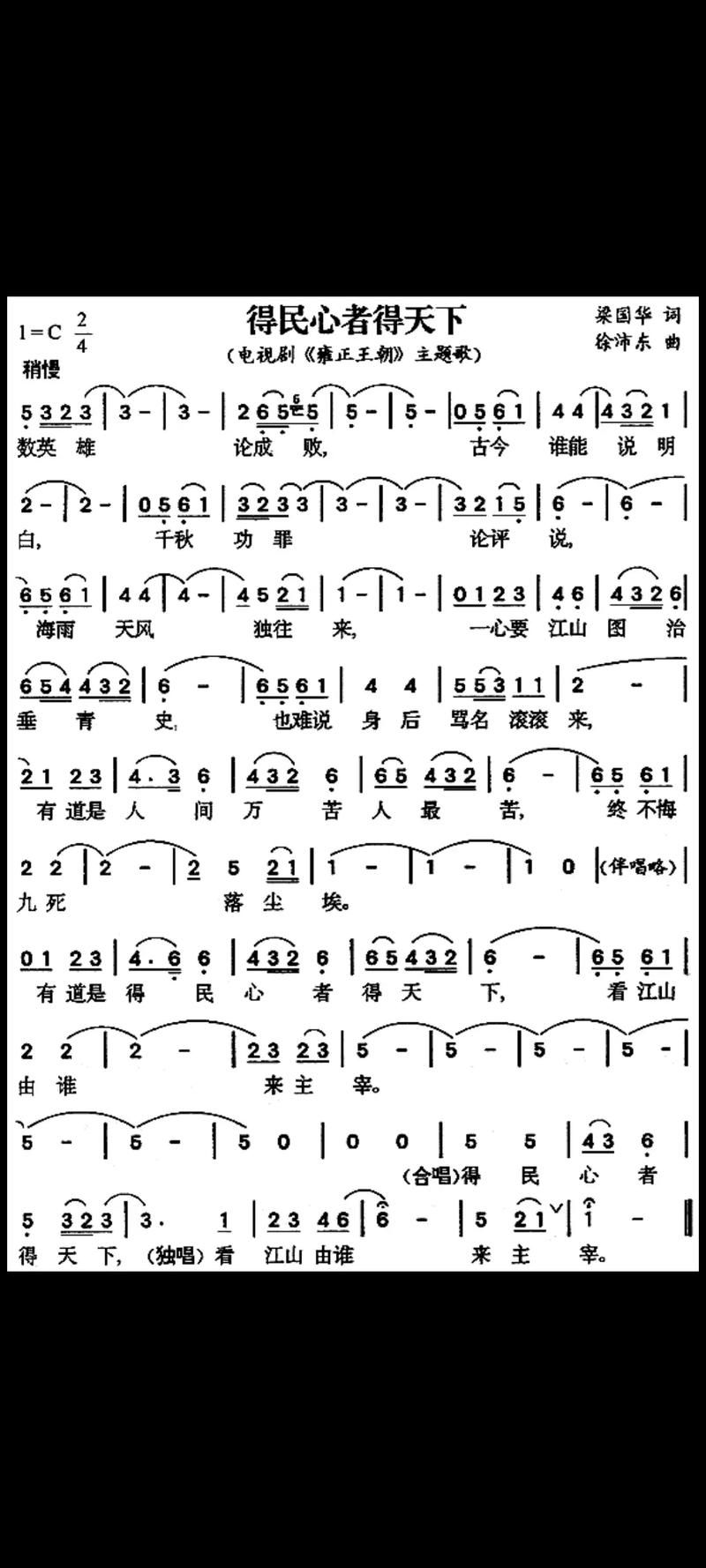

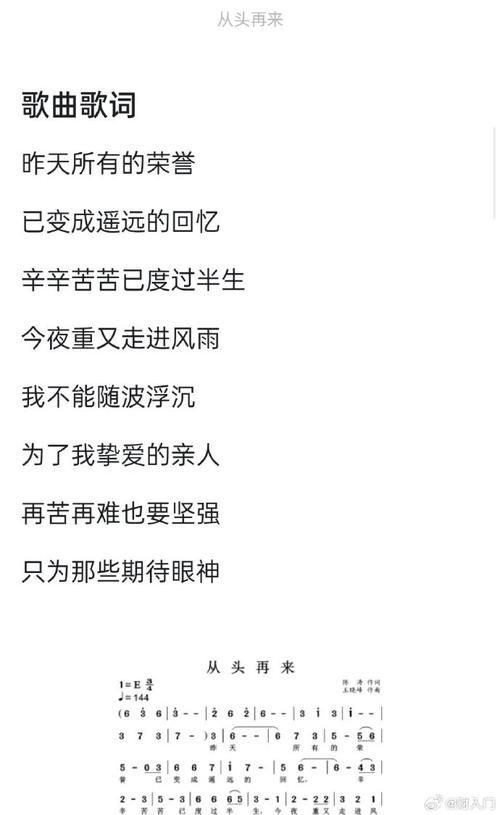

对于音乐人来说,刘欢是标杆般的存在,可和他合作过的朋友,却总爱调侃他“轴得可爱”。著名作曲家徐沛东就曾跟记者说:“刘欢这人,你别看他平时说话慢悠悠,一聊到音乐,眼睛里就跟有火似的。有次录重头再来,我编曲时加了段弦乐过渡,他说‘沛东,这段是不是太满了?咱试试留点呼吸感’,结果改了八遍!录完我都想给他俩耳光,可回头听成品,不得不服——他耳朵里那点‘讲究’,是真的为音乐好。”

而歌手韩红提起刘欢,总带着孩子气的亲昵:“欢哥是我见过最‘不端着’的大神!有次我们在后台候场,他突然蹲地上扒着盒饭研究:‘哎,你这红烧肉怎么做的?肥而不腻的诀窍是什么?’我当时就乐了,您可是被誉为‘中国乐坛标枪’的人啊!可他特认真,掏出小本子记调料比例,那样子跟刚入行的小年轻似的。后来我才知道,他对生活也这么‘轴’——音响效果差一点能跟你磨半天,可要是朋友家孩子想学音乐,他立马掏心掏肺,免费教还管饭。”

圈外好友眼中的“刘大哥”:义气比面子大,低调到“抠门”

刘欢的朋友圈,从来不局限于音乐圈。作家梁晓声就曾说:“欢子这人,交朋友不看名气,看‘交心’。有次我住院,他正好在拍北京人在纽约,大老远跑来给我送汤,拎着个保温桶,袖子蹭得全是油,说‘晓声,我妈炖的鸡汤,你得多喝点’。那时候他已经是国际级明星了,可一点架子没有,坐小板凳跟我聊了俩小时家常,比亲兄弟还贴心。”

导演郑晓龙也讲过件趣事:“拍甄嬛传时,我们想请刘欢唱主题曲,我忐忑地给他打电话,怕他档期满。结果他说‘晓龙,你直接说,只要我能帮上忙,绝不含糊’。录凤凰于飞那几天,他正发烧,嗓子哑得厉害,可到了棚里就两个字:‘没事!’后来我才知道,他是推掉了几个商业活动来的,他说‘郑导的戏,比钱金贵’。这人吧,台上风光,台下抠门得很——有次朋友聚会,他非让服务员把没吃完的菜打包,说‘浪费是犯罪’;可要是听说谁有困难,二话不说就打钱,发个消息连备注都不打,就怕人家有心理负担。”

“他活成了我们羡慕的样子”:不争不抢,却把人生唱成了“金曲”

为什么半过去,刘欢依然被身边人真心喜爱?或许导演高希希说透了本质:“很多人觉得他‘佛系’,其实他比谁都清醒。圈内多少人为了资源挤破头,欢子呢?年轻时拒了多少商演?后来身体不好,直接淡出综艺,回家陪老婆孩子。可他‘退’得心安理得——你看他现在偶尔露面,还是那个老样子,笑着跟你聊好汉歌录制的糗事,聊女儿长大了想当音乐老师。他把‘对得起自己’看得比‘对得起观众’还重,这种清醒,在娱乐圈里,比才华更难得。”

是啊,刘欢的朋友不多,但每一个都掏心窝;他的评价不高,却句句带着温度。或许这就是为什么,当很多人还在追逐“顶流”的光环时,刘欢早成了那个“别人家的朋友”——不张扬,却自带光芒;不常有,却让人一生难忘。

毕竟,在这个时代,能被身边人真心夸一句“靠谱”“仗义”,比拿下多少个头条,都更接近“成功”的真谛吧?