刘欢又发歌了。

没有铺天盖地的宣传,没有短视频平台的魔性剪辑,只是一首叫甄嬛·情 such such的新歌,像一坛陈年的酒,静静地摆在那里。有人点开听了一遍,说“还是熟悉的味道”;也有人疑惑:“60岁的刘欢,现在发歌图啥?”

说起来,刘欢已经很久没“活跃”在大众视野了。上一次让人印象深刻的,可能还是2022年为冬奥会唱的主题曲雪花,以及连续二十多年担任好声音导师时,偶尔流露出的“恨铁不成钢”。但更多的,是在钢琴前教女儿弹琴,是在大学课堂里讲音乐鉴赏,是在镜头前坦诚地说自己的身体“不如从前了”。

所以当这首新歌出现时,很多人第一反应是“刘欢还能唱吗”?毕竟自从2019年因病发福、体力大不如前,他几乎淡出了娱乐圈的主流舞台。可当旋律响起——低沉依旧,醇厚依旧,甚至连转音处那种标志性的“刀锋感”都还在——突然就懂了:刘欢发歌,从来不是为了“证明什么”,而是有些话,非唱不可。

歌词里的“半生故事”:哪一句不是藏着人生的滋味?

甄嬛·情 such such的歌名有点特别,“such such”像是口语里的絮叨,又像是一种欲言又止的叹息。歌词里写“红墙内外的月光,照过多少痴情客”“浮华不过梦一场,真情最难藏”,明明写的是甄嬛传里那些女人的悲欢,却又像在唱他自己这六十年的故事。

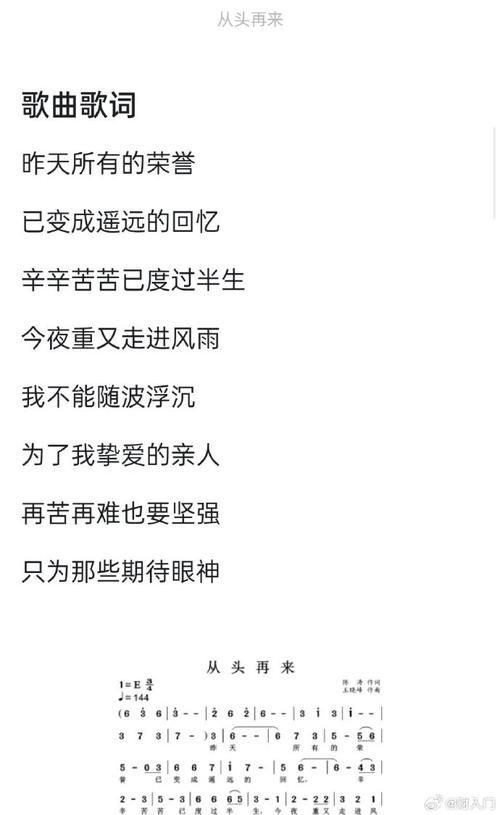

想当年,26岁的刘欢唱弯弯的月亮,唱的是对故乡的眷恋,清亮得能穿透云层;32岁唱好汉歌,扯着嗓子吼“大河向东流”,那是意气风发的少年气;40岁唱从头再来,声音里带着岁月的重量,却依旧藏着不服输的劲儿。现在呢?60岁的他再唱“真情最难藏”,声音里少了几分锋芒,多了几分沉淀,像把一块璞玉反复摩挲,温润得能滴出水来。

有人可能会说:“现在的乐坛,谁还听这种‘慢歌’?”可刘欢偏要唱。他曾在采访里说:“音乐不是用来追赶潮流的,是用来安放心的。”现在的歌,大多追求“洗脑”“上头”,15秒就能抓住耳朵,可刘欢的歌,你得静下心来听——听他气息里的起伏,听他咬字里的顿挫,听那声音里藏着的几十年人情世故。这不就是老戏骨演戏吗?没有夸张的表情,没有华丽的特效,一个眼神,就够人回味半天。

60岁的刘欢,早就“不跟流量比输赢”了

这些年,娱乐圈太热闹了。新人辈出,热搜天天换,“顶流”们靠着一首短视频神曲、一部爆款剧就能赚得盆满钵满。可刘欢呢?他好像“落伍”了——不炒作,不综艺,连微博都很少更新。甚至有人开玩笑:“刘欢是不是被时代淘汰了?”

但刘欢自己,好像从来不在意这些。他曾在节目里说:“我年轻时也着急,觉得‘出名要趁早’,可到了这个年纪才发现,好东西从来都是‘等出来的’。”他的“慢”,不是懒,是对音乐的敬畏。一首歌,他可能要花几个月琢磨编曲,甚至为了让音色更醇厚,特意放缓了演唱速度——这在追求“效率”的当下,简直是“奢侈”。

就像这次的新歌,没有请流量明星合唱,没有做华丽的MV,甚至宣传语都只有一句“刘欢的新歌,你听了吗”。可就是这样一首“朴素”的歌,上线不到24小时,就登上了各大音乐平台的“华语榜”榜首。评论区里,最多的留言是:“一开口就哭了,好像回到了小时候听弯弯的月亮的夏天”“刘欢的声音,永远是我的‘时光机’”。

你看,真正的“顶流”,从来不是靠粉丝打榜、热搜撑起来的,而是靠作品在时间里“熬”出来的。就像陈年的酒,放的越久,越香;刘欢的歌,听的越多,越能品出里面的“人情味”。

他唱的哪只是甄嬛?是每个“不敢停下”的大人

有人说:“甄嬛传都播了十多年了,现在唱相关题材,是不是有点‘炒冷饭’?”可如果你仔细听歌词,就会发现,刘欢唱的从来不是甄嬛、不是华妃,而是每个在生活中“拼尽全力”的大人。

“浮华不过梦一场,真情最难藏”——多少人在职场里戴面具戴久了,都忘了自己最初的模样;“红墙内外的月光,照过多少痴情客”——多少人在感情里跌跌撞撞,最后才发现,最珍贵的不过是一份“真诚”。

刘欢自己,又何尝不是这样?从当年的“音乐教父”,到后来专注于教学和公益,再到如今因为身体原因放缓脚步,他的人生,何尝不是一场“减法”?他好像在告诉我们:年轻时要拼命奔跑,但到了一定年纪,要学会“慢下来”——慢下来听音乐,慢下来看风景,慢下来找回自己。

这或许就是刘欢新歌最大的意义:它不是一首“流量爆款”,而是一面“镜子”,照见我们浮躁的生活,也照见我们藏在心底、不敢说出口的“真心”。

所以,下次再有人说“刘欢过时了”,你可以反问他:“你知道60岁的人,为了唱好一句歌,要在钢琴前坐多久吗?你能从一首歌里,听出半生的故事吗?”

刘欢的歌,从来不是“唱给别人听”的,是“唱给自己”的。而我们,只是有幸,能成为他故事的“倾听者”。

毕竟,能把日子过成“歌”的人,这个时代,不多了。