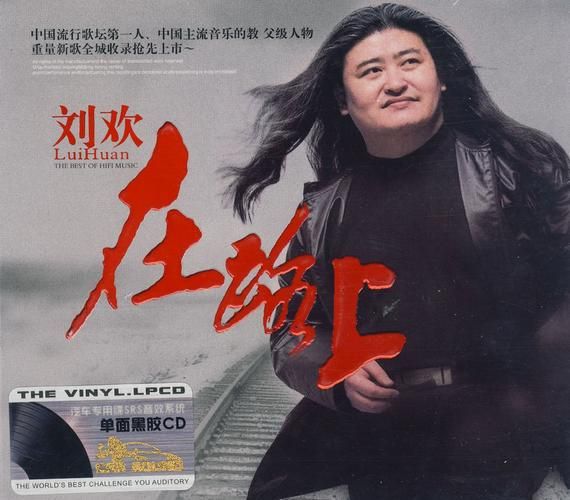

最近刷视频总刷到刘欢,不是综艺里的“导师时刻”,是他在工作室里拍着桌子哼旋律,嘴里念叨着“这九拍,得带着筋骨走”。旁边学生问“老师,‘新九拍’具体啥跟以前不一样呀?”他头也不抬:“你听好汉歌时,是不是跟着‘大河向东流’就拍大腿了?那会儿是筋骨,现在这‘新九拍’,是筋骨里长出来的血肉。”

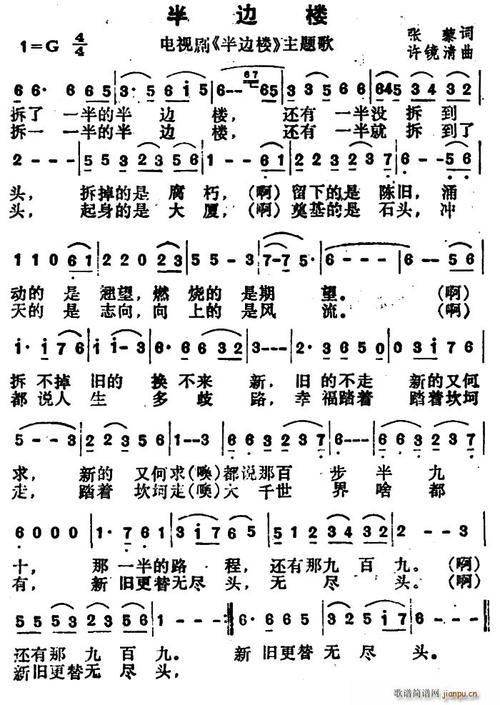

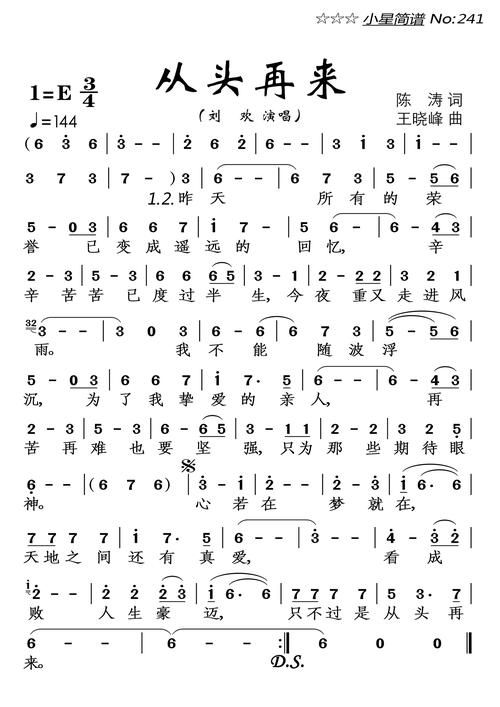

“九拍”这词,对刘欢来说早不陌生。早年在中央音乐学院当老师时,他就总跟学生念叨“音乐是筋骨的舞蹈,节奏得像骨头一样立得住”。传统意义上的“九拍”,更多是指乐句里那种藏着规矩的流动——比如北京一夜里“我问我亲爱的祖国”那句,前八后十六的节奏像踩着胡同里的石板路,既不赶也不拖,每一下都落在人心坎上。那时候的“九拍”,是刻在他骨子里的“守正”,是学京剧时跟着板鼓学的“慢板起,流水收”,是写弯弯的月亮时,让和弦像月影一样跟着歌词的呼吸起伏。

可“新九拍”的“新”,到底在哪儿?

前几天翻到他去年给某电影写配乐的花絮:一段关于江南雨巷的戏,他没用古筝或箫,偏找来电子合成器弄出“雨打芭蕉”的泛音,又让鼓手用非洲鼓打出“哒—哒—哒哒哒”的节奏,学生问他“这算中西合璧吗?”他摆摆手:“合什么璧?这就是当下的声音——雨是中国的,雨打在水泥地上有回响,那是今天的回响;鼓声是非洲的,但心里的节奏,是中国人的心跳。‘新九拍’不追求‘新’在形式,新在‘听见今天’。”

说白了,“新九拍”是他给老手艺找的“新舞台”。你听好汉歌,开头“大河向东流啊”的“大”字,像一声慨叹砸在地上,那是九十年代的音乐,带着影视剧的烟火气;现在他写乡村振兴主题的歌,段落里会突然挤进几句年轻人爱玩的Trap beats,高音区还是他标志式的醇厚,但节奏里多了“蹭”一下的跳动感——不是硬凑潮流,是知道现在的耳朵听惯了短视频的快切,但心里还是渴求能“沉”下来的力量。就像他最近在采访里说的:“音乐不能只当背景板,得让人跟着晃两下,再愣一下神,才能记住。”

最打动人的,是他说“新九拍”其实是在和年轻人“互相借耳朵”。有次直播,00后观众弹幕说“老师,您这旋律能不能再‘燃’一点?”他居然认真记下来,下一首歌里加了段电吉他solo,但solo之后,又慢慢落回他哼了三十年的长调。他从不觉得“新”就是抛弃旧,反而觉得“老音乐人的‘旧’,是底气;年轻人的‘新’,是氧气。九拍嘛,得让氧气灌进筋骨里,才有劲儿往前走。”

现在突然懂了,为什么刘欢这些年综艺邀约不断,却总说自己“最享受在工作室琢磨‘新九拍’”。那些舞台上的他,是刘欢;但哼着“新九拍”的他,像个老匠人摆弄手里的榫卯——把几十年的音乐感悟揉碎了,再重新拼出能放进今天的生活里的模样。毕竟,真正的“新”,从不是凭空变出来的,是带着过去的温度,一点点蹭出来的,就像他常说的:“节奏对了,人心就跟上了;九拍练好了,音乐就活了。”

下次再听到“新九拍”,大概不用纠结它“新”在哪儿了——你跟着节奏晃一晃,就能听到,那是一位老音乐人,用一生的筋骨,在给我们写今天的歌。