说起刘欢,很多人的脑海里会第一时间跳出“沙哑醇厚的嗓音”“好汉歌的豪迈”“弯弯的月亮的温润”这些标签。但剥开这些光环,他身上最动人的一点,或许是那份近乎“固执”的“情愿”——不为名利裹挟,不向潮流低头,把对音乐的敬畏、对生活的热忱、对家庭的责任,都酿成了岁月里沉甸甸的“情”与“愿”。

一、对音乐的“情愿”:30年只做“慢工出细活”的老匠人

90年代的中国乐坛,是个“神仙打架”的年代。港台风席卷大陆,摇滚乐遍地开花,口水歌也能火遍街头。可刘欢好像活在自己的“慢镜头”里:专辑三年磨一剑,歌曲反复打磨细节,甚至为了一个音准,在录音室待到半夜。

1997年,好汉歌火遍大江南北,那高亢的“大河向东流”,至今还是广场舞的BGM标配。但鲜少人知道,这首歌他录了整整三天。作曲家赵季平要求“要有山野气,又要有江湖气”,刘欢就对着黄河边的渔夫喊叫找感觉,嗓子哑了就含着冰块继续唱。后来有人问他“这么费劲干嘛”,他说:“歌里唱的是108个好汉,我唱的是一个字,都得对得起那份‘仗义’。”

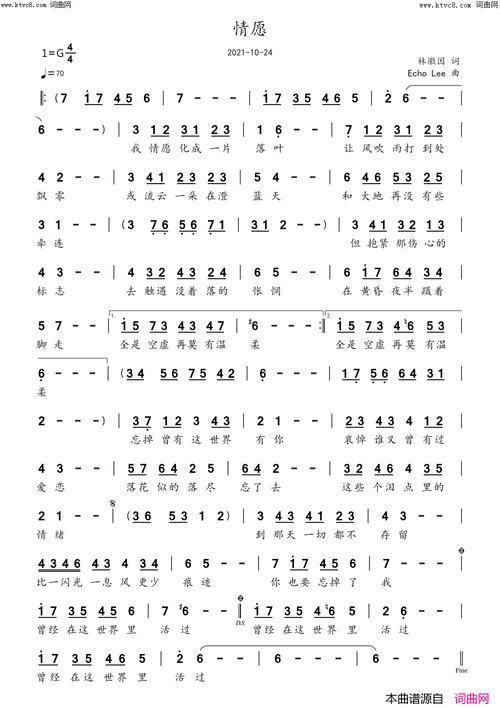

这种“情愿”,在流量时代更显难得。当歌手们忙着发单曲、冲热搜、上综艺维持曝光时,刘欢却在2013年之后,几乎“沉寂”了6年。不是没机会,是他觉得“音乐不能批量生产”。2019年,他带着专辑璐璐回归,没有宣传,没有巡演,就是一张唱给妻子的歌。“人这一辈子,能有几首歌是真正为自己爱的人写的?值得慢一点。”

你会问,现在谁还等得了一张专辑?可刘欢偏要等——等灵感、等真情、等自己觉得“能拿得出手”的作品。这种“情愿”,不是迂腐,是对音乐最朴素的虔诚。

二、对家庭的“情愿”:把“娱乐圈”过成“普通人”的日子

娱乐圈是个名利场,多少人在这里迷失,可刘欢偏偏把家过成了“世外桃源”。他和妻子卢璐的 story,是业内公认的“模范夫妻”——相识于复旦大学的校园,结婚37年,没传过一次绯闻。

卢璐不是圈内人,曾是外教,后来成了刘欢的经纪人。刘欢从不让她沾染娱乐圈的“浮夸”,采访中总说:“她是我最大的‘避风港’,家里的事,她说了算。”有次记者问他“如何平衡事业和家庭”,他笑了:“哪用平衡?家是‘1’,事业是后面的‘0’,没有‘1’,后面再多‘0’都没意义。”

最让人动容的,是他对女儿刘一丝的守护。女儿出生时患有先天唇腭裂,刘欢推掉所有通告,陪着妻子四处求医。手术后,他从不让女儿因“外貌”自卑,反而总在节目中说:“我女儿是最勇敢的姑娘,她的笑容比任何舞台都耀眼。”后来女儿想搞音乐,他全力支持,从不说“你要继承我的衣钵”,只说“做你喜欢的事,爸爸永远是你的听众”。

在这个“离婚比结婚还常见”的圈子里,刘欢用37年的相濡以沫证明:所谓“恩爱”,不是天天秀恩爱,而是把“愿意为你洗手作羹汤”的“情愿”,藏在每一顿早餐、每一次接机、每一句“我回来了”里。

三、对行业的“情愿”:做“提灯者”,而非“收割者”

2012年,刘欢接下中国好声音导师的邀请,有人猜他要“捞金”,可他却成了节目里“最不合时宜”的导师——选手飙高音,他说“技巧再好,没情也白搭”;选手选口水歌,他说“音乐要留点东西给听众,不是只是跟着摇”;当其他导师抢学员时,他却说“你更适合A组,那儿的风格更配你的音色”。

有年轻选手问他:“刘老师,您这样不担心没人选吗?”他指着心里的位置说:“做音乐,得先‘走心’,再‘走台’。流量会褪色,只有真正打动人的东西,才能留得住。”

后来,他发起中国正在听,不是挖掘“流量偶像”,而是找“素人音乐人”;做声生不息,带着歌手们翻唱粤语经典,不说“改编”,说“致敬”。他曾说:“我这辈子没想过当‘歌王’,只想当个‘摆渡人’——把好歌摆渡到听众心里,把有才华的孩子摆渡到台前。”

结语:“情愿”不是“傻”,是对“值得”的坚守

从少年壮志不言愁的青涩,到弯弯的月亮的温柔,再到千万首作品背后的耕耘,刘欢的“情愿”,从来不是无意义的固执。是对音乐的敬畏,让他在快时代里选择“慢慢来”;是对家庭的责任,让他在名利场里守住“一亩三分地”;是对行业的热爱,让他在高光时刻仍愿意“做灯”。

或许,这就是刘欢教会我们的事:人生没有白走的路,那些“情愿”的付出,那些不合时宜的坚守,终将成为岁月里最珍贵的礼物——毕竟,真正的经典,从来不是“速成品”,而是用情酿的,愿熬的。

你说,在这个追求“短平快”的时代,刘欢的“情愿”,是不是最难得的“清醒”?