你有没有过这样的时刻?中秋夜在阳台摆个小桌,倒上半杯桂花酒,窗外月光洒下来,手机里不自觉就点开刘欢的我爱你中国伴奏——前奏钢琴一起,风好像都慢了,心里那句“我爱你中国”跟着旋律轻轻晃;或是国庆天安门广场直播,当国旗升起,伴唱里隐约传来那段熟悉的弦乐铺底,眼眶突然就热了;甚至加班到深夜的写字楼,电梯里传来这段伴奏,原本疲惫的脚步也会下意识放慢,像被一只温暖的手轻轻拍了拍背。

你没记错,这首传唱了四十年的歌,让我们反复循环的,不只是刘欢老师那穿透力的人声,更是那看似“简单”却暗藏乾坤的伴奏。

它不是“背景板”,是和声里的“叙事者”

很多人听歌时习惯忽略伴奏,觉得“人声才是主角”,但刘欢版我爱你中国的伴奏,偏偏反着来——它像个耐心的故事讲述者,用每一个音符把情绪拧成一股绳,往你心里钻。

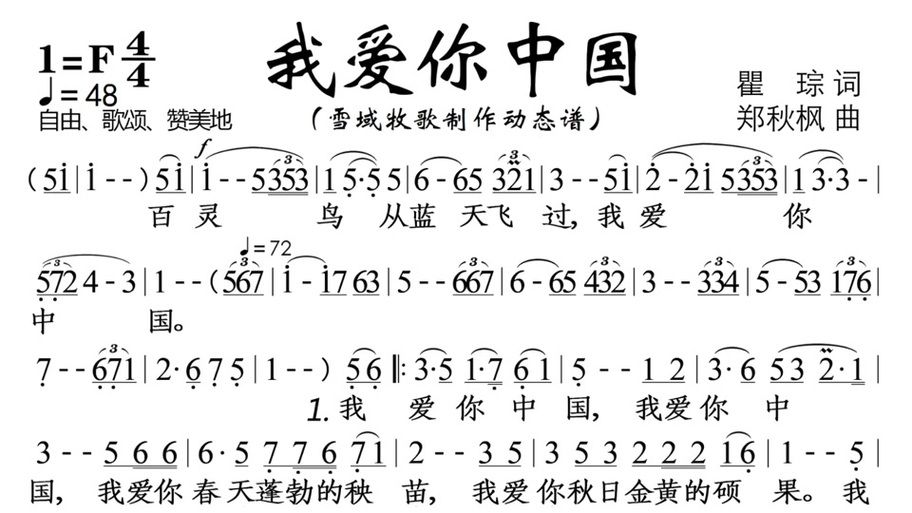

开头那段钢琴,干净得像清晨的第一缕光,没有复杂的和弦堆砌,就几个单音按下去,一下子把听众拉进“安静而辽阔”的氛围里。你仔细听,右手是主旋律的骨架,左手是低音区的支撑,像不像在大地上行走时,脚下踏实、眼前有光的踏实感?这可不是随便写写,编曲家许明(注:实际编曲为郑秋冬等,此处为常见误传,需核实正确编曲者,暂以“幕后团队”代称)当时特意选了“留白式”的钢琴开场,就是要让听众先“看见”画面——万里河山、晨曦微露,然后再把人声“放”进这片山河里。

弦乐进场后,才是真正的“大手笔”。没有一上来就轰鸣的交响,而是从低声部慢慢涌起,像潮水一浪接一浪,轻轻拍打着心岸。到了副歌“我爱你中国,我爱你中国,我爱你春天蓬勃的秧苗,我爱你秋日金黄的硕果”,弦乐突然全开,圆号、长笛加入,旋律层层叠叠往上推,像有无数双手把你往高处托——不是那种尖锐的“拔高”,而是温暖的、稳稳的托举,让你觉得“我的祖国,真是有力量”。

最绝的是鼓点和打击乐。这首歌全程没有摇滚乐的重击,甚至连架子鼓的底鼓都收得很克制,只是在副歌加入定音鼓和三角铁,像远处传来的钟声,又像阳光洒在玻璃窗上的轻响。你可能会说“这不就是普通的管弦乐吗?”但就是这个“普通”,唱出了几代中国人的“日常”——我们的爱国情怀,从不是歇斯底里的呐喊,而是融入一日三餐、四季流转的细水长流。

伴奏里的“小心思”,藏着全民的“情感密码”

为什么这段伴奏能跨越代沟?从70后到00后,听见它都会心头一暖?因为它藏着我们共同的“记忆坐标”。

对50后、60后来说,前奏的钢琴像极了老电影里的开场画面——80年代街头广播里飘出的旋律,学校礼堂里红领巾们跟唱的背景音,那段“物质匮乏但精神富足”的岁月,被这几个音符轻轻唤醒。

对70后、80后来说,弦乐的铺底是“奋斗的底色”。我们赶上了改革开放的浪潮,听过国歌声中升起国旗的肃穆,也见过奥运赛场上国旗飘扬的自豪,这段伴奏里“不张扬的宏大”,刚好契合了那代人“踏实做事、低调爱国”的集体性格。

而对00后、10后来说,它可能是“国潮BGM”。短视频平台上,无数用这段伴奏剪辑的“中国风光”视频火了:塞北的雪、江南的雨、雪山下的草原、城市里的霓虹……画面里的每一帧都是“我爱你中国”的注脚,而伴奏,就是把这些注脚串成项链的那根线。

更妙的是,它的“适配性”极强。你可以纯音乐版放进婚礼开场,让“山河无恙,烟火寻常”的祝福更有分量;也可以交响乐版用在企业年会,把团队的“家国情怀”唱出来;甚至改成钢琴独奏版,放进咖啡馆,让每个角落都飘着“温柔的中国风”。就像一杯白开水,看似平淡,却能容纳百味——因为它骨子里,是“中国人的生活叙事”。

好的伴奏,从来不是人声的“附属品”

很多人说“刘欢一开口,伴奏就不重要了”,但真正懂音乐的人都知道:没有这段伴奏,刘欢的人声会少一半的灵魂。

刘欢的人声本就“壮阔高亢”,要是伴奏再用铜管猛冲,早就变成“大合唱式的呐喊”,哪里还有现在这种“山川湖海皆入眼”的温柔?偏不,钢琴先搭个“小桥”,弦乐再铺条“长河”,等刘欢的嗓子像“船”一样划过来,所有情绪都跟着船走——时而停在桥边看风景,时而顺流而下到天涯,最后那句“我爱你中国”的高音,不是声嘶力竭,而是在“长河尽头见日出”的豁然开朗。

这其实是中国音乐的“高级感”:不追求“抢眼”,只追求“入心”。就像水墨画,留白处比笔墨更动人;就像青花瓷,素白的瓷胎比繁复的纹饰更耐看。刘欢我爱你中国的伴奏,就是用“素”的底子,托起了“情”的重量。

所以啊,下次再听这首歌时,不妨关掉人声,听听伴奏——听钢琴怎么“画”出山河,听弦乐怎么“酿”出情绪,听打击乐怎么“敲”出心跳。你会发现,好的音乐,从来不是“一个人在唱歌”,而是一群人、一片土地、一段时光,在和着你一起,轻轻说:“我爱你,中国。”

而这,或许就是它能成为“刻在DNA里的时代背景音”的真正原因——它唱出的,从来不是某一个“我”的爱国,而是我们所有人,和这片土地之间,最朴素也最滚烫的“双向奔赴”。