2008年北京奥运会开幕式上,当刘欢唱响你是我心底的一首歌时,整个世界都记住了他醇厚如陈酿的声音。可很多人不知道,从1985年赢得央视第一届青年歌手电视大奖赛至今,这位“华语乐坛常青树”手握600多首原创、影视金曲,竟没有一首被贴上“口水歌”的标签。在这个短视频催生“15秒金曲”的时代,刘欢的歌为什么能像陈年老酒,越品越有滋味?

他唱的从来不是“歌”,是时代的“心电图”

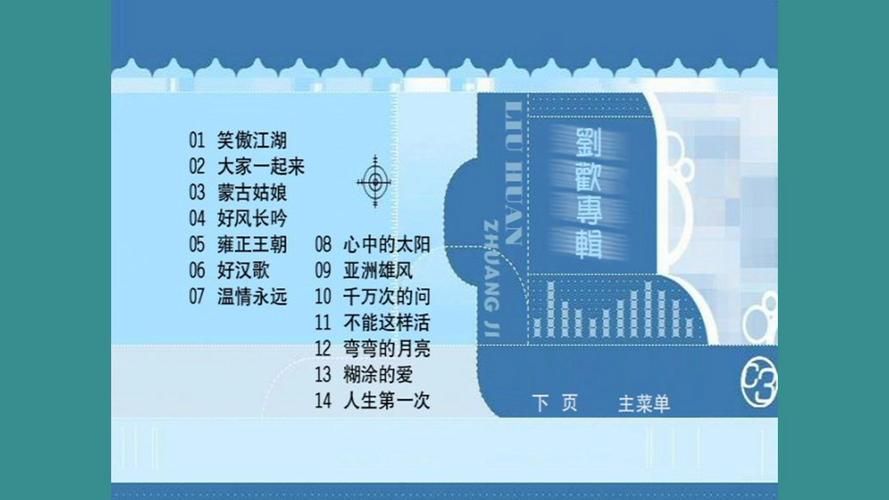

翻开刘欢的歌单,你会发现一个奇妙的规律:他的每一首歌,都戳中了一个时代的情绪开关。1990年,亚洲雄风响遍亚运会赛场,“我们亚洲,山是高昂的头”的旋律里,藏着中国人刚站起来的骄傲;1997年,从头再来在央视播放时,正逢国企改革浪潮,那句“心若在,梦就在”的下岗工人唱成了圣经;2008年,北京欢迎你用“我家大门常打开”的包容,向世界递出了一张温暖的中国名片。

有人说“刘欢的歌太有‘时代感’”,可恰恰是这种“接地气”,让他的音乐有了温度。他从不写“为赋新词强说愁”的无病呻吟,更不碰“爱情爱情你猜不透”的套路化情歌。就像他在采访里说的:“好歌得有‘根’,根扎在生活里,听众才能从歌里照见自己的生活。”

他的嗓子是“乐器”,更是“讲故事的人”

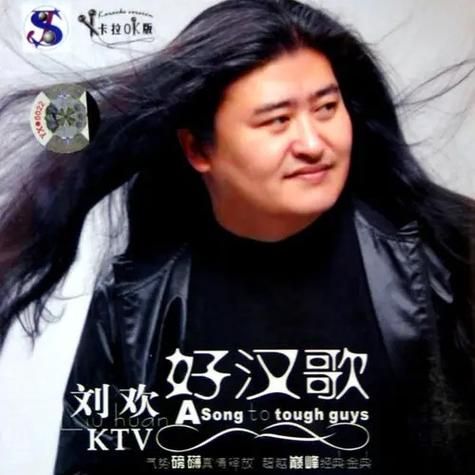

刘欢的声音,总被人形容为“有画面的声音”。高音时像山巅的阳光,穿透云层;低音时像深夜的炉火,温暖熨帖。这背后,是他40年如一日的“较真”——为了唱好好汉歌,“大河向东流”的“东”字,他揣摩了半个月,既要体现梁山好汉的豪迈,又不能带乡土气;为了弯弯的月亮里“摇啊摇”的韵律感,他反复调整咬字,让每个字都像船桨,轻轻荡在听众心上。

更难得的是,他从不把自己的“技巧”凌驾在歌曲之上。唱千万里时,他用气声代替呐喊,把“千万里”的乡愁唱得比撕心裂肺更揪心;唱凤凰传奇的山河图,他放弃了华丽的转音,只靠最朴实的叙述,让“家国万里”的厚重感从胸腔里自然流淌。就像资深音乐人三宝说的:“刘欢的嗓子不是‘喇叭’,是‘乐器’,更是‘讲故事的人’,字里行间都是戏。”

他拒绝“爆款”,却成了最懂“爆款”的人

在这个“流量为王”的时代,刘欢大概是唯一一个主动拒绝“爆款”的歌手。他拒绝参加任何选秀综艺,因为“我只想做音乐,不想做秀”;他拒绝把歌切成“30秒片段”,因为“好歌得让人完整听完”;甚至连自己的演唱会,他都坚持“不搞舞美噱头,只专注音乐本身”。

可偏偏就是这种“不配合”,让他的歌成了真正的“爆款”。据统计,好汉歌的播放量超过50亿次,从头再来的短视频翻唱量突破100万次,弯弯的月亮被超过200位歌手重新演绎,却依然无人超越。为什么?因为刘欢的“爆款”,从来不是靠流量堆出来的,而是靠时间熬出来的。他说:“我写歌时从不想‘什么能火’,只想‘什么能留’。留下的,自然就成了‘爆款’。”

从青歌赛冠军到“国民歌王”,他守住了什么?

从1985年青歌赛美唱法冠军,到现在的“国民歌王”,刘欢在娱乐圈浮浮沉沉40年,却从未被绯闻丑闻缠身,从未被流量裹挟。有人问他“成功的秘诀是什么”,他笑着说:“守得住‘笨’。”

什么是“笨”?是为了一首歌录20遍的较真,是为了一句词查遍古籍的较真,是为了舞台呈现不假思索的较真。就像他唱少年壮志不言愁时,“金杯银杯斟满酒”的“斟”字,他坚持用“zhēn”而不是“zhēn”,因为“‘斟’是小心翼翼地倒,是对生活的尊重,这才是警察的样子”。

如今,60岁的刘欢依然在创作,依然在开演唱会。有人劝他“歇歇吧”,他说:“只要还有人听我唱歌,我就唱下去。因为我的歌里,藏着中国人的故事。”

刘欢的600多首歌,为什么没有一首是“口水歌”?因为他唱的不是“歌”,是时代的心跳,是生活的温度,是一个中国人的骨气。在这个快餐化的时代,他用40年时间告诉我们:真正的爆款,从来不是一时的热度,而是穿透时间的力量。就像他唱的“路漫漫,兮修远”,真正的艺术,永远在路上。