2012年的中国好声音舞台上,一个梳着利落短发、穿着民族风服饰的女孩站定,开口便是彝族语的不要怕。她闭眼沉吟的瞬间,台下四位导师齐齐转身,连向来挑剔的那英都忍不住拍手:“这声音里有股劲儿!”而转身后的刘欢,眼睛里的光比谁都亮——那时没人能想到,这个叫吉克隽逸的女孩,会成为他口中“最得意的学生”,更会成为将民族音乐带向世界的“彝族骄傲”。

从凉山寨子到好声音舞台:她带着故事来,刘欢听懂了

吉克隽逸从不避讳自己的“不完美”。出生在四川大凉山的彝族家庭,她从小跟着在文工团工作的父母唱山歌、跳达体舞,没接受过系统的声乐训练,却在自然的歌唱里练就了“用情绪唱歌”的本事。18岁那年,她揣着打工攒下的钱跑到北京,住过月租800块的地下室,在酒吧唱过夜场,甚至在选秀节目里被评委说“太民族,不够流行”——可她偏不信,民族元素不是“土”,是刻在骨子里的独特。

直到2012年,她站上中国好声音的舞台。选曲时,刘欢曾建议她“选首更流行的英文歌”,但她坚持要唱不要怕——“这首歌里有我奶奶的故事,有我们彝家人的生与死,我不怕被淘汰,就怕丢了自己的根。”当清澈又充满力量的歌声响起,刘欢不仅为她转身,更在盲选后对她说:“你有最难得的两样东西:真诚和对音乐的敬畏。这比技巧难得多了。”

后来成为刘欢战队学员,吉克隽逸总说自己是“被刘欢‘捡回来’的学生”。刘欢教她的从不是“如何飙高音”,而是“如何让唱歌有呼吸感”。有一回练即刻出发,她总在副歌部分用力过猛,刘欢便让她坐下来:“你听,山谷里的风是怎么吹的?不是砸下来的,是推着你走的。唱歌也一样,情绪要像流水,不是瀑布。”那天下午,师俩坐在钢琴边,从彝族“海来呷莫”的调子聊到舒伯特的艺术歌曲,吉克隽逸突然懂了:所谓“流行”,不是抛弃传统,而是让传统穿上新的衣服。

“得意门生”从来不是光环,是“一起敢较真”的默契

刘欢公开夸过很多学生,但“得意门生”这四个字,只给了吉克隽逸。在他看来,“得意”不是她拿了多少奖项,而是“敢跟我抬杠,也敢跟自己较真”。

2013年,吉克隽逸发首张专辑,想做“彝语电子乐”,制作团队觉得太冒险,劝她“加点主流旋律稳妥些”。她纠结了整晚,给刘欢打电话。电话那头,刘欢没直接说“行”或“不行”,反问了她:“你觉得你奶奶听懂了,这首歌才算成功吗?”第二天,她果断保留彝语元素,在电子乐里混进了彝族口弦的音色。专辑出来后,刘欢第一个在朋友圈推荐:“这孩子,没丢自己。”

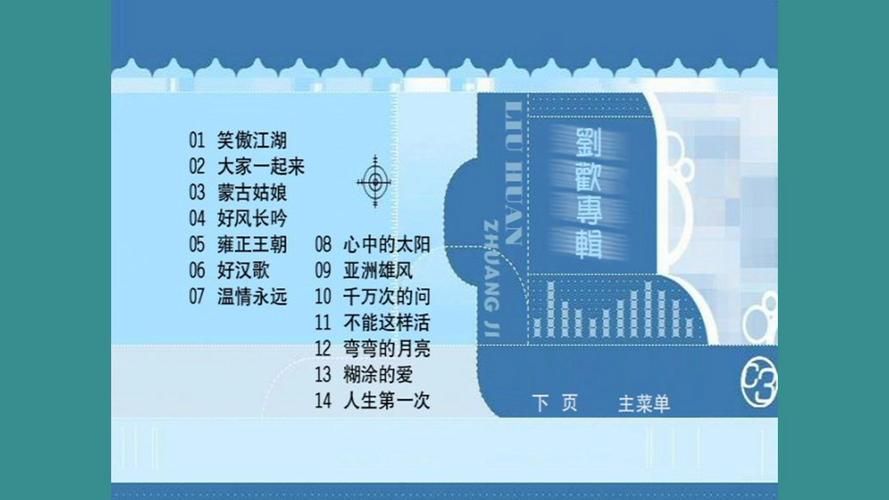

后来做彩色的黑,她想要“又酷又飒的感觉”,编曲却总达不到预期。刘欢带着她泡在录音棚,一句一句调鼓点:“你跳舞的时候,脚踩在地上是‘咚、嚓、咚、嚓’,不是‘砰、啪、砰、啪’。音乐要跟着你的身体走,不是反过来。”录到凌晨三点,吉克隽逸累得直掉眼泪,刘欢递给她一瓶冰水:“别急,好音乐都是‘磨’出来的。我当年录千万次的问,录了27遍。”她抹把脸,笑了:“那您再陪我录10遍,也到27了。”

如今回头看,那些“较真”的时刻,都成了吉克隽逸身上最亮的标签。她的歌里既有彝族山水的辽阔,也有都市年轻人的张扬;舞台上是眼神杀手的气场,私下里却会因为刘欢一句“今天状态不错”而开心得像个孩子。刘欢常说:“我和她不是师生,是‘音乐合伙人’——我给她方向,她给我惊喜。”

十年过去了,她没辜负“刘欢的学生”这个称呼

从好声音全国四强,到登上春晚舞台;从献唱变形金刚4全球主题曲,到成为彝族文化推广大使,吉克隽逸这十年,走得稳,也走得“正”。她始终记得刘欢说的“歌手要做‘传声筒’,把故事唱给更多人听”。

去年,她回到大凉山,办了场“山里的音乐会”。当她带着彝族孩子唱不要怕时,台下坐着白发苍苍的阿妈们,用彝语跟着和声,流泪擦眼睛的场景,她拍下来发给了刘欢。刘欢回复她:“你做得比我好。我告诉你怎么唱歌,你却教会了音乐,该怎么回家。”

如今的吉克隽逸,早已不是那个需要被“庇护”的新人。她有自己的工作室,签了有潜力的新人,偶尔还会回母校分享经验:“别怕被定义,你身上的‘不一样’,就是最厉害的武器。”而刘欢,依旧会在她出新歌时,认真写长段评论,会在她演出前发消息“嗓子保护好”,会在别人问起时笑着说:“她是我的学生,更是我骄傲的朋友。”

有次采访,记者问刘欢:“您培养过那么多学生,为什么吉克隽逸让您最‘得意’?”他想了想,笑出眼角的皱纹:“因为她让我知道,老师最大的成功,不是学生多优秀,是学生比你更敢做自己——她做到了。”

或许,这就是“得意门生”最好的注脚:不是传承谁的衣钵,而是带着老师给的光,走出属于自己的路,然后回头告诉世界:你看,我没辜负你的期待,也没丢了自己的根。

而吉克隽逸的故事,或许也藏着对所有追梦人的启示:不必急着“主流”,别怕“不够酷”,那些刻在你骨子里的独特,那些让你深夜掉眼泪的热爱,终会成为你站在舞台上时,最耀眼的光。就像她唱的:“彩色的黑,不是矛盾,是坚持。”